|

Burhanuddin Harahap

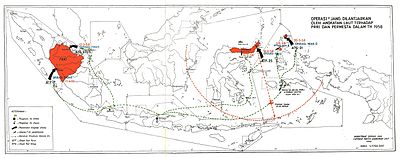

Burhanuddin Harahap (ejaan lama: Boerhanoeddin Harahap; 12 Februari 1917 – 14 Juni 1987) merupakan politikus Indonesia dari Partai Masyumi yang menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia ke-9. Ia memimpin kabinet yang memerintah antara 12 Agustus 1955 sampai 24 Maret 1956. Ia turut serta dalam Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) antara 1958 sampai 1961. Lahir di Medan, Burhanuddin berasal dari keluarga Batak dan ayahnya merupakan pegawai pemerintah kolonial. Ia pindah ke pulau Jawa untuk melanjutkan studi, dan mulai aktif dalam pergerakan nasional sebelum berkuliah di Sekolah Tinggi Hukum Batavia meskipun tidak selesai karena mulainya pendudukan Jepang. Setelah Indonesia merdeka, Burhanuddin menjadi anggota Masyumi dan mulai aktif berpolitik. Sebagai ketua fraksi Masyumi di Dewan Perwakilan Rakyat Sementara, Burhanuddin turut menjatuhkan Kabinet Wilopo karena persoalan hubungan bilateral dengan Uni Soviet, dan ia pernah ditunjuk sebagai formatur (pemegang tugas penyusunan pemerintah) meskipun gagal membentuk kabinet. Ia kembali ditunjuk sebagai formatur pada 1955, dan berhasil membentuk kabinet hasil koalisi partai-partai kecil dan Nahdlatul Ulama (NU) setelah jatuhnya Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Kebijakan Burhanuddin sebagai perdana menteri banyak yang berlawanan dengan kebijakan pendahulunya, Ali Sastroamidjojo. Selama tujuh bulan pemerintahannya, Burhanuddin menjalankan kebijakan ekonomi berhaluan liberal sembari mengeluarkan simpatisan Partai Nasional Indonesia dan Partai Komunis Indonesia dari struktur birokratis pemerintah. Setelah Masyumi gagal memenangkan pemilihan umum 1955, pemerintahan Burhanuddin melemah sampai akhirnya jatuh karena NU, yang tidak sepakat dengan pilihan Burhanuddin untuk bernegosiasi dengan Belanda dalam penyelesaian sengketa Irian Barat, mundur dari koalisi. Begitu tak lagi menjabat sebagai perdana menteri, beredar rumor bahwa dirinya akan ditangkap, sehingga ia melarikan diri ke Sumatra pada 1957. Di Sumatra, ia bergabung dengan PRRI bersama pemimpin Masyumi lainnya. Seiring dengan penumpasan PRRI, Burhanuddin ditangkap pada Maret 1962 dan dipenjara sampai Juli 1966. Selepas dari penjara, ia meninggalkan dunia politik, meskipun ia sempat menandatangani Petisi 50 pada 1980 sebelum meninggal pada 1987. Masa mudaBurhanuddin dilahirkan di Medan pada tanggal 12 Februari 1917.[a] Ia merupakan anak kedua dari Mohammad Yunus dan Siti Nurfiah. Saat Burhanuddin lahir, Mohammad Yunus bekerja sebagai pegawai kejaksaan.[1][4] Yunus merupakan keturunan Batak dari wilayah Tapanuli Selatan,[5] tetapi sering berpindah-pindah ke sekeliling pulau Sumatra karena pekerjaannya.[1][4] Burhanuddin, yang ikut mengiringi ayahnya, memulai pendidikan di Hollandsch-Inlandsche School (setara SD) di Bagansiapiapi.[6] Setelah lulus, ia melanjutkan pendidikan di Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (setara SMP) di Padang[7] dan Algemene Middelbare School (setara SMA) di Yogyakarta. Pada 1938, studinya berlanjut ke ke Rechtshoogeschool te Batavia (Sekolah Tinggi Hukum Batavia), tetapi tidak selesai karena serbuan Jepang ke Indonesia.[2] Belakangan, Burhanuddin menerima gelar sarjana hukum dari Universitas Gajah Mada pada tahun 1951.[8] Pada 1936, sewaktu belajar di Yogyakarta, ia menjadi anggota Jong Islamieten Bond (JIB). Lewat JIB, Burhanuddin mulai aktif dalam organisasi nasionalis dan ia mengetuai ranting JIB di Yogyakarta. Begitu pindah ke Batavia, Burhanuddin juga bergabung dengan organisasi-organisasi lain seperti Studenten Islam Studie-Club (Kelompok Belajar Pelajar Islam) dan Perhimpoenan Peladjar-Peladjar Indonesia.[2][9] Ia sempat aktif dalam jurnalistik dengan menerbitkan majalah berbahasa Belanda Moslim Reveil bersama sesama pelajar Jusuf Wibisono dan Mohammad Roem. Majalah tersebut isinya mendukung nasionalisme yang berlandaskan Islam.[10] Awal karierSelama masa pendudukan Jepang dan sepanjang perang kemerdekaan sampai 1948, Burhanuddin bekerja sebagai jaksa. Semula, ia ditempatkan di Pengadilan Tinggi Jakarta, sebelum berpindah ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta.[2] Untuk menyalurkan pandangan politiknya, ia bergabung dengan Partai Masyumi. Semula, ia berstatus anggota biasa. Terjadinya konflik kepemimpinan dalam partai tersebut memberikan peluang bagi Burhanuddin untuk mengambil peranan lebih dalam struktur internal partai. Pada 1949, ia sudah menjadi anggota dewan pimpinan partai. Sebelumnya, ia sudah ditunjuk menjadi anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat oleh Sutan Sjahrir pada tahun 1946.[11] Selama perang kemerdekaan, Burhanuddin beserta Kasman Singodimedjo, politikus Masyumi lainnya, mencoba meyakinkan pihak Angkatan Darat untuk bekerja sama dengan kelompok militan Darul Islam melawan Belanda.[12] Setelah penyerahan kedaulatan, Burhanuddin ditunjuk menjadi Ketua Fraksi Masyumi di Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS).[11] Meskipun saat itu perdana menteri dijabat oleh Mohammad Natsir dari Masyumi, Burhanuddin beserta sejumlah anggota Masyumi lainnya sering berseberangan dengan Natsir dan Burhanuddin sendiri memutuskan untuk abstain dalam mosi tidak percaya Natsir pada Oktober 1950.[13] Burhanuddin menjadi anggota Komite Eksekutif Masyumi pada tahun 1952.[9] Pada masa Kabinet Wilopo, Burhanuddin sempat ditunjuk menjadi anggota Panitia Pusat Pemilihan pada bulan April 1953, tetapi karena ketidaksetujuan Partai Nasional Indonesia (PNI), pembentukan panitia tersebut dibatalkan.[14] Pada akhir 1953, Burhanuddin beserta Masyumi berseberangan dengan Kabinet Wilopo dan PNI dalam hal pembukaan hubungan diplomatis dengan Uni Soviet, hingga Burhanuddin mengancam untuk menarik Masyumi dari koalisi pemerintahan. Burhanuddin memberikan ancaman ini karena kekhawatiran dalam Masyumi bahwa Kedutaan Besar Uni Soviet di Jakarta dapat dijadikan "kuda troya" untuk paham komunisme.[15] Setelah jatuhnya Wilopo, tokoh-tokoh politik dari PNI dan Masyumi dua kali gagal mencoba membentuk pemerintahan baru. Pada tanggal 8 Juli 1953, Burhanuddin ditunjuk oleh Presiden Soekarno untuk membentuk kabinet. Meskipun awalnya PNI bisa berkompromi dengan Burhanuddin, keputusan Burhanuddin untuk memilih Soemitro Djojohadikoesoemo dari Partai Sosialis Indonesia (PSI) tidak bisa diterima oleh PNI. Di sisi lain, PNI ingin menempatkan kader partai sebagai perdana menteri. Burhanuddin sempat mencoba untuk membentuk koalisi dengan Parkindo dan Partai Katolik, tetapi kedua partai tersebut menolak bergabung apabila PNI tidak ikut dalam koalisi. Akibat kegagalan tersebut, Burhanuddin mengembalikan mandat formatur ke Soekarno sebelum batas waktu mandatnya.[16][17] Formatur berikutnya, Wongsonegoro, berhasil menyusun Kabinet Ali Sastroamidjojo I tanpa mengikutsertakan Masyumi dalam koalisi pemerintah.[18] Perdana MenteriPembentukan kabinet Kabinet Ali I jatuh pada bulan Juli 1955 karena permasalahan dengan Angkatan Darat mengenai penggantian perwira tinggi setelah mundurnya Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Bambang Soegeng.[19] Kali ini, Wakil Presiden Mohammad Hatta menunjuk trio Sukiman, Wilopo, dan Assaat sebagai formatur. Ketiga tokoh tersebut mengusulkan Hatta dinonaktifkan sebagai Wakil Presiden agar dapat menjabat sebagai Perdana Menteri. Para tokoh Masyumi tidak setuju dengan usulan tersebut, sehingga kabinet yang diusulkan ketiga tokoh tersebut ditolak.[20] Burhanuddin (yang masih berkerabat dengan Pelaksana Tugas KSAD Zulkifli Lubis) ditunjuk sebagai formatur berikutnya. Sekali lagi, Burhanuddin berusaha berunding dengan PNI, dan berhasil mencapai kompromi dalam alokasi kursi menteri, namun tidak mencapai mufakat dalam pemilihan tokoh-tokoh menteri. Burhanuddin kali ini mengundang partai-partai kecil di DPRS untuk membentuk koalisi: PSI, Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Parkindo, Partai Katolik, Partai Rakyat Nasional, Partai Buruh, Partai Indonesia Raya, dan Parindra.[21] Koalisi ini cukup untuk membentuk pemerintahan, dan Kabinet Burhanuddin Harahap disumpah pada tanggal 12 Agustus 1955. Dalam kabinet ini, Burhanuddin merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan.[21] Secara keseluruhan, ada 23 menteri dalam kabinet ini, lebih banyak dari kabinet-kabinet sebelumnya.[22] Kecuali Menteri Keuangan Soemitro Djojohadikoesoemo dan Menteri Pertanian Mohammad Sardjan, para menteri kabinet itu belum pernah menjabat sebagai menteri sebelumnya.[23] Pemilu 1955  Pada masa jabatannya, Burhanuddin berhasil mengesahkan Undang-Undang Pemilu, sehingga memungkinkan dilangsungkannya Pemilu 1955.[24] Meskipun beberapa menteri dalam kabinetnya menginginkan pengunduran tanggal, Burhanuddin menetapkan tanggal yang sudah dijadwalkan (29 September 1955) tetap berlaku.[25] Kabinet Burhanuddin sejak awal memang direncanakan untuk dibubarkan setelah hasil pemilihan umum diumumkan dan anggota DPR baru dilantik. Oleh karena itu, Burhanuddin kesulitan menentukan kebijakan jangka panjang.[26] Selain itu, partai-partai di dalam koalisi pemerintah mempunyai agenda masing-masing. Masyumi dan PSI bertekad mengurangi pengaruh PNI dan Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam struktur pemerintah, sementara partai-partai kecil yang tidak yakin masih akan ada di DPR setelah Pemilu 1955 fokus menggalang dukungan politik.[22] Meskipun sesama partai Islam, Nahdlatul Ulama (NU) dan PSII beragenda lain lagi dan menentang sejumlah kebijakan politik Burhanuddin.[27][b] Menjelang hari pemungutan suara, kabinet Burhanuddin menurunkan harga bensin sebesar hampir 50 persen dan melonggarkan ketentuan impor, sehingga menekan harga pasaran.[28] Awalnya, banyak yang berasumsi bahwa Masyumi akan memenangkan pemilu.[29] Namun, begitu hasil pemilu diumumkan, PNI berhasil memenangkan suara terbanyak, baru disusul Masyumi. Selain itu, NU berhasil merebut banyak kursi, berkebalikan dengan PSI yang kursinya turun drastis. Sejumlah partai kecil yang berkoalisi dengan Masyumi tidak lagi memiliki perwakilan di DPR setelah pemilu.[30] Meskipun koalisi Masyumi-NU masih memegang mayoritas kursi, posisi NU-PSII jauh menguat di dalam koalisi tersebut. Selama September dan Oktober 1955, Kabinet Burhanuddin mencoba untuk mengesahkan suatu undang-undang antikorupsi yang kontroversial karena isinya membentuk pengadilan khusus yang berhak menginterogasi tersangka korupsi apabila ada tidak cukup bukti untuk mendakwa. Pihak NU menentang UU tersebut karena sejumlah anggotanya telah dituduh sebagai pelaku korupsi oleh media, dan PNI juga menentangnya karena banyak tersangka merupakan mantan pegawai pemerintah yang juga anggota PNI. Presiden Sukarno juga memveto UU tersebut begitu Burhanuddin mencoba untuk menjadikannya sebagai UU darurat yang tidak langsung membutuhkan persetujuan DPRS. Burhanuddin akhirnya memutuskan untuk mengalah untuk menghindari konflik sekaligus dengan NU, PNI, dan Sukarno.[31][32] NU juga mendesak Burhanuddin untuk menunjuk Abdul Haris Nasution kembali menjadi KSAD.[33] KebijakanSelama memerintah, Burhanuddin mencabut sejumlah kebijakan kabinet Ali.[22] Pemerintahan di bawah Burhanuddin melakukan restrukturisasi birokrasi dan mengganti sejumlah pejabat. Selain itu, Burhanuddin juga meluncurkan program amnesti untuk anggota pemberontakan DI/TII di Jawa Barat. Pemerintahan di bawah Ali Sastroamidjojo cenderung menggunakan kekerasan dalam menumpas DI/TII.[34][c] Setelah hasil pemilihan umum diumumkan, Burhanuddin melanjutkan restrukturisasi birokrasi dan pencopotan pegawai negeri pro-PNI/PKI, meskipun terkadang tindakan ini mengganggu kinerja institusi pemerintah.[36] Pada Desember 1955, Burhanuddin menunjuk Komodor Sujono menjadi anggota komando tinggi TNI Angkatan Udara. Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Soerjadi Soerjadarma, tidak setuju dengan keputusan tersebut dan memutuskan untuk mengundurkan diri. Saat upacara penyumpahan, sejumlah perwira muda TNI AU menyerbu upacara dan memukuli Sujono. Setelah peristiwa ini, Burhanuddin memerintahkan agar Soerjadarma dijadikan tahanan rumah. Presiden Soekarno melakukan intervensi, dan akhirnya penunjukan Sujono dan pengunduran diri Soerjadarma dibatalkan.[37] Selain itu, sejumlah menteri dalam kabinet Ali ditahan atas tuduhan korupsi: Menteri Perdagangan Iskak Tjokroadisurjo dan Menteri Kehakiman Djody Gondokusumo.[38] Dalam bidang ekonomi, kabinet Burhanuddin cenderung menerima investor dan modal asing karena alasan pragmatis, sehingga sejumlah kebijakan ekonomi kabinet Ali dicabut. Impor barang yang sebelumnya dibatasi untuk menekan defisit dilonggarkan demi melawan inflasi.[39] Hasil kebijakan ini tidak langsung terlihat karena banjir yang melanda wilayah pertanian pada tahun 1955, tetapi inflasi mulai terkendali pada tahun 1956.[40] Program Benteng yang memihak pengusaha pribumi dalam impor barang juga dihapuskan. Kabinet Burhanuddin juga memutuskan untuk tidak lagi membayar utang Indonesia yang ditentukan dalam Konferensi Meja Bundar, yang saat itu tersisa 3 miliar gulden.[41] Aceh disetujui sebagai daerah otonomi selama pemerintahan Burhanuddin, meskipun status tersebut baru diberikan oleh pemerintahan berikutnya.[42] Kebijakan luar negeri Burhanuddin berfokus untuk menggalang dukungan internasional, khususnya Amerika Serikat dan Blok Barat, dalam sengketa Irian Barat.[43] Karena Masyumi cenderung anti-komunis, pihak AS lebih terbuka selama masa pemerintahan Burhanuddin dan cenderung mendukung pemerintahannya.[44] Menteri Luar Negeri Mohammad Roem berhasil meyakinkan Australia untuk tidak mendukung Belanda dan mendorong agar sengketa Irian dibahas dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).[45] Upaya diplomatis ini dilakukan sembari proses negosiasi dengan Belanda, dan pemerintah memutuskan untuk melepaskan sejumlah tawanan Belanda di Indonesia untuk menunjukkan niat baik. Sebelum pemilihan umum selesai, kabinet Burhanuddin lebih berhati-hati dalam melangsungkan kebijakan luar negeri, karena adanya resiko politik dalam negeri.[46] Setelah pemilu, Soekarno dan PNI mendorong Burhanuddin agar mundur dari perundingan dengan Belanda, tetapi Burhanuddin memutuskan untuk melanjutkan proses negosiasi.[47] Karena keputusan Burhanuddin ini, NU dan PSII memutuskan untuk mundur dari koalisi pemerintah, sehingga, kalaupun persetujuan dapat dicapai dengan pihak Belanda, DPR tidak akan meratifikasi perjanjian tersebut.[48][49] Negosiasi pun gagal, dan Burhanuddin memutuskan untuk menarik Indonesia dari Uni Indonesia-Belanda pada 12 Februari 1956.[50] Awalnya, kabinet Burhanuddin direncanakan akan dibubarkan pada bulan April 1956, sebelum dipercepat ke bulan Maret. Sepanjang Februari, banyak terjadi mutasi staf dan peminjaman dana pemerintah ke pihak swasta. Hal-hal ini menyebabkan terjadinya walk out anggota DPRS, termasuk ketua DPRS Sartono, pada 28 Februari. Burhanuddin mengembalikan mandat sebagai perdana menteri ke Soekarno pada 3 Maret, meskipun ia masih menjabat perdana menteri selama tiga minggu berikutnya sembari pemerintahan baru dibentuk.[51][52] Pemerintahan berikutnya, di bawah Kabinet Ali Sastroamidjojo II, mencakup Masyumi dan NU, tetapi hampir semua menteri dalam kabinet Burhanuddin tidak diperbolehkan menjadi menteri kembali.[53] Pemberontakan PRRI Pada bulan Januari 1957, Masyumi mundur dari koalisi pemerintah karena gesekan dengan partai-partai lainnya. Sebelum jatuhnya kabinet Ali II pada bulan Maret, Burhanuddin sempat mencoba mencari kompromi dengan mengusulkan agar Soekarno lebih aktif turun dalam pemerintahan sehari-hari.[54] Pada akhir tahun itu juga, sidang umum PBB memutuskan untuk tidak membahas urusan Irian Barat, sehingga Soekarno memerintahkan nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda. Hal ini diikuti percobaan pembunuhan Soekarno (Peristiwa Cikini) oleh sejumlah pemuda yang merupakan anggota organisasi Gerakan Anti-Komunis (GAK). Beberapa pemuda yang terlibat juga merupakan anggota Gerakan Pemuda Islam Indonesia, sayap organisasi pemuda Masyumi.[55][56] Karena hubungan para tersangka dengan Masyumi, ditambah kebijakan Masyumi yang mendukung investasi asing, Burhanuddin dan tokoh-tokoh Masyumi lainnya seperti Mohammad Natsir dan Syafruddin Prawiranegara menjadi sorotan media. Sejumlah koran pro-PNI dan pro-PKI mulai menuding bahwa Burhanuddin dan rekan-rekannya terlibat dalam Peristiwa Cikini, dan para tokoh Masyumi mulai menerima teror psikologis. Burhanuddin didesas-desuskan telah meninggal, dan bahkan sejumlah anggota keluarganya dari Sumatra "melayat" Burhanuddin di Jakarta.[55][56] Pada Desember 1957, Burhanuddin memutuskan untuk melarikan diri ke Sumatra begitu ia mendengar bahwa ia akan ditangkap. Tak lama kemudian, para tokoh Masyumi lainnya juga ikut mengungsi.[55][57] Burhanuddin sudah berada di Padang pada pertengahan Januari 1958, dan ia turut menghadiri pertemuan dengan sejumlah perwira militer yang berniat memberontak di Sungai Dareh, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat.[58] Burhanuddin belakangan menulis bahwa para perwira tersebut berniat memisahkan Sumatra sebagai negara sendiri, sementara Burhanuddin beserta para pemimpin Masyumi lainnya ingin Sumatra tetap menjadi bagian Indonesia.[59][60] Soekarno sedang berada di luar negeri pada waktu itu, dan Perdana Menteri Djuanda Kartawidjaja mencoba berunding dengan pihak-pihak di Sumatra. Tokoh Masyumi yang masih berada di Jakarta seperti Mohammad Roem juga mencoba membujuk Burhanuddin dan rekan-rekannya untuk tidak membentuk pemerintah tandingan.[61][62] Meskipun begitu, pihak militer di Sumatra di bawah Kolonel Ahmad Husein mengirimkan ultimatum ke pemerintah pusat pada tanggal 10 Februari 1958, yang isinya menuntut pembubaran Kabinet Djuanda dan pembentukan kabinet baru di bawah Mohammad Hatta dan Sultan Hamengkubuwono IX.[62][63] Setelah ultimatum tersebut ditolak pemerintah pusat, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia dideklarasikan pada tanggal 15 Februari 1958 di Padang. Dalam struktur kabinet PRRI, Burhanuddin ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan dan Menteri Keadilan.[62][63] Menurut Burhanuddin, ia tadinya setuju menjadi Menteri Dalam Negeri dan masih ragu-ragu untuk membentuk pemerintah tandingan, tetapi sayap militer PRRI melakukan perombakan kabinet tanpa berbicara dengan Burhanuddin.[64][65] Tidak lama setelah deklarasi PRRI, operasi militer TNI mendesak PRRI ke luar dari kota-kota besar di Sumatra. Pada bulan Mei 1958, Padang, Medan, dan Pekanbaru sudah direbut kembali oleh pemerintah. Kinerja militer PRRI yang mengecewakan juga menyebabkan dukungan asing (khususnya Amerika Serikat) surut.[66][67] PRRI mulai meluncurkan perang gerilya, dan Burhanuddin mendampingi Kolonel Dahlan Djambek di basisnya sekitar Kabupaten Agam.[68] Operasi militer pemerintah pusat perlahan-lahan memaksa Burhanuddin dan Dahlan untuk mundur lebih lanjut ke hutan, sampai markas terakhir PRRI di Koto Tinggi direbut pemerintah pada bulan Juli 1960. Setelah tidak lagi bermarkas tetap, para pemimpin sipil PRRI tidak lagi mengendalikan pergerakan tersebut.[69] Mulai tahun 1961, KSAD Abdul Haris Nasution meluncurkan program amnesti sembari berunding dengan para perwira militer PRRI. Ahmad Husein menyerah pada tanggal 21 Juni 1961, dan setelah itu para pemimpin sipil menyadari bahwa PRRI sudah kalah. Pada peringatan hari kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1961, Soekarno menawarkan amnesti untuk semua anggota PRRI yang menyerah sebelum tanggal 5 Oktober. Setelah mendengar tawaran tersebut, Burhanuddin bersama Syafruddin Prawiranegara dan Assaat memutuskan untuk menyerah. Pada akhir bulan Agustus, ketiga tokoh tersebut meminta pasukan PRRI untuk menyerah melalui siaran radio sebelum mereka sendiri turun gunung dan menyerahkan diri ke pihak pemerintah di Padangsidempuan.[70][71] Pemberontakan PRRI berakhir tidak lama kemudian, setelah tewasnya Dahlan Djambek dan menyerahnya Mohammad Natsir pada bulan September.[72] Setelah PRRI berakhir, Burhanuddin awalnya tinggal di Medan sebagai warga bebas. Meskipun begitu, pada bulan Maret 1962 Burhanuddin beserta pemimpin sipil PRRI lainnya ditangkap dan dibawa ke Jakarta. Para pemimpin tersebut kemudian dipisahkan dan dipenjara masing-masing; Burhanuddin mendekam di penjara selama dua tahun di Kabupaten Pati. Ia kemudian dipindahkan ke Jakarta pada tahun 1964, dan baru dilepaskan setelah Soeharto berkuasa di bulan Juli 1966.[73] Orde Baru dan kematianSetelah Burhanuddin dan para pemimpin Masyumi dibebaskan, beberapa pihak mencoba untuk membentuk kembali Partai Masyumi yang telah dibubarkan sebelumnya. Bersama mereka, Burhanuddin turut serta dalam pertemuan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) pada bulan Agustus 1968. Namun, Soeharto tidak memperbolehkan tokoh-tokoh pemimpin Masyumi menjadi pemimpin di Parmusi.[74] Burhanuddin sendiri kurang berminat menjadi pemimpin di struktur Parmusi, karena ia lebih fokus ke bidang lain seperti jurnalisme dan dakwah. Ia berhasil mendirikan kembali surat kabar Abadi, dan Burhanuddin menjadi pemimpin Abadi sampai surat kabar tersebut dibredel tahun 1974. Ia juga aktif di Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia.[75][76] Selain itu, setelah Soeharto memaksakan Pancasila menjadi dasar ideologis semua organisasi di Indonesia, termasuk organisasi keagamaan, Burhanuddin ikut menandatangani Petisi 50 beserta banyak tokoh Muslim dan ABRI lainnya.[77] Burhanuddin meninggal pada tanggal 14 Juni 1987 di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, Jakarta Barat. Sebelum meninggal, Burhanuddin sudah menderita penyakit jantung sejak tahun 1976. Ia dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan.[3] Kehidupan pribadiBurhanuddin dikenal sebagai seorang tokoh yang gemar makan sambal, dan berhobi bermain tenis sejak masa sekolah di Yogyakarta.[76][78] Burhanuddin menikah dengan Siti Bariyah, yang merupakan putri dari pegawai negeri di Daerah Istimewa Yogyakarta.[79][80] Saat Burhanuddin meninggal, ia telah mempunyai seorang putra dan putri.[80] Catatan kaki

Referensi

Daftar pustaka

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||