|

Persekutuan Franka-Mongol Upaya untuk menjalin persekutuan Franka-Mongol melawan kekhalifahan Islam (yang merupakan musuh bersama mereka) telah dilancarkan oleh pemimpin-pemimpin Tentara Salib Franka dan Kekaisaran Mongol pada tahun 1200-an. Persekutuan semacam itu tampak sebagai pilihan yang masuk akal: Mongol cenderung bersimpati kepada Kekristenan karena keberadaan orang-orang Kristen Nestorian di istana Mongol. Bangsa Franka (bangsa Eropa Barat dan mereka yang berada di negara-negara Tentara Salib di Syam)[note 1] juga terbuka terhadap gagasan untuk memperoleh bantuan dari Timur, yang salah satunya disebabkan oleh legenda Presbiter Yohanes, raja Timur yang diyakini akan datang untuk membantu Tentara Salib di Tanah Suci.[1][2] Muslim juga merupakan musuh bersama Franka dan Mongol. Namun, walaupun telah bertukar pesan, hadiah, dan duta selama beberapa dasawarsa, persekutuan ini tidak pernah terwujud.[3][4] Kontak antara bangsa Eropa dengan Mongol dimulai sekitar tahun 1220 dengan dikirimnya pesan dari paus dan raja-raja Eropa kepada para pemimpin Mongol seperti pemegang gelar Khan Agung dan kemudian penguasa Ilkhanat di Persia yang telah ditaklukkan oleh Mongol. Komunikasi cenderung mengikuti pola berulang: bangsa Eropa meminta agar bangsa Mongol masuk Gereja Barat, sementara bangsa Mongol menanggapinya dengan meminta pernyataan tunduk dan upeti. Bangsa Mongol telah menaklukkan banyak negara Kristen dan Muslim dalam sepak terjangnya di seluruh Asia, dan setelah menghancurkan Kekhalifahan Abbasiyah dan Kesultanan Ayyubiyah, bangsa Mongol selama beberapa generasi berikutnya melawan satu-satunya kekuatan Islam yang masih tersisa di wilayah tersebut, yaitu Kesultanan Mamluk di Mesir. Hethum I, raja negara Tentara Salib Armenia Kilikia, telah tunduk kepada bangsa Mongol pada tahun 1247, dan mengajak raja-raja lain untuk mengadakan persekutuan Kristen-Mongol, tetapi ia hanya mampu meyakinkan menantunya, Pangeran Bohemond VI dari negara Tentara Salib Antiokhia, yang kemudian menurut pada tahun 1260. Pemimpin-pemimpin Kristen lain seperti Tentara Salib di Akko tidak memercayai bangsa Mongol, dan menganggap mereka sebagai ancaman terbesar di wilayah tersebut. Maka Baron Akko terlibat dalam persekutuan pasif yang tidak biasa dengan Mamluk dengan membiarkan mereka melewati wilayah Tentara Salib agar dapat melawan dan mengalahkan pasukan Mongol dalam Pertempuran Ain Jalut pada tahun 1260.[5] Sikap bangsa Eropa terhadap bangsa Mongol mulai berubah pada pertengahan dasawarsa 1260-an dari yang tadinya menganggap bangsa Mongol sebagai musuh yang patut ditakuti menjadi sekutu potensial dalam melawan kubu Muslim. Pasukan Mongol mencoba memanfaatkan hal ini dan menjanjikan akan menaklukkan kembali Yerusalem untuk bangsa Eropa dengan kerja sama sebagai gantinya. Upaya untuk mengadakan persekutuan berlanjut dengan dilakukannya negosiasi dengan pemimpin-pemimpin Ilkhanat di Persia, dari pendirinya Hulagu hingga penerusnya Abaqa, Arghun, Ghazan, dan Öljaitü, tetapi tidak ada yang berhasil. Pasukan Mongol menginvasi Syam beberapa kali antara tahun 1281 hingga 1312, kadang-kadang bersama dengan bangsa Franka, tetapi kesulitan logistik yang cukup besar membuat tentara masing-masing terpisah selama beberapa bulan, sehingga tidak dapat mengoordinasikan serangan secara efektif.[6] Kekaisaran Mongol akhirnya bubar akibat perang saudara, dan Mamluk berhasil merebut kembali seluruh Palestina dan Syam dari Tentara Salib. Setelah kejatuhan Akko pada tahun 1291, Tentara Salib yang tersisa mundur ke Pulau Siprus. Mereka mencoba mendirikan pangkalan di pulau kecil Ruad di pesisir Tortosa dengan tujuan untuk mengoordinasikan aksi militer bersama pasukan Mongol, tetapi rencana tersebut gagal, dan kubu Muslim menanggapinya dengan mengepung pulau tersebut. Dengan kejatuhan Ruad pada tahun 1302 atau 1303, Tentara Salib telah kehilangan pijakan terakhirnya di Tanah Suci.[7] Para sejarawan modern kini memperdebatkan apakah persekutuan antara Franka dan Mongol dapat mengubah keseimbangan kekuatan di wilayah tersebut, dan apakah hal tersebut merupakan pilihan yang tepat bagi bangsa Eropa.[8] Secara tradisional, bangsa Mongol cenderung melihat orang luar sebagai bawahan atau musuh, dan memiliki sedikit ruang untuk konsep seperti persekutuan.[9][10][11] Latar belakang (1209–1244)Di antara bangsa Eropa, terdapat desas-desus dan harapan bahwa sekutu Kristen yang kuat akan datang dari Timur. Desas-desus tersebut menyebar semenjak Perang Salib Pertama (1096–1099), dan biasanya menjadi populer setelah Tentara Salib kalah dalam pertempuran. Legenda yang muncul adalah legenda Presbiter Yohanes yang dikatakan tinggal jauh di India, Asia Tengah, atau bahkan mungkin Etiopia. Legenda ini berkembang dengan caranya sendiri dan beberapa orang yang datang dari Timur disambut dengan harapan bahwa mereka adalah tentara yang dikirim oleh Presbiter Yohanes yang telah lama ditunggu. Pada tahun 1210, berita mengenai Kuchlug Mongol (pemimpin suku Naiman yang sebagian besar beragama Kristen) yang tengah bertempur melawan Kekaisaran Khwarezmia yang kuat di bawah kepemimpinan Ala ad-Din Muhammad II mencapai telinga bangsa Eropa. Akibatnya, tersebar desas-desus bahwa Kuchlug adalah sang tokoh mitos Presbiter Yohanes yang sedang melawan pasukan Muslim di Timur.[12] Selama Perang Salib Kelima (1213–1221), setelah Tentara Salib gagal menguasai kota Damietta, legenda Presbiter Yohanes mulai dikaitkan dengan kekaisaran Genghis Khan yang meluas dengan cepat.[12] Pasukan Mongol mulai menyerbu wilayah Muslim di Transoxania dan Persia pada tahun 1219–1221,[13] sehingga desas-desus menyebar di antara Tentara Salib bahwa seorang "raja Kristen dari Hindia", Raja Daud yang merupakan Presbiter Yohanes atau salah satu dari keturunannya, telah menyerang pasukan Muslim di Timur dan sedang dalam perjalanannya untuk membantu orang-orang Kristen dalam perang salib mereka.[14] Dalam surat yang bertanggal 20 Juni 1221, Paus Honorius III bahkan berkomentar mengenai "pasukan yang datang dari Timur Jauh untuk menyelamatkan Tanah Suci".[15] Setelah kematian Genghis Khan pada tahun 1227, kekaisarannya dibagi-bagi oleh para penerusnya menjadi empat bagian, dan memburuk menjadi perang saudara yang akan segera meletus. Kekhanan Kipchak di barat laut, yang dikenal sebagai Gerombolan Emas, memperluas wilayahnya ke Eropa terutama melalui Hungaria dan Polandia, sementara para pemimpinnya pada waktu yang bersamaan menentang kembalinya kekuasaan para sepupu mereka di ibu kota Mongol. Wilayah barat daya yang disebut Ilkhanat dikuasai oleh cucu Genghis Khan Hulagu. Ia terus mendukung saudaranya, Mongke Khan, sehingga berperang melawan Gerombolan Emas, sementara pada saat yang sama sedang bergerak menuju ke Persia dan Tanah Suci.[16] Tawaran Paus Inosensius IV (1245–1248) Komunikasi resmi pertama antara Eropa Barat dan Kekaisaran Mongol terjadi antara Paus Innosensius IV (menjabat 1243–1254) dan para Khan Agung, melalui surat dan utusan yang dikirim lewat darat dan bisa memakan waktu bertahun-tahun untuk sampai di tujuan. Komunikasi ini mengawali apa yang kemudian menjadi pola dalam komunikasi bangsa Eropa-Mongol: bangsa Eropa meminta orang-orang Mongol untuk masuk Kristen, dan orang-orang Mongol akan menanggapinya dengan tuntutan pernyataan tunduk.[9][17] Invasi Mongol ke Eropa berakhir tahun 1242, salah satunya karena kematian Khan Agung Ögedei, penerus Jenghis Khan. Ketika seorang Khan Agung wafat, para pemimpin Mongol dari seluruh wilayah kekaisaran dipanggil kembali ke ibu kota untuk memutuskan siapa yang akan menjadi Khan Agung berikutnya.[18] Sementara itu, pergerakan tentara Mongol tanpa henti ke arah barat telah menggulingkan Dinasti Turk Khwarazmia. Orang Turk Khwarazmia sendiri juga bergerak ke barat dan akhirnya bersekutu dengan Muslim Ayyubiyah di Mesir.[19] Di sepanjang perjalanannya, pasukan Turk merebut Yerusalem dari pihak Kristen pada tahun 1244. Setelah kekalahan berikutnya dalam Pertempuran La Forbie, raja-raja Kristen mulai mempersiapkan perang salib baru (Perang Salib Ketujuh), yang dikumandangkan oleh Paus Innosensius IV pada Juni 1245 dalam Konsili Lyon Pertama.[20][21] Jatuhnya Yerusalem menyebabkan segelintir bangsa Eropa memandang orang-orang Mongol sebagai sekutu potensial bagi Dunia Kristiani, asalkan orang-orang Mongol mau beralih keyakinannya ke agama Kekristenan Barat.[4] Pada Maret 1245, Paus Innosensius IV mengeluarkan beberapa bula kepausan, beberapa di antaranya dikirim bersama seorang utusan, Giovanni da Pian del Carpine dari ordo Fransiskan, kepada "Kaisar bangsa Tartar". Dalam sebuah surat yang sekarang disebut Cum non solum, Paus Innosensius mengungkapkan harapan bagi perdamaian, dan meminta penguasa Mongol untuk menjadi seorang Kristen dan berhenti membunuh orang-orang Kristen.[22] Namun, Khan Agung Mongol yang baru Güyük, yang dilantik di Karakorum pada tahun 1246, hanya menjawab dengan permintaan agar sang paus tunduk padanya, dan meminta kunjungan dari para penguasa Barat sebagai penghormatan kepada kekuasaan Mongol:[23]

Misi kedua yang dikirim pada tahun 1245 oleh Paus Innosensius dipimpin oleh Ascelin dari Lombardia, pengikut Ordo Dominikan,[25] yang bertemu dengan panglima Mongol Baiju di dekat Laut Kaspia pada tahun 1247. Baiju, yang memiliki rencana untuk merebut Baghdad, menyambut kemungkinan persekutuan dan mengirim pesan ke Roma melalui utusannya, Aïbeg dan Serkis. Mereka kembali setahun kemudian bersama surat Paus Innosensius, Viam agnoscere veritatis, yang mengimbau orang-orang Mongol agar "menghentikan ancaman mereka".[26][27] Vasal-vasal Kristen yang tunduk pada bangsa MongolKetika orang-orang Mongol di Ilkhanat terus bergerak menuju Tanah Suci, kota demi kota jatuh ke tangan orang Mongol. Pola khas orang Mongol adalah memberi satu kali kesempatan untuk menyerah bagi sebuah wilayah. Jika target itu menyetujuinya, orang Mongol akan menyerap penduduk dan prajurit ke dalam pasukan Mongol mereka sendiri, yang kemudian akan mereka gunakan untuk memperluas kekaisarannya. Jika sebuah daerah tidak mau menyerah, orang Mongol dengan paksa akan merebut permukiman atau perkampungan dan membantai semua orang yang mereka temukan.[28] Dihadapkan pada pilihan tunduk atau bertempur dengan gerombolan Mongol di dekatnya, banyak daerah yang memilih tunduk, termasuk beberapa kerajaan Kristen.[29]  Georgia yang beragama Kristen berulang kali diserang mulai tahun 1220, dan pada tahun 1243 Ratu Rusudani secara resmi tunduk kepada Mongol, mengubah Georgia menjadi sebuah negara vasal yang kemudian menjadi sekutu tetap dalam penaklukan militer Mongol.[30] Hethum I dari Armenia Silisia tunduk pada tahun 1247, dan selama tahun-tahun berikutnya mendorong para raja lain untuk masuk ke dalam persekutuan Kristen-Mongol.[31][32][33][34][35] Dia mengutus saudara laki-lakinya Sempad ke istana Mongol di Karakorum, dan surat-surat Sempad yang positif mengenai bangsa Mongol berpengaruh di kalangan bangsa Eropa.[36] AntiokhiaKepangeranan Antiokhia merupakan salah satu Negara Tentara Salib paling awal, didirikan pada tahun 1098 selama Perang Salib Pertama. Pada saat pasukan Mongol maju, kepangeranan ini berada di bawah kekuasaan Bohemond VI. Di bawah pengaruh ayah mertuanya, Hethum I, Bohemond juga tunduk kepada Hulagu pada tahun 1260.[31][37][38] Perwakilan dan garnisun Mongol ditempatkan di ibu kota kepangeranan tersebut di Antiokia. Mereka menempati kota tersebut sampai kepangeranan ini dihancurkan oleh Mamluk pada tahun tahun 1268.[39][40] Bohemond juga diminta oleh orang-orang Mongol untuk menerima pengembalian jabatan Euthymius sebagai Patriark Ortodoks Yunani guna memperkuat ikatan antara orang Mongol dan Romawi Timur. Sebagai imbalan atas kesetiaan ini, Hulagu menganugerahi Bohemond seluruh wilayah Antiokhia yang sebelumnya jatuh ke tangan Muslim pada tahun 1243.[41] Namun, akibat hubungannya dengan bangsa Mongol, Bohemond juga diekskomunikasi oleh Jacques Pantaléon, Patriarkat Latin Yerusalem, meskipun kemudian ekskomunikasi ini dicabut pada tahun 1263.[42] Sekitar tahun 1262 atau 1263, pemimpin Mamluk Baibars mencoba melancarkan serangan terhadap Antiokhia, tetapi kepangerannya diselamatkan melalui campur tangan Mongol.[43] Pada tahun-tahun berikutnya, orang-orang Mongol tidak dapat membantu seperti sebelumnya. Pada tahun 1264–1265, pasukan Mongol hanya mampu menyerang benteng perbatasan al-Bira. Pada tahun 1268 Baibars menduduki seluruh Antiokhia dan mengakhiri riwayat kepangeranan yang telah berusia 170 tahun tersebut.[44][45] Pada tahun 1271, Baibars mengirim sepucuk surat kepada Bohemond yang mengancamnya dengan penghancuran total dan mengejeknya karena persekutuannya dengan pasukan Mongol:

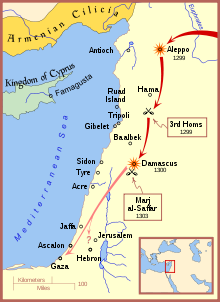

Bohemond dibiarkan tanpa wilayah kekuasaan kecuali Comitatus Tripolitanus, yang belakangan juga jatuh ke tangan Mamluk pada tahun 1289.[47] Santo Louis dan Mongol Louis IX dari Prancis telah menjalin komunikasi dengan orang Mongol selama perang salibnya sendiri. Selama ekspedisi pertamanya ke negara-negara Tentara Salib (yang juga disebut "Outremer"), ia bertemu dengan dua utusan Mongol, yaitu para penganut Nestorianisme dari Mosul yang bernama Daud dan Markus, pada 20 Desember 1248 di Siprus. Para utusan tersebut membawa sepucuk surat dari panglima Mongol di Persia, Eljigidei.[48] Surat itu ditulis dalam nada bahasa yang lebih berdamai daripada tuntutan Mongol sebelumnya, dan utusan Eljigidei menyarankan agar Raja Louis mengerahkan pasukannya ke Mesir sewaktu Eljigidei menyerang Baghdad, sebagai cara untuk mencegah kaum Muslim Mesir dan Syam bersatu.[49] Louis menanggapinya dengan mengirim utusannya, André de Longjumeau, untuk menghadap Khan Agung Güyük, tetapi Güyük meninggal akibat diracun atau mungkin karena sebab alami[50] sebelum sang utusan tiba di istananya. Istri mendiang Güyük yang menjanda, Oghul Qaimish, hanya memberi hadiah kepada utusan dan sepucuk surat dengan nada yang merendahkan untuk dibawa kembali kepada Raja Louis; surat tersebut memerintahkannya untuk terus mengirim upeti setiap tahun.[51][52][53] Perang yang dikobarkan Raja Louis terhadap Mesir tidak berjalan dengan baik. Dia berhasil merebut Damietta, tetapi kehilangan seluruh pasukannya dalam Pertempuran Al Mansurah, dan dia sendiri ditawan oleh pasukan Mesir. Pembebasannya akhirnya dinegosiasikan dengan imbalan sejumlah uang tebusan (beberapa di antaranya merupakan pinjaman dari para anggota Kenisah) dan penyerahan kota Damietta.[54] Pada tahun 1253, Raja Louis berusaha menjalin persekutuan dengan kelompok Hassasin Ismailiyah dan pasukan Mongol.[55] Ketika dia membaca sepucuk surat dari saudara laki-laki Hethum, yaitu seorang bangsawan Armenia Sempad yang fasih berbahasa Mongol, Louis mengirim tokoh Fransiskan William dari Rubruck ke istana Mongol. Namun, pemimpin Mongol Möngke hanya menjawab dengan sepucuk surat melalui William pada tahun 1254 yang meminta pernyataan tunduk Raja kepada kekuasaan Mongol.[56] Louis mencoba melancarkan perang salib keduanya (Perang Salib Kedelapan) pada tahun 1270. Pemimpin Ilkhanat Mongol, Abaqa, menulis surat kepada Louis IX untuk menawarkan bantuan militer segera setelah Tentara Salib mendarat di Palestina, tetapi Louis dan pasukannya malah bergerak ke Tunis. Niatnya saat itu tampak jelas, yakni untuk menaklukkan Tunis terlebih dahulu, dan kemudian menggerakkan pasukannya di sepanjang pesisir untuk mencapai Iskandariyah di Mesir.[57] Sejarawan Prancis Alain Demurger dan Jean Richard mengemukakan bahwa perang salib ini mungkin masih merupakan upaya koordinasi dengan pasukan Mongol, karena Louis mungkin telah menyerang Tunis alih-alih Syam setelah mendapatkan pesan dari Abaqa bahwa dia tidak akan dapat mengerahkan pasukannya pada tahun 1270 dan memintanya untuk menunda serangan ke tahun 1271.[58][59] Para utusan dari Kaisar Romawi Timur, Armenia, dan Abaqa hadir di Tunis, tetapi rencana-rencana untuk melanjutkan perang salib berakhir setelah Louis meninggal karena sakit.[59] Menurut legenda, kata terakhir yang diucapkannya adalah "Yerusalem".[60] Hubungan dengan IlkhanatHulagu (1256–1265)Hulagu Khan, cucu Jenghis Khan, adalah seorang penganut Syamanisme yang taat, tetapi sangat toleran terhadap Kekristenan. Ibunya yang bernama Sorghaghtani Beki, istri kesayangan dari Doquz Khatun, dan beberapa pendukung terdekatnya adalah pengikut Kristen Nestorian. Salah satu panglimanya yang paling penting, Kitbuqa, adalah seorang Kristen Nestorian dari suku Naiman.[61] Kerja sama militer antara Mongol dengan vasal-vasal Kristen mereka menjadi semakin penting pada tahun 1258–1260. Pasukan Hulagu bersama dengan pasukan dari vasal-vasal Kristennya (Bohemond VI dari Antiokhia, Hethum I dari Armenia, dan orang-orang Georgia) berhasil menghancurkan dua dinasti Muslim paling kuat pada zaman itu: Abbasiyah di Baghdad dan Ayyubiyah di Syam.[16] Kejatuhan Baghdad (1258) Kekhalifahan Abbasiyah (yang didirikan oleh Abu al-'Abbās 'Abdu'llāh bin Muhammad as-Saffāḥ, canggah dari paman Muhammad, Abbas, pada tahun 749) sempat memerintah kawasan timur laut Afrika, Jazirah Arab, dan Timur Tengah, meskipun kekuasaan mereka pada tahun 1258 menyusut menjadi hanya Irak selatan dan tengah. Pusat kekuasaan Abbasiyah selama hampir 500 tahun adalah Baghdad, sebuah kota yang dianggap sebagai salah satu kota terbesar dan paling kuat di dunia. Namun, kota ini jatuh ke tangan Mongol pada 15 Februari 1258, sebuah kekalahan yang sering dianggap dalam dunia Muslim sebagai peristiwa musibah terbesar dalam sejarah Islam dan akhir dari Zaman Kejayaan Islam. Orang-orang Georgia merupakan yang pertama yang berhasil menembus tembok kota tersebut, dan seperti yang dijelaskan oleh sejarawan Steven Runciman, "sangat ganas dalam menghancurkan".[62] Setelah Hulagu menaklukkan kota tersebut, pasukan Mongol menghancurkan bangunan, membakar seluruh daerah perkotaan, dan membantai hampir semua pria, perempuan, dan anak-anak. Walaupun begitu, berkat intervensi Doquz Khatun, para penduduk Kristen selamat.[63]  Bagi orang Kristen Asia, kejatuhan Baghdad adalah hal yang patut dirayakan.[66][67][68] Hulagu dan istrinya yang beragama Kristen dianggap sebagai utusan Tuhan dalam melawan musuh-musuh Kekristenan,[67] dan mereka bahkan dibandingkan dengan Kaisar Kristen abad ke-4 yang berpengaruh, Konstantinus Agung, dan ibundanya yang dihormati, Santa Helena. Sejarawan Armenia Kirakos Gandzaketsi memuji pasangan kerajaan Mongol ini dalam naskah-naskah untuk Gereja Armenia,[64][66][69] dan Bar Hebraeus, uskup dari Gereja Ortodoks Siria, juga menyebut mereka sebagai Konstantinus dan Helena, dan menulis mengenai Hulagu bahwa tidak ada yang dapat dibandingkan dengan "raja di antara segala raja" dalam "kebijaksanaan, keluhuran budi yang tinggi, dan perbuatan hebat".[66] Invasi ke Syam (1260)Setelah Baghdad, pada tahun 1260 pasukan Mongol bersama bawahan Kristennya menaklukkan Syam, wilayah kekuasaan Dinasti Ayyubiyah. Mereka bersama-sama merebut kota Aleppo pada Januari, dan pada Maret, pasukan Mongol bersama orang-orang Armenia dan Franka Antiokhia merebut Damaskus, dan pasukan gabungan tersebut dipimpin oleh Jenderal Mongol Kristen Kitbuqa.[16][39] Dengan hancurnya Dinasti Abbasiyah dan Ayyubiyah, sejarawan Steven Runciman menjelaskan bahwa kawasan Timur Tengah "tidak pernah lagi mendominasi peradaban."[70] Sultan Ayyubiyah terakhir An-Nasir Yusuf meninggal tidak lama setelah itu, dan dengan hilangnya pusat-pusat kekuatan Islam di Baghdad dan Damaskus, pusat kekuatan Islam beralih ke Kesultanan Mamluk di Kairo.[16][71] Namun, sebelum pasukan Mongol dapat melanjutkan perjalanan mereka menuju Mesir, mereka harus mundur karena kematian Khan Agung. Hulagu harus kembali ke ibu kota dan membawa sebagian besar pasukan bersamanya, meninggalkan pasukan kecil di bawah Kitbuqa untuk menduduki Palestina selama ia pergi. Rombongan penyerbu Mongol dikirim ke selatan sampai Palestina menuju Mesir, dengan garnisun kecil pasukan Mongol yang terdiri dari sekitar 1.000 tentara ditempatkan di Gaza.[39][72][73] Pertempuran Ain Jalut Terlepas dari kerja sama antara pasukan Mongol dengan para bawahan Kristennya di Antiokhia, orang-orang Kristen lainnya di Syam melihat strategi pendekatan kepada Mongol dengan gelisah. Jacques Pantaléon, Patriark Yerusalem, menganggap Mongol sebagai ancaman, dan telah menulis surat kepada Paus untuk memperingatkannya tentang mereka pada tahun 1256.[74] Namun, suku Franka mengutus tokoh Dominikan David dari Ashby ke istana Hulagu pada tahun 1260.[56] Di Sidon, Julian Grenier, Bangsawan Sidon dan Beaufort, yang digambarkan oleh orang-orang sezamannya sebagai sosok yang tidak bertanggung jawab dan berkepala dingin, mengambil kesempatan untuk menyerang dan menjarah daerah Lembah Beqaa di wilayah Mongol. Salah satu orang Mongol yang terbunuh adalah keponakan Kitbuqa, dan sebagai pembalasan, Kitbuqa menyerbu kota Sidon. Peristiwa-peristiwa ini meningkatkan ketidakpercayaan antara pasukan Mongol dan Tentara Salib, yang pusat kekuasaannya saat itu berada di kota pesisir Akko.[41][75] Bangsa Franka di Akko berusaha keras untuk mempertahankan kenetralan dalam konflik antara pasukan Mongol dan Mamluk.[5] Terlepas dari sejarah permusuhan panjang dengan Mamluk, bangsa Franka mengakui bahwa pasukan Mongol merupakan ancaman yang lebih besar, dan setelah pertimbangan yang mendalam, memilih gencatan senjata pasif dengan musuh-musuh mereka sebelumnya. Bangsa Franka mengizinkan pasukan Mamluk untuk bergerak ke utara melalui wilayah Kristen untuk bertempur dengan pasukan Mongol, dengan imbalan sebuah perjanjian bahwa bangsa Franka dapat membeli setiap kuda Mongol yang tertawan dengan harga yang murah.[76][77] Gencatan senjata memungkinkan Mamluk untuk mendirikan perkemahan dan memasok ulang persediaan di dekat Akko, dan bertempur dengan pasukan Mongol di Ain Jalut pada 3 September 1260. Pasukan Mongol sudah kehabisan tenaga karena pasukan utama mereka ditarik mundur, sehingga dengan bantuan pasif dari pasukan Franka, pasukan Mamluk mampu meraih kemenangan atas pasukan Mongol. Sisa tentara Mongol mundur ke Armenia Kilikia, tempat mereka diterima dan dipersenjatai kembali oleh Hethum I.[44] Kemenangan Mamluk di Ain Jalut cukup bersejarah karena menjadi salah satu titik balik dalam sejarah pasukan Mongol: inilah kekalahan pertama mereka dalam sebuah pertempuran besar, dan inilah batas paling barat upaya perluasan wilayah Kekaisaran Mongol yang sebelumnya seolah tak terbendung.[5] Komunikasi dengan PausPada tahun 1260-an, terjadi perubahan persepsi bangsa Eropa tentang orang Mongol, dan mereka menjadi tidak begitu dianggap sebagai musuh, dan lebih sebagai sekutu potensial dalam perang melawan kaum Muslim.[78] Padahal sebelumnya pada tahun 1259, Paus Aleksander IV telah menyerukan sebuah perang salib baru melawan pasukan Mongol, dan kecewa berat ketika mendengar bahwa raja-raja Antiokhia dan Armenia Kilikia telah tunduk kepada penguasa Mongol. Aleksander telah memasukkan kasus-kasus para raja tersebut dalam agenda konsili dia yang akan datang, tetapi ia tutup usia pada tahun 1261, hanya beberapa bulan sebelum konsili diselenggarakan dan sebelum perang salib baru dapat dilancarkan.[79] Untuk seorang paus baru, pilihan jatuh pada Pantaléon, Patriark Yerusalem yang sama yang sebelumnya memperingatkan ancaman Mongol. Dia menyandang nama Paus Urbanus IV, dan berusaha mengumpulkan uang untuk sebuah perang salib baru.[80] Pada 10 April 1262, pemimpin Mongol Hulagu mengirim sepucuk surat baru kepada Raja Louis IX dari Prancis melalui János orang Hungaria, yang sekali lagi menawarkan persekutuan.[81] Surat itu menjelaskan bahwa sebelumnya, orang Mongol memiliki anggapan bahwa paus adalah pemimpin orang-orang Kristen, tetapi sekarang mereka menyadari bahwa kekuasaan sesungguhnya bertumpu pada kerajaan Prancis. Surat itu menyebutkan niat Hulagu untuk merebut Yerusalem untuk kepentingan paus, dan meminta Louis untuk mengirim sebuah armada menghadapi Mesir. Hulagu menjanjikan pengembalian Yerusalem kepada orang-orang Kristen, tetapi juga masih bersikeras tentang kedaulatan Mongol, dalam upaya pasukan Mongol untuk menaklukkan dunia. Tidak jelas apakah Raja Louis benar-benar menerima surat itu atau tidak, tetapi pada suatu waktu, surat tersebut dikirim kepada Paus Urbanus, yang menjawabnya dengan cara yang sama seperti para pendahulunya. Dalam bulla kepausannya Exultavit cor nostrum, Urbanus mengucapkan selamat kepada Hulagu atas ungkapan niat baiknya terhadap agama Kristen, dan mendorongnya untuk masuk Kristen.[82] Para sejarawan berselisih pendapat mengenai makna sebenarnya dari tindakan Urbanus. Pandangan sebagian besar sejarawan, seperti yang dicontohkan oleh sejarawan Britania Peter Jackson, menyatakan bahwa Urbanus masih menganggap orang Mongol sebagai musuh pada saat itu. Persepsi ini mulai berubah beberapa tahun kemudian, pada masa kepausan Paus Klemens IV (1265-1268), ketika orang Mongol lebih dipandang lebih sekutu potensial. Namun, sejarawan Prancis Jean Richard berpendapat bahwa tindakan Urbanus menandai titik balik dalam hubungan Mongol-Eropa pada tahun 1263, karena sesudah itu orang-orang Mongol benar-benar dianggap sebagai sekutu. Richard juga berpendapat bahwa pasukan Gerombolan Emas bersekutu dengan Mamluk Muslim sebagai tanggapan terhadap pembentukan koalisi antara pasukan Franka, Ilkhanat, dan Bizantium.[83][84] Kendati demikian, pandangan sebagian besar sejarawan adalah bahwa meskipun terdapat banyak upaya untuk membentuk persekutuan, upaya-upaya tersebut terbukti tidak berhasil.[3] Abaqa (1265–1282)Hulagu meninggal dunia pada tahun 1265, dan digantikan oleh Abaqa (1234–1282), yang selanjutnya berusaha keras menjalin kerja sama dengan kubu Barat. Meskipun ia seorang Buddhis, setelah naik takhta ia menikahi Maria Palaiologina, seorang penganut Kristen Ortodoks dan putri luar nikah dari Kaisar Bizantium Michael VIII Palaiologos.[85] Abaqa berkirim surat dengan Paus Klemens IV sampai tahun 1267 dan 1268, mengirimkan utusan kepada Klemens dan Raja Chaime I dari Aragon. Dalam sebuah pesan tahun 1268 kepada Klemens, Abaqa berjanji untuk mengirim pasukan untuk membantu orang-orang Kristen. Tidak jelas apakah ini yang menyebabkan ekspedisi militer Chaime yang gagal ke Akko pada tahun 1269.[14] Chaime memprakarsai perang salib kecil, tetapi badai menerjang armadanya ketika mereka mencoba menyeberang dan memaksa sebagian besar kapal untuk kembali. Perang salib tersebut akhirnya dilaksanakan oleh dua putra Chaime, Fernando Sanchez dan Pedro Fernandez, yang tiba di Akko pada Desember 1269.[86] Walaupun sebelumnya sudah menjanjikan bantuan, Abaqa tengah disibukkan oleh ancaman lain, yaitu serangan pasukan Mongol Turkestan ke Khorasan. Akibatnya, ia hanya dapat mengirimkan sedikit pasukan ke Tanah Suci, dan pasukan tersebut tidak dapat berbuat banyak selain mengancam kawasan perbatasan Syam pada Oktober 1269. Mereka menyerang hingga sejauh Harim dan Afamiya pada Oktober, tetapi mundur segera setelah pasukan Baibars bergerak maju.[37] Perang salib Edward I (1269–1274)Pada tahun 1269, Edward sang Pangeran Inggris (kelak menjadi Raja Edward I) terilhami oleh kisah saudara kakeknya, Richard sang Lionheart, dan perang salib kedua Raja Prancis Louis. Alhasil ia memulai perang salibnya sendiri, Perang Salib Kesembilan.[87] Jumlah kesatria dan pengikut yang menemani Edward dalam perang salib ini cukup kecil, mungkin sekitar 230 kesatria, ditambah dengan pengiring menjadi 1.000 orang. Mereka diangkut dalam armada yang terdiri dari 13 kapal.[88][89] Edward memahami pentingnya persekutuan dengan pasukan Mongol, dan setibanya di Akko pada 9 Mei 1271, dia segera mengirim utusan ke penguasa Mongol Abaqa untuk meminta bantuan.[90] Abaqa menjawab positif permintaan Edward, memintanya untuk melakukan koordinasi dengan jenderalnya Samagar, yang memimpin 10.000 tentara Mongol untuk menyerang Mamluk.[37][91] Namun, Edward hanya dapat ikut serta dalam beberapa serangan tanpa berhasil merebut wilayah baru.[87] Misalnya, ketika dia ikut serta dalam serangan ke Dataran Sharon, dia bahkan terbukti tidak mampu merebut benteng kecil Mamluk di Qaqun.[37] Walaupun begitu, operasi militer Edward masih dapat mendorong pemimpin Mamluk, Baibars, untuk menyetujui gencatan senjata 10 tahun antara kota Akko dan Mamluk, yang disepakati pada tahun 1272.[92] Upaya-upaya Edward digambarkan oleh sejarawan Reuven Amitai sebagai "yang paling mendekati kerja sama militer yang nyata antara Mongol-Franka (...)."[93]  Konsili Lyon (1274)Pada tahun 1274 Paus Gregorius X menyelenggarakan Konsili Lyon Kedua. Abaqa mengirim sebuah delegasi yang terdiri dari 13 sampai 16 orang Mongol ke Konsili ini, yang menimbulkan kegemparan besar, terutama ketika tiga anggota mereka menjalani baptisan di depan umum.[95] Sekretaris Latin Abaqa Rychaldus menyampaikan laporan kepada Konsili yang menguraikan hubungan bangsa Eropa-Ilkhanid sebelumnya di bawah ayah Abaqa, Hulagu. Laporan ini menegaskan bahwa setelah Hulagu menyambut duta besar Kristen di istananya, dia setuju untuk membebaskan orang-orang Kristen Latin dari pajak dan pungutan, sebagai imbalan atas doa mereka untuk Khan. Menurut Rychaldus, Hulagu juga melarang gangguan terhadap kekuasaan Franka, dan telah berkomitmen untuk mengembalikan Yerusalem kepada pasukan Franka.[96] Rychaldus meyakinkan majelis bahwa bahkan setelah kematian Hulagu, putranya Abaqa masih bertekad untuk mengusir pasukan Mamluk dari Syam.[37] Dalam Konsili ini, Paus Gregorius mengumumkan sebuah perang salib baru yang akan bekerja sama dengan orang-orang Mongol.[97] Ia melaksanakan program "Dasar untuk semangat iman", dengan empat unsur utama: memberlakukan pajak baru selama tiga tahun, melarang perdagangan dengan Sarazin (Muslim), mengatur penyediaan kapal oleh republik-republik maritim Italia, dan bersekutu dengan Romawi Timur dan Ilkhan Abaqa.[98] Abaqa kemudian mengirim utusan lain, yang dipimpin oleh saudara-saudara Vassali dari Georgia, untuk selanjutnya memberi tahu para pemimpin Barat tentang persiapan militer. Gregorius menjawab bahwa utusannya akan mendampingi perang salib, dan bahwa mereka akan bertugas mengoordinasikan operasi militer dengan Ilkhan.[99] Namun, rencana sang paus tidak didukung oleh raja-raja Eropa lainnya, yang telah kehilangan antusiasme untuk mengobarkan Perang Salib. Hanya satu raja barat yang menghadiri Konsili, Chaime I dari Aragon, yang dapat menawarkan pasukan yang berjumlah kecil. Penggalangan dana untuk perang salib baru sempat diselenggarakan, dan rencana-rencana telah disusun, tetapi pada akhirnya tidak pernah dilaksanakan. Proyek-proyek ini pada dasarnya terhenti setelah kematian Paus Gregorius pada 10 Januari 1276, dan uang yang telah dikumpulkan untuk membiayai ekspedisi militer itu sebagai gantinya dibagikan di Italia.[88] Invasi ke Syam (1280–1281) Tanpa dukungan dari pasukan Eropa, segelintir pasukan Franka di Outremer, khususnya Kesatria Hospitaller dari benteng Marqab, dan sedikit pasukan Franka dari Siprus dan Antiokhia, berusaha untuk turut serta dalam operasi gabungan bersama pasukan Mongol pada tahun 1280–1281.[99][100] Kematian pemimpin Mesir Baibars pada tahun 1277 menyebabkan kekacauan di wilayah Muslim.[99] Pasukan Mongol memanfaatkan kesempatan tersebut dan melancarkan serangan ke Syam. Pada September 1280, mereka menduduki Bagras dan Darbsak, dan kemudian Aleppo pada 20 Oktober. Pemimpin Mongol Abaqa, yang berupaya mengambil keuntungan dari momentum ini, mengirim utusan ke Edward I dari Inggris, pasukan Franka di Akko, Raja Hugh dari Siprus, dan Bohemond VII dari Tripoli (putra Bohemond VI), untuk mendapatkan dukungan dari mereka.[101] Namun, Tentara Salib sendiri tidak cukup mampu untuk dapat memberikan banyak bantuan. Di Akko, Wakil sang Patriark menjawab bahwa kota tersebut sedang mengalami bencana kelaparan, dan bahwa raja Yerusalem sudah terlibat dalam perang lain.[99] Kesatria Hospitaller setempat dari Marqab (di daerah yang sebelumnya merupakan Antiokhia/Tripoli) mampu melancarkan penyerangan hingga Lembah Beqaa, sampai sejauh Krak des Chevaliers yang dikuasai Mamluk pada tahun 1280 dan 1281. Hugh dan Bohemond dari Antiokhia mengerahkan tentara mereka, tetapi pasukan mereka tidak dapat bergabung dengan pasukan Mongol akibat keberadaan pasukan Sultan Mesir yang baru, Qalawun. Ia melaju ke utara dari Mesir pada Maret 1281 dan menempatkan pasukannya sendiri di antara pasukan Franka dan Mongol.[99][100] Qalawun kemudian memperbarui gencatan senjata dengan Baron Akko pada 3 Mei 1281 selama sepuluh tahun dan sepuluh bulan untuk mencegah bersatunya kubu Franka dan Mongol (kelak ia akan melanggar gencatan senjata ini).[101] Ia juga memperbarui sebuah gencatan senjata 10 tahun dengan Bohemond VII dari Tripoli pada 16 Juli 1281, dan mengizinkan peziarah Kristen memasuki Yerusalem.[99] Pada September 1281, pasukan Mongol kembali dengan 50.000 pasukan, ditambah 30.000 pasukan lainnya, termasuk pasukan Armenia di bawah Leo III, pasukan Georgia, dan 200 Kesatria Hospitaller dari Marqab (yang ikut bertempur meskipun pasukan Franka di Akko telah menyetujui gencatan senjata dengan Mamluk).[101][102][103] Pasukan Mongol dan sekutunya bertempur melawan Mamluk dalam Pertempuran Homs II pada 30 Oktober 1281 tanpa pemenang yang jelas, tetapi Sultan menderita kerugian besar.[100] Untuk membalas hal ini, Qalawun kemudian mengepung dan merebut benteng Hospitaller di Marqab pada tahun 1285.[102] Arghun (1284–1291)  Abaqa meninggal pada tahun 1282 dan sempat digantikan oleh saudaranya Tekuder yang telah masuk Islam. Tekuder membatalkan kebijakan Abaqa yang mengupayakan persekutuan dengan pasukan Franka, dan sebaliknya menawarkan persekutuan dengan pasukan Mamluk di bawah Sultan Qalawun; pasukan Mamluk sendiri telah merebut benteng Hospitaller di Margat pada tahun 1285, Lattakia pada tahun 1287, dan Comitatus Tripolitanus pada tahun 1289.[88][105] Namun, sikap Tekuder yang pro-Muslim tidak disukai oleh bawahannya, dan pada tahun 1284, Arghun (putra Abaqa yang beragama Buddha) dengan dukungan dari Khan Agung Kubilai memimpin sebuah pemberontakan dan menghukum mati Tekuder. Arghun kemudian menghidupkan kembali gagasan persekutuan dengan Barat, dan mengirim beberapa utusan ke Eropa.[106] Perutusan Arghun yang pertama dipimpin oleh Isa Kelemechi, seorang ilmuwan Nestorian yang pernah menjadi kepala Kantor Astronomi Barat Kublai Khan.[107] Kelemechi bertemu dengan Paus Honorius IV pada tahun 1285, menawarkan untuk "menyingkirkan" Saracen (Muslim) dan membagi "negeri Syam, yaitu Mesir" dengan bangsa Franka.[106][108] Perutusan kedua, dan mungkin yang paling terkenal, adalah klerus tua Rabban Bar Sauma, yang telah mengunjungi Ilkhanat selama perjalanan ziarah dari Tiongkok ke Yerusalem.[106] Melalui Bar Sauma dan utusan lainnya kemudian, seperti Buscarello de Ghizolfi, Arghun berjanji kepada para pemimpin Eropa bahwa jika Yerusalem ditaklukkan, ia sendiri akan bersedia dibaptis dan akan mengembalikan Yerusalem kepada orang-orang Kristen.[109][110][111] Bar Sauma disambut hangat oleh para raja Eropa,[106] tetapi Eropa Barat tidak lagi tertarik dengan Perang Salib, dan misi untuk membentuk persekutuan pada akhirnya tidak membuahkan hasil.[112][113] Inggris menanggapi dengan mengirim seorang utusan, Geoffrey dari Langley, yang telah menjadi anggota Perang Salib Edward I 20 tahun sebelumnya, dan dikirim ke istana Mongol sebagai duta besar pada tahun 1291.[114] Para pembuat kapal GenovaHubungan lain antara Eropa dan Mongol telah diupayakan pada tahun 1290, ketika Genova berupaya membantu pasukan Mongol melalui operasi-operasi angkatan laut. Rencananya adalah membangun dan mengawaki dua galai untuk menyerang kapal-kapal Mamluk di Laut Merah, dan melaksanakan blokade perdagangan Mesir dengan India.[111][103] Karena Genova sebelumnya merupakan pendukung Mamluk, hal ini bisa dianggap sebuah perubahan besar. Perubahan ini tampaknya dipicu oleh serangan Sultan Qalawun dari Mesir terhadap Kerajaan Armenia Kilikia pada tahun 1285.[106] Untuk membangun dan mengawaki armada, satu skuadron yang terdiri dari 800 tukang kayu, kelasi, dan pemanah busur silang Genova berangkat ke Baghdad. Namun, akibat perselisihan antara faksi yang disebut Guelf dan Ghibellin, terjadi perpecahan di antara orang-orang Genova tersebut. Mereka akhirnya saling membunuh di Bashrah dan proyek ini pun berakhir.[111][103] Genova akhirnya membatalkan perjanjian dan menandatangani sebuah perjanjian baru dengan Mamluk sebagai gantinya.[106] Semua upaya untuk melancarkan serangan gabungan antara pasukan Franka dan Mongol ini menjadi kandas. Pada Mei 1291, kota Akko ditaklukkan oleh Mamluk seusai Pengepungan Akko. Ketika Paus Nikolas IV mendengar hal ini, dia menulis surat kepada Arghun, sekali lagi memintanya untuk dibaptis dan berperang melawan pasukan Mamluk.[106] Namun, Arghun telah meninggal pada 10 Maret 1291, dan Paus Nikolas juga menjemput ajalnya pada Maret 1292. Maka upaya untuk menggalang aksi militer bersama pun pupus.[115] Ghazan (1295–1304)Setelah kematian Arghun, ia digantikan oleh Gaykhatu, yang kemudian digantikan oleh Baydu. Masa kekuasaan kedua penerus ini singkat, dan Baydu bahkan hanya memegang kekuasaan selama beberapa bulan. Stabilitas baru kembali setelah putra Arghun, Ghazan, mengambil alih kekuasaan pada tahun 1295. [116]  Pada tahun 1299, dia melancarkan serangan pertama terhadap Syam.[117] Dia juga mengirim surat kepada pasukan Franka di Siprus (Henri II, Raja Siprus; dan para kepala ordo militer), yang mengajak mereka untuk bersama-sama mengalahkan pasukan Mamluk di Syam.[118][119] Pasukan Mongol berhasil merebut kota Aleppo, dan pasukan Raja Hethum II dari Armenia turut serta dalam serangan tersebut. Pasukan Mongol juga berjaya mengalahkan pasukan Mamluk dalam Pertempuran Wadi al-Khaznadar, pada 23 atau 24 Desember 1299.[120] Keberhasilan di Syam ini menimbulkan desas-desus liar di Eropa bahwa pasukan Mongol telah berhasil merebut kembali Tanah Suci, dan bahkan telah menaklukkan Mesir dan sedang dalam misi untuk menaklukkan Tunisia. Nyatanya Yerusalem tidak direbut atau bahkan dikepung.[121] Selain itu, pasukan Mongol hanya menyerang Palestina pada awal tahun 1300. Serangan itu dilancarkan hingga ke Gaza dan melewatkan beberapa kota, mungkin termasuk Yerusalem. Namun, ketika pasukan Mesir kembali bergerak maju dari Kairo pada Mei, pasukan Mongol mundur tanpa perlawanan.[122] Pada Juli 1300, Tentara Salib mencoba memanfaatkan keadaan dengan melancarkan operasi angkatan laut.[123] Sebuah armada yang terdiri dari enam belas galai dengan beberapa kapal yang lebih kecil dipersenjatai di Siprus. Armada ini dikepalai oleh Raja Henri dari Siprus, disertai oleh saudara laki-lakinya Amalrik, Pangeran Tirus, para kepala ordo militer, dan duta besar Ghazan "Chial" (Isol orang Pisa).[122][123][124] Kapal-kapal tersebut meninggalkan Famagusta pada 20 Juli 1300, untuk menyerbu pesisir Mesir dan Syam: Rashid, Iskandariyah, Akko, Tortosa, dan Maraqiya, sebelum akhirnya kembali ke Siprus.[122][124] Ekspedisi militer RuadGhazan mengumumkan bahwa dia akan kembali pada November 1300, dan mengirim surat dan duta besar ke Barat agar mereka dapat mempersiapkan diri. Setelah serangan yang dilakukan angkatan laut mereka sendiri, pasukan Siprus berusaha melakukan operasi militer besar untuk merebut kembali bekas benteng Kenisah Syam di Tortosa.[6][119][125][126] Mereka mempersiapkan pasukan terbesar yang dapat mereka himpun pada saat itu, sekitar 600 tentara: 300 tentara di bawah Amalrik, dan 300 tentara lagi dari pasukan Kenisah dan Hospitaller. Pada November 1300 mereka berusaha untuk menduduki Tortosa, tetapi tidak dapat menguasai kota tersebut. Pasukan Mongol terhambat, dan pasukan Siprus pindah ke Pulau Ruad dekat pantai Syam untuk mendirikan sebuah pangkalan.[125] Pasukan Mongol terus terhambat, dan sebagian besar pasukan Tentara Salib kembali ke Siprus, hanya menyisakan garnisun kecil di Ruad.[6][126] Pada Februari 1301, pasukan Ghazan akhirnya bergerak lagi menuju Syam. Pasukan ini dikepalai oleh jenderal Mongol Kutlushah, yang disertai oleh pasukan Armenia, dan Guy dari Ibelin dan John, penguasa Giblet. Meskipun memiliki pasukan berkekuatan 60.000 tentara, Kutluskha tidak bisa berbuat banyak selain melancarkan serangan di sekitar Syam, dan kemudian mundur.[6]  Rencana operasi gabungan antara pasukan Franka dan Mongol sekali lagi disusun untuk musim dingin tahun 1301 dan 1302. Namun, pada pertengahan tahun 1301, Pulau Ruad diserang oleh pasukan Mamluk. Setelah pengepungan yang berkepanjangan, pulau itu menyerah pada tahun 1302 atau 1303.[125][126] Pasukan Mamluk membantai pasukan lawan yang kalah, dan menjebloskan para Kenisah yang masih hidup ke penjara di Kairo.[125] Pada akhir tahun 1301, Ghazan mengirim beberapa surat kepada paus yang memintanya untuk mengirim pasukan, pastor, dan petani, dengan tujuan agar Tanah Suci dapat menjadi sebuah negara bangsa Franka lagi.[128] Pada tahun 1303, Ghazan mengirim surat lain kepada Edward I, melalui Buscarello de Ghizolfi, yang juga pernah menjadi duta besar untuk Arghun. Surat itu menegaskan kembali janji leluhur mereka, Hulagu, bahwa pasukan Ilkhan akan menyerahkan Yerusalem kepada bangsa Franka sebagai imbalan untuk bantuan melawan pasukan Mamluk. Tahun itu, pasukan Mongol lagi-lagi berusaha untuk menyerang Syam, muncul dengan kekuatan besar (sekitar 80.000 tentara) bersama dengan pasukan Armenia. Namun, mereka dikalahkan di Homs pada 30 Maret 1303, dan dalam Pertempuran Marj al-Saffar, di sebelah selatan Damaskus, pada 21 April 1303.[56] Pertempuran penting di Marj al-Saffar dianggap sebagai serangan besar-besaran Mongol terakhir ke Syam.[129] Ghazan meninggal pada 10 Mei 1304, dan impian bangsa Franka tentang penaklukan kembali Tanah Suci menjadi sirna.[130] Oljeitu (1304–1316)Oljeitu, juga dikenal dengan nama Mohammad Khodabandeh, adalah cicit dari Hulagu, pendiri Ilkhanat, dan merupakan saudara laki-laki serta penerus Ghazan. Pada masa mudanya dia pada awalnya memeluk agama Buddha, dan kemudian beralih ke Islam Sunni bersama dengan saudara laki-lakinya Ghazan, dan mengubah nama depannya menjadi Muhammad yang Islami.[131] Pada April 1305, Oljeitu mengirim surat kepada Philippe IV dari Prancis, Paus Klemens V, dan Edward I dari Inggris. Seperti halnya para pendahulunya, Oljeitu menawarkan kerja sama militer antara pasukan Mongol dan negara-negara Kristen Eropa guna melawan pasukan Mamluk.[56] Negara-negara Eropa menyiapkan perang salib, tetapi tertunda. Sementara itu Oljeitu melancarkan kampanye militer terakhir melawan Mamluk (1312–1313), yang mengalami kegagalan. Perdamaian dengan Mamluk baru dapat dicapai setelah putra Oljeitu Abu Sa'id menandatangani Perjanjian Aleppo pada tahun 1322.[56] Kontak terakhir Pada abad ke-14, kontak diplomatik berlanjut antara bangsa Franka dan Mongol, sampai Ilkhanat bubar pada tahun 1330-an. Wabah Maut Hitam di Eropa juga menyebabkan putusnya hubungan dengan Timur.[132] Walaupun begitu, pernikahan antara para penguasa Kristen dan orang-orang Mongol dari Gerombolan Emas masih berlanjut, seperti ketika Kaisar Romawi Timur Andronikos II Palaiologos menikahkan putrinya dengan Toqto'a (wafat tahun 1312) dan kemudian dengan penerusnya Öz Beg (1312–1341).[133] Setelah masa Abu Sa'id, hubungan antara para penguasa Kristen dan Ilkhanat menjadi sangat jarang. Abu Sa'id meninggal pada tahun 1335 tanpa pewaris. Ilkhanat kehilangan statusnya setelah kematiannya dan terpecah menjadi sejumlah kerajaan kecil yang dipimpin oleh bangsa Mongol, Turk, dan Persia.[14] Pada tahun 1336, Kaisar Yuan Mongol terakhir di Dadu, Toghun Temür, mengirim duta besar untuk Paus Benediktus XII di Avignon. Perutusan tersebut dipimpin oleh dua pengelana Genova yang mengabdi kepada kaisar Mongol. Mereka membawa surat-surat yang menyatakan bahwa bangsa Mongol sudah delapan tahun (sejak kematian Uskup Agung John dari Monte Corvino) tanpa bimbingan spiritual, dan dengan sungguh-sungguh menginginkan seorang pembimbing spritual.[134] Paus Benediktus menunjuk empat pastor sebagai wakilnya ke istana khan. Pada tahun 1338, terdapat 50 pastor yang dikirim oleh paus ke Peking, salah satunya Giovanni de' Marignolli, yang kembali ke Avignon pada tahun 1353 dengan sepucuk surat dari kaisar Yuan kepada Paus Innosensius VI. Namun, bangsa Han bangkit, mengusir bangsa Mongol keluar dari Tiongkok, dan mendirikan Dinasti Ming pada tahun 1368. Pada tahun 1369, semua pengaruh asing (mulai dari Mongol hingga agama Kristen, Manikheisme, dan Buddha) disingkirkan oleh Dinasti Ming.[135]  Pada awal abad ke-15, Timur Lenk (Tamerlane) melanjutkan kembali hubungan dengan Eropa dan berusaha untuk membentuk suatu persekutuan melawan Mamluk Mesir dan Kesultanan Utsmaniyah. Ia juga menjalin komunikasi dengan Charles VI dari Prancis dan Enrique III dari Kastilia, tetapi ia tutup usia pada tahun 1405.[14][136][137][138][139] Kontak kebudayaanDalam bidang kebudayaan, terdapat beberapa unsur Mongol dalam seni Barat abad pertengahan, terutama di Italia, dan sebagian besar contoh yang masih lestari saat ini berasal dari abad ke-14. Tekstil dari Kekaisaran Mongol digambarkan dalam karya seni Barat, dan aksara Mongolia juga digunakan dalam berbagai konteks (yang sering kali bersifat anakronistis). Selain itu, dalam bidang seni lukis, seniman Barat terkadang menggambarkan tentara yang mengenakan pakaian militer Mongol, khususnya untuk tentara yang digambarkan bertindak melawan tokoh-tokoh Kristen. Contohnya adalah lukisan yang menggambarkan kemartiran atau adegan Penyaliban. Hal seperti ini mungkin ditiru dari lukisan yang dibuat oleh utusan Mongol ke Eropa, atau yang dibawa kembali dari Outremer.[140] Pandangan para sejarawanKebanyakan sejarawan menggambarkan kontak antara Kekaisaran Mongol dan Eropa Barat sebagai serangkaian upaya,[141] kesempatan yang terlewatkan,[142][2][143] dan perundingan yang gagal.[144][145][146][147] Christopher Atwood, dalam Encyclopedia of Mongolia and the Mongol Empire tahun 2004, menyimpulkan hubungan antara Eropa Barat dan bangsa Mongol: "Terlepas dari banyaknya utusan dan logika yang jelas dari suatu persekutuan melawan musuh bersama, kepausan dan Tentara Salib tidak pernah mewujudkan persekutuan yang sering diusulkan melawan Islam.[144] Beberapa sejarawan lainnya merasa bahwa jalinan persekutuan pernah terbentuk,[124][148] tetapi mereka berselisih pandang mengenai rinciannya. Jean Richard menulis bahwa suatu persekutuan dimulai sekitar tahun 1263.[148] Reuven Amitai menyatakan bahwa hal yang paling menyerupai kerja sama militer pasukan Mongol-Franka yang sesungguhnya adalah ketika Pangeran Edward dari Inggris berupaya melakukan koordinasi dengan Abaqa pada tahun 1271. Amitai juga menyebutkan upaya-upaya lain untuk bekerja sama. Namun, ia mengamati bahwa pasukan Mongol dan pasukan Franka dari Barat tidak pernah berada di tanah Syam pada saat yang bersamaan.[93] Sementara itu, Timothy May berpendapat bahwa persekutuan tersebut mencapai puncaknya pada Konsili Lyon tahun 1274,[149] tetapi persekutuan tersebut mulai bubar pada tahun 1275 setelah kematian Bohemond. May sendiri juga mengakui bahwa pasukan Franka dan Mongol tidak pernah terlibat dalam operasi bersama.[150] Alain Demurger, dalam bukunya sendiri The Last Templar, mengatakan bahwa kesepakatan persekutuan masih belum tercapai hingga tahun 1300.[151] Selain itu, terjadi pula perdebatan mengenai apakah persekutuan merupakan gagasan yang tepat, dan apakah Tentara Salib pada masa tersebut juga berpengaruh terhadap konflik Persia-Mongol.[8] Sejarawan abad ke-20 Glenn Burger mengatakan, "Penolakan negara-negara Kristen Latin di kawasan tersebut untuk mengikuti contoh Hethum dan beradaptasi terhadap perubahan kondisi melalui persekutuan mereka dengan kekaisaran Mongol yang baru patut dipandang sebagai salah satu dari sekian banyak kegagalan yang paling menyedihkan di Outremer."[152] Steven Runciman juga menyatakan pendapat yang serupa: "Seandainya persekutuan Mongol tercapai dan diimplementasikan dengan jujur oleh Barat, keberadaan Outremer hampir dapat dipastikan akan berlangsung lebih lama. Setidaknya Mamluk akan lumpuh jika tidak hancur; dan Ilkhanat Persia akan bertahan sebagai kekuatan yang bersahabat dengan orang-orang Kristen dan Barat."[153] Namun, David Nicolle (yang menyebut bangsa Mongol sebagai "sekutu potensial")[154] mengatakan bahwa para sejarawan modern bisa menghakimi kegagalan Tentara Salib dan Mongol hanya karena mereka diuntungkan oleh keterangan yang mereka miliki pada masa depan.[155] Menurutnya, setelah para Ilkhan masuk Islam pada akhir abad ke-13, narasinya telah berubah menjadi konflik antara dinasti-dinasti Muslim yang saling bersaing, dan orang-orang Kristen hanya menjadi "bidak dalam sebuah permainan yang lebih besar."[156] Alasan kegagalan Banyak diskusi di antara para sejarawan tentang mengapa persekutan Prancis-Mongol tidak pernah menjadi kenyataan dan mengapa, terlepas dari semua kontak diplomatik, persekutuan itu hanya menjadi suatu khimaira atau fantasi.[8][157] Berbagai alasan telah dikemukakan, salah satunya adalah bahwa bangsa Mongol pada saat itu tidak mengutamakan perluasan wilayah ke Barat. Pada akhir abad ke-13, rentang generasi antara para pemimpin Mongol dengan Jenghis Khan sudah terlampau jauh, dan kekacauan di wilayah Mongol juga mulai terjadi. Bangsa Mongol yang aslinya nomaden, sejak zaman Jenghis menjadi suku bangsa yang menetap, dan juga telah berubah menjadi pemimpin daerah alih-alih penakluk. Terjadi pertempuran antara Mongol melawan Mongol, dan akibatnya tidak banyak pasukan yang dapat dikirim ke Syam.[158] Selain itu, terjadi juga kebingungan di Eropa mengenai perbedaan antara pasukan Ilkhanat di Tanah Suci dengan pasukan Gerombolan Emas yang menyerang Hungaria dan Polandia. Ilkhanat dan Gerombolan Emas saling bermusuhan, tetapi butuh waktu bagi orang-orang Barat untuk dapat membedakan mereka.[158] Dari pihak Mongol, ada juga kekhawatiran tentang seberapa besar pengaruh yang bisa dihasilkan oleh pasukan Franka,[159] terutama karena telah terjadi penurunan minat dalam melanjutkan Perang Salib.[156] Sejarawan istana di Persia yang dikuasai Mongol tidak menyebutkan komunikasi apa pun antara Ilkhanat dan Barat, dan nyaris tidak menyebut bangsa Franka sama sekali. Komunikasi itu tampaknya tidak dianggap penting oleh bangsa Mongol, dan bahkan mungkin dianggap memalukan. Ghazan (yang menjadi Muslim sejak tahun 1295) mungkin tidak ingin dianggap berusaha mendapatkan bantuan orang-orang kafir melawan sesama Muslim di Mesir. Ketika sejarawan Mongol membuat catatan tentang wilayah asing, wilayah itu biasanya dikategorikan sebagai "musuh", "ditaklukkan", atau "sedang memberontak". Bangsa Franka masuk ke dalam kategori yang sama dengan bangsa Mesir, dalam arti mereka adalah musuh yang harus ditaklukkan. "Sekutu" merupakan gagasan asing bagi bangsa Mongol.[160] Beberapa raja Eropa menanggapi pertanyaan-pertanyaan Mongol secara positif, tetapi mereka menjadi tidak jelas dan mengelak ketika diminta untuk benar-benar mengerahkan pasukan dan sumber daya. Logistik juga menjadi lebih sulit; Mamluk di Mesir sangat mengkhawatirkan ancaman pasukan Tentara Salib, sehingga setiap kali Mamluk merebut sebuah benteng atau pelabuhan Tentara Salib, alih-alih mendudukinya, mereka secara sistematis menghancurkannya sehingga tidak akan pernah bisa digunakan lagi. Kedua hal ini mempersulit Tentara Salib untuk merencanakan operasi militer, dan meningkatkan biaya operasi-operasi itu. Raja-raja di Eropa Barat sering memberi janji manis untuk melancarkan perang salib sebagai cara untuk menciptakan daya tarik emosional bagi bawahan-bawahannya, tetapi kenyataannya mereka membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk melakukan persiapan. Terkadang mereka bahkan tidak pernah berangkat ke Outremer. Peperangan di Eropa, seperti Perang Vespiri Sisilia, juga mengalihkan perhatian, dan menyebabkan para bangsawan Eropa cenderung tidak ingin mengerahkan militer mereka untuk Perang Salib ketika mereka lebih dibutuhkan di dalam negerinya sendiri.[161][162] Bangsa Eropa juga khawatir dengan tujuan jangka panjang bangsa Mongol. Pada mulanya bangsa Mongol tidak menawarkan kerja sama, tetapi malah secara terang-terangan meminta pernyataan tunduk. Belakangan para diplomat Mongol baru mulai menggunakan pendekatan yang lebih berdamai, tetapi mereka masih menggunakan bahasa yang memerintah daripada membujuk. Bahkan sejarawan Armenia Hayton dari Corycus (yang sangat mendukung kerja sama Barat-Mongol) mengakui bahwa para pemimpin Mongol cenderung tidak mendengarkan usulan Eropa. Akibatnya, ia menyarankan agar pasukan Mongol dan Eropa tidak saling berhubungan jika mereka benar-benar memutuskan untuk bekerja sama. Para pemimpin Eropa sadar bahwa bangsa Mongol tidak akan puas dengan Tanah Suci saja. Jika bangsa Mongol berhasil mewujudkan persekutuan dengan Barat dan menghancurkan Kesultanan Mamluk, mereka tentunya pada akhirnya akan berperang melawan bangsa Franka di Siprus serta Kekaisaran Romawi Timur.[163] Mereka juga tentunya akan menaklukkan Mesir; dari situ mereka dapat melanjutkan penaklukan ke Afrika, dan tidak ada negara kuat yang dapat menghalangi mereka sampai Maroko dan kekhalifahan Islam di Maghrib.[164][165] Selain itu, persekutuan dengan Mongol tidak memperoleh banyak dukungan dari khalayak umum di Eropa. Para penulis di Barat menulis berbagai karya yang menuangkan gagasan mengenai cara terbaik untuk merebut kembali Tanah Suci, tetapi hanya sedikit yang mempertimbangkan persekutuan dengan bangsa Mongol secara serius. Pada tahun 1306, ketika Paus Klemens V meminta para pemimpin ordo militer, Jacques de Molay dan Fulk de Villaret, untuk menyampaikan usulan mereka tentang bagaimana perang salib harus dilanjutkan, tak satu pun dari mereka yang memperhitungkan persekutuan dengan Mongol. Beberapa usulan kemudian membahas secara singkat tentang pasukan Mongol yang dapat menyerang Syam dan membuat Mamluk terganggu, tetapi mereka tidak dianggap sebagai pihak yang dapat diandalkan untuk bekerja sama.[164] Lihat pulaCatatan

ReferensiRujukan

Daftar pustaka

|