|

能登半島地震 (2024年)

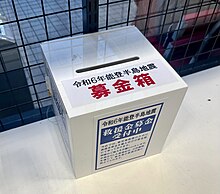

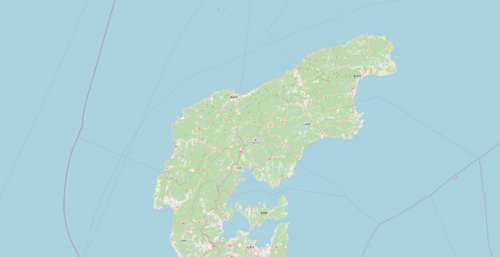

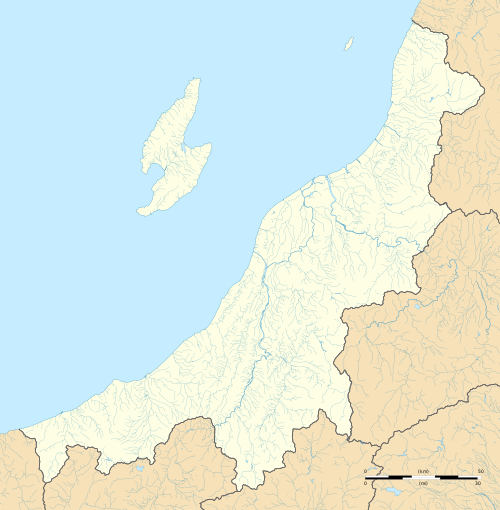

能登半島地震(のとはんとうじしん)は、2024年(令和6年)1月1日16時10分(JST)に、日本の石川県の能登半島地下16 km[18]、鳳珠郡穴水町の北東42 km[注釈 12][4]の珠洲市内で発生した内陸地殻内地震[20]。地震の規模はМ7.6[21][22][23](気象庁)で、輪島市と羽咋郡志賀町で最大震度7を観測した[6]。震度7が記録されたのは、2018年の北海道胆振東部地震以来、観測史上7回目となる。 能登半島西方沖から佐渡島西方沖にかけて伸びる活断層を震源とする[9]。能登地方では2018年ごろから群発地震が発生しており[24]、特に2020年12月ごろから本震までの地震回数はそれまでの約400倍に増加していた[25][26](前震と余震の詳細は能登群発地震を参照)[6][13]。 この地震により日本海沿岸の広範囲に津波が襲来したほか[5]、奥能登地域を中心に土砂災害、火災、液状化現象、家屋の倒壊、交通網の寸断が発生し、甚大な被害をもたらした[27]。元日に発生したこともあり、帰省者の増加による人的被害の拡大や[28]新年行事の自粛[29]など社会的にも大きな影響があり、本地震の翌日には被災地の救援のため派遣された航空機による航空事故(羽田空港地上衝突事故)も発生した[30]。 名称この地震の本震は、気象庁が2018年に定めた陸域で発生した地震の命名の要件[31]のうち「Mj7.0以上(深さ100 km以浅)かつ最大震度5強以上」という要件を満たしていた。また、この要件においては定めた名称が一連の地震活動全体を指すことも定められていた[31]。そのため、気象庁は発生当日の18時過ぎから開いた記者会見において、最大震度7の本震を含む2020年12月以降の一連の地震活動(能登群発地震)を「令和6年能登半島地震」(英:The 2024 Noto Peninsula Earthquake)と命名した[1][32][33]。この名称の中には石川県が「令和5年奥能登地震」と命名した2023年5月5日の地震も含まれている[34]。地震活動に対して気象庁が命名を行うのは、2018年(平成30年)9月の北海道胆振東部地震以来約5年4か月ぶりで[1]、気象庁が初めて地震活動に対する命名を行った1960年のチリ地震津波以降33回目であった[34][35]。 被災地の石川県を拠点とする地方紙である『北國新聞』や同新聞の傘下で富山県を拠点とする『富山新聞』などの一部マスメディア、石川県津幡町など被災地の一部の広報紙などにおいては主に見出しにおいて1.1大震災[19][36][37]という呼称を用いている。地震が発生して間もない時期には能登大地震[38]、石川大震災[39]という名称も用いられていた。日本共産党の機関紙『しんぶん赤旗』では主に見出しにおいて能登半島1.1地震という呼称を用いている[40]。その他、本記事の出典でも見受けられるように見出しで単に能登地震と表現される場合もある。 地震のメカニズム断層運動と震源周辺の活断層  この地震は日本海東縁変動帯の西端で発生しており[41]、発震機構は、北西 - 南東方向に圧力軸を持つ逆断層型であった。また発震機構と地震活動の分布及び衛星測位システム (GNSS) 観測の解析から、震源断層は北東 - 南西に延びる150 km程度の、主として南東傾斜の逆断層であると考えられている[9]。防災科学技術研究所の推計では、震源断層の走向が213度・47度、傾斜が41度・50度、すべり角が79度・99度などとなっている[3]。また、気象庁は29か所の観測点のデータから、この地震のセントロイド(断層の全ての動きを1つの空間的・時間的な点に代表させた場合の座標並びに時刻)時刻を16時10分42.3秒、セントロイド位置を北緯37度29.2分 東経137度15.6分 / 北緯37.4867度 東経137.2600度[注釈 4]の深さ15 kmの位置(理論的に計算された波形と実際に観測された波形の一致度を表すバリアンスリダクションが81 %)、地震モーメント (Mo)と6方向のモーメントテンソル解を1020 N・mの単位でMoが2.14、Mrrが1.89、Mttが-0.83、Mffが1.15、Mrtが-0.23、Mrfが-0.6、Mtfが-1.1(断層の押し引きの境界と断層面のずれを表す非ダブルカップル(D.C.)成分比は-0.04)と計算している[42]。地震調査委員会委員長で東京大学名誉教授の平田直は地震翌日の会見で、この断層は既知のものではないと説明していた[43]。この地震以降、新潟県佐渡島の西方から能登半島西方にかけての約150 kmの範囲にわたって、地震活動域が広がっており[9]、余震が断続的に続いている[44]。震源域の東端は富山トラフの西端付近にある。震源域の西端は2007年の能登半島地震の震源域にかかり海士岬付近まで広がっているが、1993年の能登半島沖地震の震源域にはかかっていない[45]。遠田は日本列島の大きさを考慮すれば日本国内で100 km以上の長さの活断層が動く内陸性地震が発生することは稀であると述べている[46]。この地震によって破壊された全ての活断層が破壊されるまでには約40秒の時間がかかっている[47]。P波はヨーロッパ、北アメリカ、オセアニアなど世界各地で観測され、ウクライナのキーウ(キエフ)で338.3 μm、カザフスタンのマカンチで301.2 μm、フィリピンのダバオで202.1 μm、西オーストラリア州ナロジンで197.5 μm、ミッドウェー島で90.2 μm、アメリカ合衆国マサチューセッツ州ハーバードで20.9 μm、ロシアのビリビノで18.7 μm、グリーンランドのカンゲルルススアークで3.2 μmなどの振幅が計測されている[5]。 宍倉正展らの研究によれば、能登半島には新生代第四紀更新世チバニアン期(中期更新世、約78万年前から約13万年前)以降の海成段丘が発達しており、完新世に形成された3段の低位段丘面も認められていた[48]。これは、数十万年以上前からごく最近まで地盤の隆起が発生していたことを示しており、この隆起は主に地震時の断層運動によって生じたという[49]。本地震では能登半島北部で最大約4 mの隆起が生じており(後述)、鹿磯漁港の北では約3.6 mの隆起により波食棚が干上がった様子が確認された。宍倉らはこれらを4段目の完新世低位段丘面が新たに生じたことを意味していると解釈している[50]。 東京大学地震研究所の石山ら[51]や産総研の宍倉[48]によると、2024年の地震で大きな隆起が観測された地域では、宍倉らの研究で報告された完新世低位段丘面も周囲と比べて標高が高く、本地震による隆起量と低位段丘面の旧汀線高度(波打ち際の高さ)が近似しているという。この事実は、この地域において本地震のようなマグニチュード7級の地震が繰り返し発生しており、それに伴って低位段丘面が形成されていった可能性があることを示していると考えられている。また、宍倉は地震直前の段階で、奥能登地震(2023年5月5日、Mj6.5)と同程度の規模の地震では説明できない隆起が過去に能登半島で発生した痕跡があり、今後奥能登地震より更に大きな地震が発生する可能性があることを論文で述べようとしていた矢先にその可能性が現実となったこと、現に本地震ほどの大地震が発生したために1 m未満の隆起が少しずつ堆積したという仮説を検討する必要がなくなったと述べている[52]。ただし、西村卓也はMj7クラスの地震が起きるとしてもそれはMj7台の前半であると考えており、この地震の本震で発生したMj7.6は「ワーストケースをさらに上回る」ものであったと述べている。一方で、地震が起きない可能性より起きる可能性の方が高いと言える状況ではなかったことから、住宅の耐震化を進めるよう呼びかけることまではできなかったと述懐している[53]。 2007年の能登半島地震以降に行われた沿岸海域調査によって、能登半島の北岸沿岸に沿って南東側隆起の逆断層の海底活断層群が分布していることが知られていた[45]。井上・岡村(2010)では西から東に、門前沖・猿山沖・輪島沖・珠洲沖の4つのセグメントに区分している[54][注釈 13](国交省ほか(2014)のF43に該当[56])。セグメントを用いたこのモデルは日本海の拡大に伴う地殻の変動を考慮して作成されたものである[57]。さらに、2023年の段階で北陸電力はこの4つのセグメント、全長約90 kmの連なりを「能登半島北部沿岸域断層帯」と総称し、これらが連動して起きる地震の発生の可能性について論じていた[55]。本地震は、これらの断層による活動である可能性が指摘されている[58]。2024年3月11日の地震調査委員会による報告では、この地震は猿山沖セグメントと珠洲沖セグメントのさらに下に重なっている活断層によって発生したと結論付けられた[59]。両セグメントの中間に位置する輪島沖セグメントに関しては、付近の水深が浅く船舶を用いた調査が困難であるため地震との関係については不明である[60]。一方、「○○セグメント」のように細かく活断層を分割していたことで地震のリスクを過小評価していたという指摘もある[61]。また、珠洲沖セグメントの北東延長上には北西傾斜の逆断層が分布しており、余震もこの断層に沿っても分布しているが、本地震とこの断層との対応関係は不明[58][62]。なお、宍倉と岡村はこれらの活断層について、反射断面の分析から垂直変位の速度が1000年あたり1 m以上のA級の活断層である可能性が高いと指摘している[57]。 これらの他に、能登半島地震の震源となった断層から約20 km離れた志賀町の富来川沿いでは3 km以上にわたり断層が地表に現れたものと考えられる地盤のずれや盛り上がりが発見されており、富来川南岸断層が能登半島地震の影響で一緒に動いたいわゆる「お付き合い断層」であることを示唆している。しかし、このような「お付き合い断層」と震源断層との距離は熊本地震の場合せいぜい数 kmに過ぎず、20 km前後も離れていた事例はこの地震以外に確認されていない[63]。この断層の変形量は上下に50 cm前後で、その他に地殻変動に伴う南北方向の圧縮に伴い10 cmから数十 cmの左横ずれが発生しており、この結果は地殻変動の観測結果とも矛盾していない[64]。 震源域での地震予測 本地震以前に提示されていた断層モデル資料としては、日本海における大規模地震に関する調査検討会(2014)のF43[注釈 14][56]、日本海地震・津波プロジェクト(2015)のNT4[注釈 15][65]、石川県(2023)の津波浸水想定区域図における能登半島北方沖[66]などが存在していた。一方で、石川県(2023)の想定地震断層には含まれておらず[67]、地震調査委員会も一連の群発地震活動の評価にて能登半島北岸の活断層の存在を記述していた[68]。一方、この地震や2007年の新潟県中越沖地震を引き起こしたような沿岸の活断層については、陸上や沖合の活断層のように地形を手掛かりにしたり地面を掘削したりして調べることや、海溝型地震を引き起こす海底地形のように海底で超音波を発して調査することが難しかった。海底でもようやく地形を手掛かりにして調査を行うための技術が出てきたが[61]、長期評価は2017年に始まったばかりであった。九州地方の五島列島沖合から中国地方の北方の沖合に関してはこの地震が発生する前の2022年3月25日に長期評価の結果が公表されていた[69]。その後、この地震の震源域を含む近畿地方北方と北陸地方の沖合の活断層に関して長期評価が進められていたが、地震が発生した際には確率評価・地域評価はいずれも評価中であり、評価結果の公表は本地震の発生には間に合わなかった。そのため、地震調査研究推進本部は方針を転換し、確率評価・地域評価が評価中でも地震の可能性がある活断層が存在することが判明した段階で評価の完了を待たずに活断層に関係する情報を迅速に公表することとした[70]。今回の地震が発生したような日本海の東岸沿いではユーラシアプレートと北アメリカプレート[注釈 16]が隣り合っていることから、そこで起きる地震は長期評価において海溝型地震として取り扱われていたが、この地域には無数の断層がひしめき合っており、海溝はないことから、遠田はこのような取り扱いは現実の地形に見合っていないと指摘している[72]。また、F43断層の情報に関しては津波の予想にしか使われておらず、陸域での揺れの予想には使われていなかったことを遠田は指摘している[73]。  また、2012年に経済産業省資源エネルギー庁の原子力安全・保安院(現在の環境省原子力規制委員会)で行われた地震・津波に関する意見聴取会では、能登半島北部の4本の活断層が連動した場合、最大でMj8.1(Mw7.66))の巨大地震が発生する可能性があるという北陸電力の予測が示されていたが、地震調査研究推進本部による長期評価が終了していないことを理由に石川県の地域防災計画では1997年度に発表されていた「Mj7.0、死者7人、建物全壊120棟」などと、実際のこの地震の規模や実際に本地震で発生した被害と比べるとかなり過少な想定を維持していた[74]。2013年から2014年にかけても、政府の有識者検討会でF43を震源とするMj7.6の地震の発生が想定されており、これは実際に2024年1月1日に発生した本震の規模と同じであった[75]。しかし、当時石川県知事であった谷本正憲は熊本地震前の熊本県、北海道胆振東部地震前の道央地域などと同様、全国地震動予測地図[76]で能登半島を含む県内の大部分に関して30年以内に震度6弱以上の地震が起こる確率が0.1 %から3 %の範囲内であるとされていたことを根拠に「石川県は地震が少ない地域である」などとアピールして企業の誘致を行っており[77][注釈 17]、事前の対策を求める議論には発展していなかった[79]。2022年に馳浩が石川県知事に就任してから地域防災計画の改定が進み、新しい計画が2025年度以降に公表される予定であったが、その前にこの地震が発生することとなった[74]。富山県も企業立地ガイドのホームページで「台風・地震や津波などが非常に少なくリスク分散に最適です」などと紹介し、全国地震動予測地図で30年以内に(富山市で)震度6弱以上の揺れが起きる確率が5.2 %と太平洋沿岸より低いことを富山県の魅力として広報していた[80]。地震調査研究推進本部の平田直も海域活断層の評価が遅くなったことに関して後悔の念を示している他[75]、東京女子大学名誉教授の広瀬弘忠も自治体が国に依存せず自力で災害に対応できる能力を養うべきであったと表明した[74]。2007年の能登半島地震では住宅の倒壊による死者は出なかったが、石川県の災害危機管理アドバイザーを務めている神戸大学名誉教授の室崎益輝はこのことも予想の見直しを妨げたと指摘している[81]。また、東京新聞は、地震が発生する確率で色分けされた地震調査研究推進本部の全国地震動予測地図によって南海トラフ巨大地震や南関東直下地震(首都直下地震)ばかりが注目され、それ以外の地域では地震が起きないと誤解されていたことがこの地震に対する油断に繋がった可能性を指摘している[82]。地震学者でさえ、能登半島北部の活断層の存在を知らない者も少なくなかった[72]。 2月29日に行われた地震予知連絡会の第242回会合では、当初の計画である「火山と地震」から変更してこの地震について話し合われ[83]、この地震に関する研究結果などが報告されると共に、この地震を教訓に群発地震の際には規模の大きな地震が起きる危険性について具体的に周知すべきであるという意見が出された[84]。その一方で、例えば「F43断層が動いて大地震が発生する可能性がある」のように、具体的な断層の名前まで伝えて地震への警戒を呼び掛けるかどうかに関しては今後検討すべき課題であるとされた。2024年11月に行われる予定の地震予知連絡会の第245回会合では「阪神・淡路大震災から30年、能登半島地震から1年 ― 内陸地震予測の進展と課題 ―」と題して、再びこの地震に対しての検討が行われることが決まっている[57]。 流体の活動 今回の地震の原因に関して、地下にある流体も指摘されている。この流体に関して詳細は不明であり地下で直接気体や液体が観測されたわけではないが、能登半島近辺には火山が存在しないことと地殻変動の観測などからマグマではなく水であると指摘されている[85]。水は火山が存在しない場所でも急に上昇する可能性がある[86]。能登半島の地下300 km程度の深さに沈み込んでいる太平洋プレートを形成する鉱物には水分が多く含まれている。この鉱物は地下の高温・高圧により脱水反応を起こし、水を含まない鉱物と水とに分解される[87]。このようにして生成された大量の水が2020年11月以降、太平洋プレート内から徐々に染み出して次第に上昇し、29,000,000 m3(東京ドーム23個分)の水が地下16 km程度にまで到達した。このような現象が起こった原因としては、東北地方太平洋沖地震後に東西のプレートが押し合う力が弱くなったためであると考えられている[86]。この水は岩石の融点を下げてマグマの形成を助けるほどの量ではなかったものの[87]、能登半島周辺の活断層に流れ込んで断層を圧迫することで群発地震を引き起こし、さらに元々歪みが溜まっていた断層にまで水が達したことで今回のMj7.6の地震が発生したと推測されている[86]。つまり、能登半島の地下に特有の[87]水の層が断層を動かしやすくする潤滑油のような役割を担っているという意味である[86]。ただ、それまでの群発地震で水による歪みは解消されており、今回発生したのは水が少ない地域であったという異論もある。今回の地震後に流体がどうなったのか、活断層の歪みがどうなったのか等に関してはまだ不明な点が多い[88][89]。なお、同一の地盤内で小さな地震と大きな地震の起きる比率は決まっているため、群発地震により小規模の地震が非常に多くなったことは大地震が発生する確率も非常に高くなったことを意味していると遠田は述べている[90]。 また、このような仕組みにより、群発地震では地盤の隆起が発生するタイミングと地震が発生するタイミングが異なっており、地震の震源は時間が進むに連れて浅くなったことも明らかになっている[91]。しかし、流体により発生した歪みに相当する力のモーメント(トルク)は1.10×1018 N・m[注釈 18]と本震によって解消した歪みの200分の1でしかないことから、流体の作用だけによって今回の地震が発生したとは考えにくい[93]。 他の地震・火山への影響 この地震は規模が大きかったため、1月11日に行われた南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会の会合ではこの地震が南海トラフ沿いでの微小な地震や地殻変動に与えた影響が分析されたが、その結果、この地震により南海トラフ巨大地震の発生に結び付くような変化は確認できなかったとの判断が行われた[94]。京都大学防災研究所の西村卓也は、阪神大震災以降、2000年の鳥取県西部地震・16年の熊本地震など内陸性の大地震が相次いでいる西日本は南海トラフ巨大地震の約50年前から始まる地震の活動期に入っていると指摘した上で、能登半島地震自体は震源が南海トラフから非常に遠い上、フィリピン海プレートがユーラシアプレートに沈み込んでいるのが南から北の方向であることを考慮してもこの活動期と直接の関連はないとの見方を示した[95]。一方、この地震の津波の特徴であった、第1波がすぐに到達して長時間続き、最大波は遅れるといった点は南海トラフで発生する巨大地震とも共通していた[96]。なお、今回の地震による作業の遅れと、本地震から得た教訓を生かすことにより、2024年春に予定されていた南海トラフ巨大地震の防災計画見直しは延期されることが決定した[97]。 この地震の発生した1月1日から1月4日前後と、1月8日から1月11日にかけて、立山連峰・弥陀ヶ原火山の地獄谷南側で火山性地震が一時的に増加したが、弥陀ヶ原の想定火口域では地震活動や火山活動は活発になっておらず、その後は地獄谷南側の火山性地震も落ち着いている[98]。このような地震活動の増加に関しては、富山地方気象台では能登半島地震の影響かは断定できないと判断されている[99]。 過去の地震との比較 アメリカ地質調査所(USGS)によれば、この地震の震源の半径250 km以内では1900年以降本震の直前までにM6以上の地震が30回発生しており、そのうち3回は能登半島とその近辺で発生している(1993年の能登半島沖地震、2007年の能登半島地震、2023年の奥能登地震)。しかし、そもそも地震の多い日本にあって、震源周辺での地震発生回数は太平洋側と比べると少なかった[4]。 石川県能登地方を震源とする地震としては、このMj7.6という地震の規模は記録が残っている1885年(明治18年)以降では最大であり[注釈 19][19][101]、1995年の兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災を引き起こした地震)や2016年の熊本地震本震のMj7.3と比較しても約2.8倍の規模に相当した一方で、海溝型地震であり日本における観測史上最大規模の地震であった東北地方太平洋沖地震のMw9.0と比較すると約128分の1の規模に過ぎなかった[102][103]。活断層による地震としてはMj7.6は日本国内では過去100年間で最大規模であり[104]、内陸部を震源とする地震としては関東大震災を引き起こした1923年9月1日の関東地震以来の規模であった[105]。また、西南日本に限れば1946年12月21日の昭和南海地震以来の規模であり、西南日本の地殻内で発生した地震としては1891年10月28日の濃尾地震[注釈 20]以来の規模であった[23]。日本国内で震度を観測したすべての地震活動と比較しても、深発地震[注釈 21]を除いて、あるいは本州付近に被害をもたらした地震としては、2011年にMw9.0(Mj8.4)を記録した東北地方太平洋沖地震(東日本大震災を引き起こした地震)とそれに伴う余震[注釈 22]以来の規模となった[100][111]。能登半島での群発地震における一連の地震活動の中で最大であった2023年5月の奥能登地震のMj6.5と比較すると規模は40倍から50倍にもなった[111]。2020年以降2023年末までに起きた群発地震のエネルギーを全て合計した数値と比較しても、この地震によるエネルギーは約35倍、2007年の能登半島地震と比較すると約11倍になる[112]。  一方で、地震計による観測が始まる以前に発生した歴史地震、更には文献の残っていない時代に発生した先史地震を含め、2024年の地震の震源周辺の能登半島北部でこの地震と同じ程度の規模の地震がどの程度の頻度で発生してきたのかについては定かではない。能登半島においてこの地震より前にMj7以上の規模であった可能性のある大地震が発生したのは1729年の能登・佐渡地震(享保能登地震、Mj6.6 - 7.0)が最後であった[113]。能登・佐渡地震においても2024年の地震と同じ断層が動いたと考えられているが、この断層が動くのは1000年に一度ほどの頻度と考えられてきたことから、300年も経たずに再び大地震が起きたのは不可解という意見もあった[114]。他方で2024年の地震は能登・佐渡地震と比べても8倍から32倍の規模であり、震源断層の長さは7倍、重蔵神社などの例からも分かるように被害も佐渡島を除いてはるかに大きかった[113]。震源周辺の海成段丘による研究から、縄文海進がピークを迎えた紀元前4000年ごろ、ないしは能登半島近辺での海面上昇がピークを迎えた紀元前1500年ごろからこの地震の直前までの間に3回の大地震が発生していることが分かっており、頻度としては起点として前者を採用するなら2000年に一度程度、後者を採用するなら1000年に一度程度となっている。ただ、海面変動の影響を考慮する必要があるもののこれらの大地震による隆起の規模は2024年の地震によるものより小さいことから、宍倉はこの地震は能登半島で発生しうる地震としては最大級の地震であると話している[115]。石川県と富山県における津波堆積物のボーリング調査からは、紀元前500年ごろに今回とほぼ同じ地域で大津波が押し寄せた痕跡が見つかっており、今回と同じ震源域での大地震が発生した可能性がある他、これより規模は小さく別の地域で発生した地震の可能性が残るものの珠洲市では西暦紀元前後から300年ごろと9世紀から10世紀の合計で3回、富山湾沿岸では紀元前5900年から前5800年ごろと紀元前2700年から紀元前2500年ごろ、それに13世紀の合計で4回の津波堆積物が確認されている。堆積物自体は2015年に発見されていたが、この地震が発生するまではどのような地震による津波堆積物なのかは不明であった[116]。宍倉と岡村は隆起の痕跡を元に、複数のセグメントが連動することで発生するMj7を超える地震と単一のセグメントによって発生するMj7に満たない地震との両方がこの地域では発生しており、前者は1 m以上の隆起を引き起こしているのに対し、後者は隆起を引き起こしたとしても1 m未満であると指摘している[57]。 観測された揺れ各地の震度  石川県能登地方で最大震度7が観測されたほか、本州・四国のほぼ全域と九州・北海道の一部など、北海道釧路市黒金町(震度1)から鹿児島県鹿児島市桜島赤水新島(震度2)まで、長崎県と沖縄県を除く45都道府県で震度1以上の揺れが観測された[6]。全国にある4375か所[117]の震度観測点のうち、震度1以上を観測した観測点は約65 %の2829地点[注釈 23]にのぼり、2013年以降では最多となった[120]。 石川県輪島市・羽咋郡志賀町で震度7、七尾市・珠洲市・鳳珠郡(穴水町・能登町)で震度6強、鹿島郡中能登町(以上いずれも石川県)と新潟県長岡市で震度6弱をそれぞれ観測した[6]。日本国内で公式に震度7を観測した地震は2018年(平成30年)の北海道胆振東部地震以来で、累計で7回目であった[121][122]。石川県では初めて震度7を観測した[123][19]。同一の地震で複数の観測地点において震度7を観測したのは2016年4月16日の熊本地震本震以来2回目である[124]。震源より西側にある志賀町で震度7を観測した理由として、断層の滑りが震源域の西部で大きかったことが考えられている[125]。輪島市鳳至町や珠洲市三崎町では、50秒間にわたって震度5強以上に相当する揺れが続いた[5]。また富山県では震度観測が計測震度に移行し、震度5と6がそれぞれ弱と強に2分割された1996年以降初めて最大震度5強を観測した。これは2007年の能登半島地震で観測した震度5弱を上回っており、同県内で観測された震度としては1996年以降最大である[126]。震源から300 km程度離れた[100]東京都特別区部でも最大で震度3を観測した[6]。 また、愛知県名古屋市・大阪府大阪市で震度4、宮城県仙台市・岡山県岡山市で震度3、青森県青森市・広島県広島市・香川県高松市で震度2、北海道札幌市・熊本県熊本市で震度1[注釈 24]など、日本全国の主要な都市で震度1以上の揺れを観測した[6]。USGSによれば、韓国[注釈 25]慶尚南道昌原市鎮海区と中華民国(台湾)新北市中和区で改正メルカリ震度階II(気象庁震度階級で震度1程度)、韓国の慶尚北道慶州市・京畿道の烏山市・始興市と中国の河南省平頂山市でメルカリ震度階I(無感)の揺れを記録している[128]。  地震発生直後には震度に関する情報が入電していない観測地点が複数あり、気象庁は当初、観測された最大の震度を輪島市で6強、能登町で6弱であったと発表していた。その後、輪島市門前町走出で震度7(計測震度6.5、推計震度分布では震度6強と推定されていた)、能登町の松波で震度6強(計測震度6.2、推計震度分布でも震度6強と推定されていた)、同町の柳田で震度6弱(計測震度5.8、推計震度分布でも震度6弱と推定されていた)をそれぞれ観測していたことが、同月25日までに判明した[119]。これら3か所の震度計はいずれも石川県が管理していたものであった。慶應義塾大学SFC研究所上席所員の纐纈一起は輪島市での震度7が地震直後に判明しなかったことは失態であり、気象庁の管理する震度計のように非常用電源を設置するなどの対策が必要であると指摘している[63]。一方、気象庁長官の森は記者会見でこの一件を受けた対策に関する記者からの質問に対し、阪神・淡路大震災を契機に当時(平成の大合併前)の各市区町村に震度計が設置されており、2024年現在では1つの市区町村に震度計が複数設置されている場合が多いことから、震度が全く分からなくなるような市区町村が出てくることは考えにくいという見解を明らかにしている[129]。 防災科学技術研究所が1月27日に公表した面的推計震度の正式版によると、気象庁の公式な記録として震度7を観測した輪島市・志賀町のほか、七尾市、珠洲市、能登町、穴水町において、震度7相当の揺れが発生したと推定される地域がある。また、中能登町にも震度6強相当の揺れが発生したと推定される地域がある他、羽咋市、小松市、能美市、富山県氷見市、高岡市、富山市、射水市、上市町、舟橋村、新潟県上越市、妙高市、新潟市西区、佐渡市にも震度6弱相当の揺れが発生したと推定される地域がある[130]。気象庁が発表した推計震度分布でも、志賀町・輪島市の他に七尾市能登島の一部地域に震度7と推定される地域があり[注釈 26]、羽咋市・宝達志水町・氷見市・上越市に震度6弱と推定される地域がある[131][出典無効]。 揺れと被害の関係

強震観測網 (K-NET)の観測結果によれば、本地震で最大の地表加速度を観測したのは志賀町のK-NET富来観測点で、最大で2,828 Galの地表加速度を計測した[9]。気象庁によれば、同地点は2825.8ガルの地表加速度と計算されている[132]。その他にも能登半島北部の多くの観測点で最大加速度は1 G、最大速度は1 m/sを超え、2007年の能登半島地震や2023年の奥能登地震の際よりも大きかった[133]。 この地震で気象庁から震度7を観測したと発表された志賀町香能(K-NET富来、計測震度6.69)並びに輪島市門前町走出(輪島市役所門前総合支所、計測震度6.5)の他に、気象庁の地震情報で発表される地点ではないが、K-NET穴水(計測震度6.58)の観測点は震度7相当の激しい揺れを計測した。しかし、K-NET穴水周辺は木造建造物の全壊率が22.8%と被害が著しかったのに対し、K-NET富来周辺は0%(暫定)と被害が少なかった[注釈 27][135]。志賀町赤崎地区は被害の少なさから「奇跡の町」とも称された[136]。 京都大学防災研究所の研究グループは、このような差が生じたのはK-NET穴水では建造物への影響が大きい周期1 - 2秒の弾性加速度応答スペクトルが大きかったのに対し、K-NET富来では周期0.5秒以下の極短周期の弾性加速度応答スペクトルが卓越し加速度が大きかったものの、周期1-2秒の弾性加速度応答スペクトルが小さかったためであると非公式ではあるものの公表している[137]。このような周期が1秒から2秒の地震動は「キラーパルス」とも呼ばれ、木造住宅への被害が出やすいことが知られている[138]。一方、K-NET富来で観測されたような極短周期の地震動では墓石や灯篭が倒壊しやすいことが知られており、実際にK-NET富来の周辺では多くの墓石や灯篭に被害が確認された[139]。ギリシャ・クレタ工科大学のエヴァンゲリア・ガリーニはこのような非常に短い周期の地震動は通常M5.5以下の規模の地震で発生するものであり、M7.6の地震で発生したことには前例がほとんどなく、非常に驚くべきことであると指摘している[140]。なお、K-NET穴水は2007年能登半島地震の時[141]、やはり周期1-2秒の弾性加速度応答スペクトルが大きく、周辺の家屋の全壊率19%と大きな被害となっている。その後建て替えられたり、その時倒れずに残った家屋など、建物群としてはより耐震性が高くなっている状況下での今回の被害という点を考慮する必要があり、今回の状況は同様に周期1-2秒の弾性加速度応答スペクトルが大きかった1995年兵庫県南部地震時のJR山陽本線(JR神戸線)鷹取駅(兵庫県神戸市須磨区)周辺や、2016年熊本地震時の熊本県益城町並みの甚大な被害となったとしている[142]。 震度6強と発表された輪島市鳳至町(旧輪島測候所である金沢地方気象台輪島特別地域気象観測所に併設)、および輪島市河井町(K-NET輪島)の周辺も木造建物全壊率が30%前後と、震度7の志賀町香能よりもはるかに甚大な被害とされている[135]。これもK-NET輪島の周期1-2秒の弾性加速度応答スペクトルがK-NET富来(志賀町香能)より大きいからとしている[137][142]。遠田は、志賀町で震動の周期が短くなった理由として、輪島市や珠洲市より地盤が固かったことを挙げている[143]。株式会社Be-doが実施した常時微動(地震がない場合でも常に発生しているわずかな地面の震動)の調査結果によれば、地震による地盤の揺れやすさを示す表層地盤増幅率は内灘町西荒屋での2.29、輪島市門前町道下での1.24、志賀町富来での1.69などに対し、志賀町赤崎では富来の6割に満たない0.98と非常に低く、防災科学技術研究所の地震ハザードステーションによる5段階評価では最も揺れにくいことを示すランクAであり、このような違いから被害状況に相違が生まれたと推定されている。地震の卓越周期も赤崎では0.294秒となり以上の4地点で最も短かった。地盤が固いほど速く伝わるS波を利用した研究では、S波の速さが300 m/sに達する深度は西荒屋での65 m以上、富来では約22.5 m、道下では14 mであったのに対し赤崎ではわずか2.5 mであり、他の3地点で確認できた逆転層(深くなるほどS波の伝わる速さが遅くなる層)も確認できなかった[136]。一方、輪島市中心部で同じ方法で調査を行った結果では、被害が大きかった河井町で表層地盤増幅率が2.68と地震ハザードステーションによる評価で最も揺れやすいことを示すランクEであった他、地震の卓越周期は0.84秒と長く、S波の速さが100 m/sに達する深度が10 m前後、300 m/sに達する深度が50 mと非常に深かかったことから、地盤が軟弱であり揺れやすいだけでなく液状化も起こりやすい場所であったと推論された。なお、河井町での測定結果を建築基準法に当てはめた場合、最も軟弱な地盤として位置づけられている第三種地盤、すなわち壁の厚さを通常の1.5倍(第三紀層などの堅牢な地盤の地域と比べると2倍)にして建設しなければならない地域の地盤に相当する。擁壁の倒壊などが発生した山間部の輪島市堀町においても表層地盤増幅率が1.56、卓越周期が0.53秒、S波の速さが300 m/sに達する深度が25 mと山間部としては軟弱な地盤であった。これらの地域では地震ハザードステーションのハザードマップに掲載されていた表層地盤増幅率と比べると実測値が1.5倍以上大きくなっていたことから、実測によって地盤の固さを調べることは不可欠であると判断された[144]。 また、この地震の揺れに関してガリーニは、珠洲市内の震央に極めて近い地域ではまず初めに0.35 Gから0.45 G程度の加速度は比較的弱いもののごく近くから伝わってくる揺れが到来し、その約10秒後に震央の5 kmから50 km程度南西にある最も断層が強く破壊された地域からの加速度が0.76 Gから0.86 Gの激しい揺れが伝わり、さらに最初の揺れから約35秒後に震央から北東に約50 km離れた最も深い断層からのそれほど激しくはない揺れと震央から南西に約70 km離れた非常に浅い断層からの揺れが伝わったことで60秒以上の非常に長い時間にわたり揺れが続いた、というようにして3つの揺れに分けることができるものの、震央から南西に30 kmから35 km離れた輪島市中心部になるとこの3つの揺れは見かけ上ではほとんど区別できなくなり、揺れの大半は震央の南西から来た成分になったと指摘している[140]。

長周期地震動長周期地震動について、最大の階級4を石川県能登(七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、能登町)で観測した。階級4を観測するのは、2013年の観測情報提供開始以来、2022年3月の福島県沖地震に続いて6回目[145]。また、階級1以上の長周期地震動は青森県から徳島県・島根県までの広い範囲で観測されている[146]。東京都と兵庫県など10の県では、緊急地震速報で予想された長周期地震動階級より実際に観測された長周期地震動階級の方が大きかった[147]。

緊急地震速報 この地震においては16時10分10.0秒[注釈 28]の地震波の検知から6.0秒後の第1報で石川県能登地方で震度5弱から5強程度の揺れを観測すると予測され、緊急地震速報(警報)が発表された。検知から33.1秒後の第20報[注釈 29]と57.1秒後の第30報[注釈 29]においても警報が発表され、第30報においては警報の発表範囲は石川県、富山県、新潟県、長野県、福井県、岐阜県、福島県、群馬県、埼玉県、栃木県、茨城県、山形県、千葉県、兵庫県、滋賀県、愛知県、三重県、宮城県、奈良県の19県、最終第46報(検知248.5秒後)での予報の発表範囲はこれに東京都、京都府、大阪府、香川県、鳥取県、神奈川県、山梨県、秋田県、島根県、青森県、和歌山県、徳島県、高知県を加えた合計32都府県に拡大した[150]。震源から半径20 kmから30 km程度の範囲では緊急地震速報の発表が主要動の到達に間に合わなかったが、それでも揺れ始めて間もない段階で速報が届いているため揺れに対する心構えとしてはある程度役に立ったことが期待できると京都大学防災研究所の山田真澄は述べている[151]。なお、この地震の緊急地震速報の猶予時間は本震に先立つ16時10分9.5秒に発生した地震を起点として計算されている[150]。 前震・余震・誘発地震2024年1月1日から6月3日にかけて発生した最大震度5弱以上の地震の一覧を以下に示す。本震以外の地震(前震・余震)の詳細は能登群発地震を参照。

このほか、2024年11月26日22時47分に本震の震源域の更に西側にあたる石川県西方沖を震源とするMj6.6の地震が発生し、気象庁は令和6年能登半島地震の一連の地震活動としているが[14]、東京大学地震研究所の佐竹健治は大きく見れば1月1日の地震の余震と考えられるものの震源が異なり更に西側の別の断層であるとし[15]、直接の余震ではない(誘発地震)ことを指摘している。 地殻変動国土地理院による調査 衛星測位システム (GNSS)を用いた観測によると、この地震に伴い輪島観測点で西南西方向に1.2 mの変動、上下方向では1.1 mの隆起(いずれも暫定値、基準点は島根県浜田市三隅)が確認されるなど、大きな地殻変動が観測された。水平方向の地殻変動に関してはおおむね西成分が強かったが、珠洲市北部では北成分が強かった。また、「だいち2号」[注釈 30]による観測データの解析によると、輪島市西部で最大約4 mの隆起および約2 mの西方向への変動、珠洲市北部で最大約2 mの隆起および約3 mの西向きの変動(いずれも暫定値)が観測された[153]。約4 mの隆起は、関東地震(1923年、関東大震災を引き起こした地震)や熊本地震(2016年)で発生した約2 mの上下動と比べても大きなものであった。近代的な地震観測を開始した以降に地震により発生した垂直変位でこれより大きなものとしては、1891年10月28日の濃尾地震で断層のずれにより観測された最大で6 m前後の垂直変位が挙げられるのみであり[154]、各地に地震計が設置され地震学の観測情報を収集しやすくなった20世紀以降では最大の垂直変位であった[155]。遠田は日本列島でこのような隆起が発生するのは数百年に一度の頻度であり、前回にこの地震で発生したのと同等以上の隆起が日本国内で発生したのは断層のずれそのものに伴う垂直変位を除けば1703年の元禄関東地震において房総半島で発生した約6 mの隆起であったと述べている[156]。このような大規模な変動が発生したのは、すべり分布モデルの分析から、震央の北東側で最大10 m前後にも及ぶすべり量が発生したことが原因であると考えられている[57]。 国土地理院は1月5日から、大きな地殻変動に伴い地理座標や標高が大きく変化した群馬県・新潟県・富山県・石川県・長野県の電子基準点60か所、三角点4,349か所、水準点157か所の測量成果の公表を停止した。その後、2月に入って徐々に地震後の新たな測量結果が公表されるようになり、2月29日時点では石川県内の舳倉島、富来、能登島など11か所を除く全ての基準点で新たな測量結果が公表されている[157]。舳倉島でも南東に0.3 m程度の変動が起きた他、関東地方や中部地方の広範囲で北から北西向きの変動が観測されている[158]。その後の余効変動としては、1月2日の測定結果と2月22日から24日の測定結果を比較して水平方向では西から北西の方向に能都で2.6 cm、珠洲と入善で2.1 cm、穴水で2.0 cm、糸魚川で1.9 cm、輪島で1.8 cmの変動が、鉛直方向では輪島で4.0 cm、珠洲狼煙で3.7 cm、穴水で2.1 cmなどの地盤沈下と入善で1.6 cm、糸魚川で1.4 cm、富来で0.1 cmなどの隆起が観測されている[159]。このパターンは、能登半島北部の沈降と震源域南西部の一部における南東向きの水平変位を除いては本震によって発生したものとよく似ている。このような余効変動が起きたことについては、余効すべり分布モデルと粘性漢和モデルのどちらで計算しても実際に起きた現象をほぼ説明できるとの結果が得られている[57]。国土地理院地理地殻活動総括研究官の矢来博司は、3月8日の記者会見で沈降が起きた場所でもその大きさは地震による隆起と比べてはるかに小さい上今後沈降は収束していくと予測されるため、沈降が港湾などの復旧作業に影響を及ぼすことは考えられないとの認識を示している[160]。 能登半島西海岸で大きな隆起が発生した原因として、宍倉は地震による横ずれ運動に伴い断層が屈曲した部分に強い力が働いたことを指摘しており、海成段丘に記録されている過去の隆起も今回の地震と似たものであったことから、同一の活断層が何度も動いている可能性があると述べている[115]。この地殻変動自体は3000年分から4000年分の隆起に相当する大きさであった[161]。なお、このような地形の上下変動が地震に伴う海面変動に伴い生じている可能性については、本震翌日までに潮位が天文学的に計算された潮位から上下10 cm以内の水準に戻っていることにより排除される[162]。 東京大学地震研究所による調査1月2日に東京大学地震研究所が行った現地調査でも輪島市西部沿岸で顕著な隆起が実測された。五十洲漁港で約4.1 m、鹿磯漁港では約3.9 mの隆起が推定されるなど、鹿磯漁港の南北約4 kmの範囲で3 m以上の隆起が確認されたほか、鹿磯漁港東の砂浜海岸では海岸線が海側に約250 m移動した。また、同調査では志賀町赤崎漁港で約0.25 mの隆起が推定された(速報値)[51]。地震の発生時に釣りを行っていた現地住民の証言によれば、この隆起は地震と同時に発生しており、隆起が著しかった港湾には津波は遡上しなかった[51]。輪島市の竜ヶ崎周辺にある塩水プールもすべて陸地となった[51]。 1月27日に東大地震研が行った調査では、珠洲市若山町の若山川流域において東西2 km、高さ2 mに及ぶ崖が確認されており、地震を引き起こした断層が地表に出現したものであると考えられている[51]。ただし遠田は、地上に出現した断層とされる断崖は表層地盤が地表を押し上げて隆起したものであり実際には断層ではないと主張している[106]。 日本地理学会による調査 日本地理学会が国土地理院およびアクセルスペースの航空写真・人工衛星写真をもとに、能登半島の沿岸全体の総延長約300 kmの海岸線に対して行った調査で、1月8日時点で石川県志賀町から珠洲市に至る能登半島北部の海岸線の合わせて90 kmの区間において、海岸線が沖に向かって前進したことが確認された。調査範囲内における陸化面積は約4.4 km2であり、前進量の最大値は輪島市門前町黒島町付近で240 mであった[163]。また、隆起が発生した場所の南端は東海岸では珠洲市狼煙町の禄剛崎から南に約5 kmの地点で、西海岸では輪島市門前町深見の猿山岬から南に約22 kmの地点であり、西海岸の方がより南方まで隆起した他、海岸段丘の分析から推定できる約13万年前の最終間氷期(エーミアン間氷期)と約1万年前の後氷期における地殻変動とも符合している。その一方で、穴水町には地震後に沈降が発生した可能性のある地点も見つかった[164]。能登島でもおよそ30 cmの地盤沈下が発生している他、穴水町中心部では2.6 cm、能登町宇出津地区では0.7 cmしか隆起していない。断層がずれた量の違いがあったために輪島市の中心部でも隆起の総量は少なく、今回の地震による隆起には「北西高、南東低」の傾向が明瞭である。遠田は、今回と同様な「北西高、南東低」の隆起を繰り返して、北西側に高地が多く南東側に低地が多い現在の能登半島の地形が形成されたと推定している[156]。 産経新聞社による分析によれば、輪島市で最も小さな地区であった黒島町の面積は地震前の0.88 km2から1.14 km2へと約30 %、東京ドーム5.5個分の増加となった[165]。なお、増えた陸地については民法239条2の「所有者のない不動産は、国庫に帰属する」との規定により、国有財産となる[166]。一方、2023年10月1日時点の国土地理院の全国都道府県市区町村別面積調[167]によれば、石川県の面積は4186.20 km2、福井県の面積は4190.54 km2でその差は4.34 km2であり、石川県の面積が4.4 km2増加したという調査結果を受け入れれば、石川県の面積が福井県の面積をわずかに上回ったことになる[168]。しかし、海岸線は浸食を受けて地震前の状態に戻ろうとする作用が働く上、全国都道府県市区町村別面積調は満潮時の面積を基準に行うため、単純には比較できず[168]、地形図などの更新も安定するかを見極めてからの作業となる[166]。実際に地震で隆起した箇所の中にはマントルのような地下深くでの流動による影響で5 cm程度地盤が沈降している部分も確認されているが、全体で確認されているわけではないことから地震前の状態に戻ることは考えにくい[169]。 東北大学災害科学国際研究所による調査東北⼤学災害科学国際研究所ではだいち2号による衛星データを用い、合成開口レーダー (SAR)の干渉を利用して調査を実施した[170]。干渉解析では地殻変動が非常に大きかったり、土砂崩れや液状化現象によって地盤が変化していたり、積雪があったりする地域では干渉が起こらずに地殻変動の解析が行えないものの、行えた範囲内では解析された地殻変動の大きさは国土地理院が発表したものと概ね一致し、能登半島北西部を中心に小規模な断層が地表に露出したと思われる箇所も確認された。 白鳳丸による調査海洋研究開発機構 (JAMSTEC)は、学術研究船「白鳳丸」を利用し、大学などの研究機関とも連携して1月16日から1月26日[171]、2月19日から3月1日[172]、3月4日から3月16日[173]の3回にわたり、観測機器を設置するなどして地震を引き起こした断層、揺れや津波のメカニズムなどの研究に役立てるためにこの地震の震源域付近で調査航海を実施した。その結果、3月11日朝に輪島市の北西9 kmの沖合の水深約85 mの地点でこの地震に伴い動いた断層に起因するものであると考えられる海底の崖が2か所に発見されたほか、それまでの調査で能登半島北東部の沖合に幅1.2 kmほどの断層帯(複数の断層が集中したもの)が発見されている[174]。中央大学教授の有川太郎は能登半島北部でも海底地すべりが発生し、津波が発生した要因になった可能性があると指摘した[175]。また、海底調査の結果によりこの地震を引き起こした断層の真上に重なる猿山沖セグメント、珠洲沖セグメント自体にもそれぞれ4 m前後、3 m前後の隆起が確認されている[59]。調査に参加した東京大学大気海洋研究所の朴進午は、得られたデータの量は想定を超えるものであり、冬季に日本海での調査でこれだけの情報が得られたのは驚くべきことであったと述べている[176]。 温泉への影響鳥取大学が行っている観測によれば、この地震により鳥取県内でも地盤の亀裂が拡大しそこに地下深くの熱水が流入したことから、鳥取県岩美町の岩井温泉で地震直後に水温が0.56 ℃上昇し、2000年に観測を開始して以降東北地方太平洋沖地震と熊本地震に次いで3番目に大きい上昇となった他、鳥取市の鳥取温泉でも水位が30 cm前後上昇した[177]。 津波この地震は内陸性地震ではあったものの、1927年の北丹後地震などと同様に震源域が海側まで広がっていたために津波が発生した[178]。 日本津波に関する情報 大津波警報 Major Tsunami Warning 津波警報 Tsunami Warning 津波注意報 Tsunami Advisory 津波予報(若干の海面変動) Tsunami Forcast (Slight sea level changes) 気象庁は16時12分、新潟県上中下越、佐渡島、富山県、石川県能登、石川県加賀の各津波予報区に津波警報を、北海道日本海沿岸南部、青森県日本海沿岸、秋田県、山形県、福井県、京都府、兵庫県北部、鳥取県、島根県出雲・石見、隠岐、山口県日本海沿岸の各津波予報区に津波注意報を、北海道太平洋沿岸中部、北海道太平洋沿岸西部、北海道日本海沿岸北部、オホーツク海沿岸、青森県太平洋沿岸、陸奥湾、福岡県日本海沿岸、佐賀県北部、長崎県西方、壱岐・対馬の津波予報区にも津波予報(若干の海面変動)をそれぞれ発表した[179]。その後16時22分、石川県能登に発表されていた津波警報が大津波警報に[180]、山形県、福井県、兵庫県北部に発表されていた津波注意報が津波警報に、北海道太平洋沿岸西部、北海道日本海沿岸北部、福岡県日本海沿岸、佐賀県北部、壱岐・対馬に発表されていた津波予報(若干の海面変動)が津波注意報にそれぞれ切り替えられた[181]。大津波警報[注釈 31]の発表は、2011年(平成23年)3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震(東日本大震災を引き起こした超巨大地震)以来であり[19][185]、1953年(昭和28年)の房総沖地震の際に初めて発令されて以来全国で通算6回目であった[186]。また大津波警報が気象業務法に基づく特別警報として位置づけられるようになった2013年8月30日以降では初の発令事例であり[187]、日本海側での大津波警報[注釈 31]の発令事例としては1983年の日本海中部地震、1993年の北海道南西沖地震に次ぐ3回目であった[188]。 その後、20時30分に石川県能登に出ていた大津波警報は津波警報に切り替えられた[189]。2日1時15分に津波警報は全て津波注意報に切り替えられた[190]。2日2時30分、福岡県日本海沿岸と佐賀県北部に発表されていた津波注意報が解除され、津波予報(若干の海面変動)に切り替えられた[191]。2日7時30分、山口県日本海沿岸と島根県の隠岐に発表されていた津波注意報は解除され、津波予報(若干の海面変動)に切り替えられた[192]。2日10時00分、それまで発表されていた全ての津波注意報が解除され、津波予報(若干の海面変動)に切り替えられた。ただし、津波注意報の解除後1日程度は海に入っての作業等に十分注意するよう呼びかけられた[193][194]。 津波警報が発表された兵庫県北部では委託事業者の設定ミスにより「ひょうご防災ネット」への登録者に対し本来送信されるべき津波警報の自動通知が送信されておらず、津波到達が予想された17時の2分前、16時58分になってようやく手動で津波警報の通知が送信される事態となった。兵庫県は委託事業者に対しマニュアルの改定などの対策を行うよう要求した[195]。また、秋田県にかほ市では津波注意報の発表を受けて沿岸部に避難指示を発令したにもかかわらず、2021年に情報自体が廃止となっている「避難勧告」を発令したと防災行政無線で誤って放送した誤報事件があった[196]。この他、津波注意報が発令されたものの津波警報は発令されなかった鳥取県や島根県では、迅速な情報伝達の観点から全国瞬時警報システム(Jアラート)で受けた情報と連動してサイレンを流した自治体と、防潮堤で防げる程度の高さしか予測されていない津波注意報を津波警報と区別すれば不安を煽らずに済む[注釈 32]ためにサイレンは流さず手動での放送や戸別受信機での告知に留めた自治体の両方があるなど対応が分かれた。このため、近隣の自治体との対応の検討が必要との意見が出た[199]。 気象庁により観測された津波

気象庁の観測によると、石川県の金沢で80 cm、山形県の酒田で0.8 mの津波が観測された[注釈 7][11]。当初の発表では、石川県輪島市の輪島港で最大1.2 m以上の津波が観測された[200]とされていたが、その後、記録された波形が津波を示すものではなく、機器の故障または隆起を原因とするものである[201]可能性があるとして、欠測扱いとなった[202][11]。輪島港観測点では、16時21分の1.2 mの観測以降入電がなく、珠洲市にある津波観測計のデータも、地震以降入らなくなった[203]。その後、珠洲市の珠洲市長橋観測点では、地震後の国土地理院による空中写真により、観測地点の周辺一帯で地盤隆起によるとみられる海底の露出が確認され、観測が不可能な状態であると判明した[204]。気象庁と国土交通省港湾局は、輪島港に代替観測点を設置し、8日正午から津波観測を再開した[205]。気象庁長官の森は、どのような場合でも故障しない観測設備は有り得ないが、津波の観測施設は一つの津波予報区に最低1か所は設置されている上、一部の観測施設で観測が行えなくなった場合でも周囲の稼働している観測施設から得た情報を元に判断が行えることから、この地震において一部の潮位計が使用できない状態になったことが津波警報から津波注意報への切り替えないし津波注意報の解除に影響を与えたことは考えられないとの見解を示している[129]。その一方で東京大学教授の佐竹健治は、このような状況で不十分な情報を元に津波警報を解除するのは危険であると指摘している[206]。

津波の現地調査・写真調査 気象庁機動調査班(JMA-MOT)による現地調査結果によると、津波が斜面を駆け上がった高さ(遡上高)は、新潟県上越市船見公園で5.8 mあった[注釈 8]。また建物に残された津波の痕跡(痕跡高)は石川県能登町白丸で4.7 mが確認された。なお、地震発生後に欠測となった輪島港および珠洲市長橋の観測点付近では、津波による浸水の痕跡は認められなかった[209]。また東京大学地震研究所の現地調査によると、志賀町の赤崎漁港から安部屋漁港にかけて津波の痕跡が確認され、このうち赤崎漁港では遡上高がおよそ4.2 mまで達していたことが推定された[51][210]。能登半島に過去400年の間に押し寄せた最大級の津波は1833年の庄内沖地震で押し寄せた高さ5 m台の津波であり、2024年の地震による能登半島での津波は庄内沖地震以来の高さであると推定されている[139]。 国土地理院が撮影した空中写真の日本地理学会による判読結果によると、津波による浸水範囲は約190 haに及んでいた[211]。この浸水範囲は、事前に石川県が公表していた津波の浸水想定の範囲内にほぼ収まった[212]。特に能登半島の東側にあたる珠洲市南部から能登町東部で家屋の流失・損壊が起きるなど内陸への浸水が集中し、輪島市舳倉島南部や志賀町の一部、能登町南部、穴水町、七尾市能登島でも浸水が見られた[211]。陸上で津波が到達した標高は、輪島市の舳倉島や志賀町の赤崎漁港で5mを超えたとみられる[211]。能登町白丸や珠洲市宝立町鵜飼では、住宅の流失や損壊が見られた[213][214]。珠洲市では飯田海脚の効果により能登半島の西方から回り込んで来た津波が大きな被害をもたらした[注釈 34]ことが分かっている[187]。増田らによるコンピュータシミュレーションの結果でこのような状況を再現できているのはケース2のみである[207]。富山湾では沿岸で津波が何度も反射してエネルギーを増幅させており、志賀町や金沢市方面へは第1波として能登半島西方の震源域からの津波が到達した後に第2波として能登半島東方から回り込んで来た津波が到達したことが分かっている[187]。この地震による津波で第1波が最も高かった観測点は柏崎のみであった。一方、佐渡島では津波が水深の深い富山トラフを通って行ったため、津波が震源に近い飯田港より速く到達した[207]。この地震による津波の特徴として、地震発生から短時間で津波が到達したことの他に、津波の屈折のために[139]高さが最大となった津波が第1波から遅れたこと、長時間継続したこと、事前にF43で予測されていた津波ほどの高さにはならなかったことも挙げられる[215]。京都大学防災研究所では、珠洲市の寺家・粟津地区、飯田地区、鵜飼地区、春日野地区で津波による大きな被害が発生し、特に鵜飼地区、春日野地区では地区全体が浸水して浸水が長時間継続したと考えられるほか、粟津地区では浸水時間は比較的短かかったものの複数の波の痕跡が見られたとしている。また、能登町の布浦地区・松波地区でも津波による小規模な被害があったと分析している。輪島市門前町では赤崎地区から西浦地区にかけて津波による小規模な被害が見られたほか、琴ヶ浜にも津波の痕跡が確認されたものの、津波により大きな被害を受けた地域はなかったと結論付けている。赤崎地区や西浦地区で津波の遡上高が高かったにもかかわらず津波による被害が少なかった理由に関しては、家屋が比較的標高の高い場所に建てられていたことが指摘されている[216]。 一方、能登半島の北岸では津波による浸水が認められなかった。津波は地震が発生してから1分後に沿岸に到達したものの、隆起は断層のずれと同時に発生したため、地震発生から40秒以内、つまり津波が到達する前に隆起は終了していた[217]。このため、隆起によって新たに陸地となった場所が自然の防波堤のような役割を果たし浸水が起きなかった可能性がある[211]。それ以外の多くの観測点で津波の高さが予想より低くなった理由としては、当初能登半島直下の断層ではなく海底の活断層が動いたと考えられていたために海底の地殻変動が過大に見積もられていたためであるとの見方も示されている[218]。気象庁長官の森は、このような地盤の隆起による陸地への津波の到達に対する影響を地震発生直後に速やかに予測したり把握したりし、その結果に基づいて津波に関する情報の発表の仕方を変えるようなことは2024年時点の技術では極めて難しいと述べており、津波警報が発表された場合は直ちに避難することが重要であるとの見解を示している[129]。当然ながら、七尾市や穴水町のように地震により地盤の沈降が見られた地域では(七尾湾の複雑な地形により津波が弱まることを考慮しても)地殻変動により津波の危険性は上昇していたことに留意すべきである[212]。京都大学防災研究所による分析では隆起したため津波の痕跡は見られたものの津波による被害はなかった場所として、珠洲市の蛸島・鉢ヶ崎・川浦・折戸・木ノ浦の各地区、隆起により津波の痕跡自体が見られなかった地域として輪島市門前町の琴ヶ浜より北の地域、同町の西海地区、それに志賀町を挙げている[216]。 新潟県上越市の関川河口付近では付近の水深が浅いことと岬で津波が反射したことが重なったために津波が局所的に高くなり、関川と支流の保倉川が合流する付近で川沿いの住宅15棟が浸水した[208]。津波は関川を逆流し、河口から5km付近まで押し寄せたとみられる[219]。一方、新潟県内では柏崎市、佐渡市、新潟市、粟島浦村の4か所にしか気象庁の観測情報で発表される津波の観測所がなく、その中で今回の地震により観測された最大の津波の高さは柏崎市での37 cmであり、現地調査で推定された県内での最高の津波の高さである5.8 mと比べると10分の1にも満たなかったことから、同県の知事である花角英世は津波の観測計の増設を気象庁に対し必要に応じて要望する方針である[220]。

津波に関するコンピュータシミュレーションこの地震による津波について行われた増田らによるコンピュータシミュレーションでは、F43だけが動きMw7.57の地震が発生したと想定したケース1、F43とF42が一斉に動いてMw7.66の地震が発生したと想定したケース2、国土地理院による調査結果を元にMw7.49の地震が発生したと想定したケース3の3通りのケースについて計算が行われた。F43を中心にF42も加わって津波が発生したと考えると佐渡島や新潟県上越地方での観測結果と整合性が見られた。その一方で、シミュレーションの結果では柏崎における津波の高さは最も低いケース3でも89.4 cm、最も高いケース2では227.1 cmに達していることから、柏崎で観測された津波の高さはいずれの観測値を元にしたコンピュータシミュレーションから考えても低すぎると指摘されている。また、シミュレーションにおいて津波が到達したと計算された時刻は、実際に津波の第1波が観測された時刻よりほとんどの観測地点で1分から4分早かった[207]。 津波堆積物2024年1月22日に金沢大学のロバート・ジェンキンズらの研究グループが珠洲市と九十九湾の沖合でスクーバダイビングによって海底の堆積物のコアを調査した結果では、調査を行った5か所全てでこの地震による堆積物が確認されており、その厚さは珠洲市の水深約7.5 mの地点で約1 cmに達した。堆積物の一番上の層は粘土質の泥であったが、九十九湾では最大で直径50 cmにもなる岩が見られた他、周囲からの比高が約1 mになる砂堆が形成されていた。これは堆積物が運搬され再び堆積したものであると考えられる。また、珠洲市の沖合では堆積物の一番上の層が赤褐色になっており、これは地震発生から調査前までに陸地で土砂崩れが発生した場所から流出した泥であると考えられている[221]。2月の調査ではこの赤褐色の層は波による浸食により若干薄くなっているのが確認されたが、元に戻ることは当面見込めないと判断された[222]。 気象庁以外における津波の観測北陸電力は2日夜、志賀原発内の機器の冷却に使う海水を取り込む取水口付近に設置した水位計において、1日17時45分から18時までの間におよそ3 mの水位の上昇を観測していたことを発表した[223]。ただし、水位計は海面ではなく敷地内に取り込んだ海水の水槽の水位を計測しているため、上昇した水位値が直接津波の高さに対応するものではない[224]。そのため、このデータを使って原発西側の海の水位変動を解析した結果、地震発生から約1時間半後に約3 mの津波が到達していたことが分かったと9日、発表した[225]。 津波の到達時間今村文彦らによる分析によれば、珠洲市には地震発生から1分以内に津波が到達していたと推測される[226]。地震発生当時、珠洲市役所近くにいた北國新聞珠洲支局記者の谷屋洸陽によれば、揺れが少し収まってきたころには海から瞬く間に波が近づいてきており、後に海岸から約100 m地点まで津波が押し寄せてきたという[227]。 富山市の検潮所では、地震発生3分後の16時13分に津波が到達しており、地震を起こした断層からの津波としての予想より早く到達している[228]。富山に最初に到達した津波は47.5 cmの引き波であり、最初に引き波が観測された地点は富山が唯一であった[207]。今村文彦らの研究グループは、地震の揺れによって富山湾で海底地滑りが発生し、富山湾での津波を引き起こした可能性があると指摘している[228]。2010年と2024年に調査した海底地形の比較では、富山市の沖合約4 kmで海底の斜面が高さ40 m前後、幅80 m前後、長さ500 m前後の規模で崩れていることが確認され、この津波に関係した可能性がある[229]。同じような海底地滑りは2月2日から2月8日にかけて海上保安庁が行った調査で能登半島の東方約30 kmの沖合でも深さ約50 m、幅約1.1 km、全長約1.6 kmにわたって発見されており、2023年5月に同じ場所を調査した際には地滑りはなかったことからこの地震で発生し、津波をもたらしたと推定されている[230]。さらに2月27日から28日にかけての海上保安庁の調査では南北3.5 km前後、東西1 km前後、深さ40 m前後にわたる斜面崩落が確認されている[231]。 このように地震が発生してから非常に短い時間で到達する津波は「即時津波」と呼ばれ、日本海側で発生した地震では日本海中部地震の地震発生から8分、北海道南西沖地震の地震発生から最短3分などの例があったが、この地震による津波はそれらよりさらに短い時間で津波が到達したことになる。ただし、能登半島地震の場合、陸を駆け上がったり、防潮堤を超えたりするほどの高さの津波となったのは地震発生から約20分後であったことから、避難への時間的余裕はあったと考えられている[232][233]。また、東北地方太平洋沖地震による津波と比べると波の周期は短かったため、最初に海岸に達した際の砂浜の侵食は著しかったものの、それによって津波のエネルギーはある程度奪われて陸地に入っていたことが、東北地方太平洋沖地震の際とは異なり津波によって破壊される家屋が比較的少なかったことの原因であったと考えられる[234]。 なお、国土交通省の閉回路テレビによる調査からは、津波のパワースペクトル密度関数 (PSD)富山県入善町横山と同県南砺市田中ではいずれも16時10分から16時25分にかけて4回のピークを示しており、富山県北東部において共通する津波のパワースペクトルを示している可能性がある。横山では16時16分33秒に、田中では16時17分23秒に最高のピークを迎えているほか、いずれも16時24分45秒にもピークがあり、他の地点とは異なる傾向を示している。同県黒部市越湖では16時14分32秒と16時19分50秒の2回、富山市では16時14分55秒の1回ピークを迎えている。越湖や富山市下飯野では地震の前からノイズが確認されていることから、明確に津波によるものを分離するのは難しい可能性がある[235]。 津波からの避難NTTドコモによるモバイル空間統計の結果では、珠洲市・輪島市・能登町・穴水町の全てで地震発生後の17時台には地震発生前の15時台に比べて内陸部では滞在人口が多く、沿岸部では滞在人口が少なくなった。中でも津波による浸水が想定されていた地域では人口が少なくなる傾向が顕著であり、浸水の深さが1 m以上に達すると想定されていた地域ではこの傾向はさらに顕著であった[236]。標高が10 m以下の地域の滞在人口は地震直後に急激に減少し標高10 m以上の地域の滞在人口は急激に増加したことから、大津波警報に高台への避難を促す効果があったことが示唆されたが、地震に伴う基地局の被害の影響も含まれていることが否定できず、注意が必要である。また、1月3日以降は大津波警報・津波警報・津波注意報の解除に伴う帰宅や低地の避難所への移動を示唆するデータもある[237]。 さらに、ソフトバンクによる同様の統計の結果からは、本震が発生した5分後にはすでに珠洲市の飯田地区、直地区などで避難場所となっている石川県立飯田高等学校、珠洲市立飯田小学校、珠洲市立緑丘中学校などの高台への人流が活発になっており、声掛けなどを通じて迅速に避難した者が多かったと考えられている[238]。避難にかかった時間は東北地方太平洋沖地震時のおよそ半分であり、自治体別では、本震の直後に浸水が想定される区域内に滞在していた合計104人のうち、本震から6分後には珠洲市で、本震から7分後には能登町で避難を開始した者の割合が50 %を超えており、その割合は本震から10分後に能登町で、本震から11分後には能登町で80 %を超えた他、避難者の所在地の標高の平均値は珠洲市では本震20分後に21 m、能登町では本震5分後に17 mとなった[239]。大津波警報の発表は本震から12分後であったので、それより前に大半の者は避難を開始していたことを意味する。 また、2023年に日本海中部地震から40周年、北海道南西沖地震から30周年を迎えたのに合わせた啓発活動が広く行われており[232]、2022年、2023年の地震を受けて防災意識が高まっていたことも避難に繋がったと指摘されている[240]。中には、16時6分の前震の時点で津波の危険性を察知し、高台への避難を開始していた住民もいた[139]。津波の現地調査を行った有田守准は、東北地方太平洋沖地震の後に行った聞き取り調査の際には多くの人が津波の襲来時刻や津波の高さを答えていた(つまり、津波を見ていた)のに対し、この地震の際には津波を見ていないためにいつ津波が襲来したのか分からないと答えた者が多かったことからも、迅速に避難した人が多かったことが窺えると述べている[238]。珠洲市狼煙地区では、住民全員の生年月日、電話番号、支援の要否などを記した名簿が作成されていたため、避難後に不在の住民をすぐに確認して救助に向かうことができ、100歳以上の3人を含め住民の6割が高齢者であったにも関わらず全員が無事であった[241]。地震が発生した時期は刺し網漁の行われない期間であり海に出ている人が少なかったことが幸いしたという意見もある[233]。 一方で、多くの自治体では津波からの避難を原則徒歩で行うという方針が定められているのにもかかわらず、地震後には避難する人の自動車で渋滞が発生した他、その中には本来避難の必要がない地域の住民まで含まれていたり、すでに十分な標高があるにもかかわらずより高い場所を目指して自動車が列を成す光景が見られたりした[242]。新潟市西区の新潟西バイパスでは高台に避難して路肩に自動車を停車させた者が相次ぎ、一時280台近くが停車する事態となった[243]。また、特定の避難場所に自動車集中したために渋滞に繋がったと考えられる事例もあり、ハザードマップの周知徹底が課題とされた[244]。アンケート調査の結果によれば、富山県の氷見市・高岡市・射水市・富山市のそれぞれ沿岸沿いに住んでいた回答者合計91人の6割が避難に自動車を利用したと回答しており、その理由として歩くのが困難な人を連れていたこと、近くに高台がなかったこと、車での移動に慣れていることなどが挙げられた[245]。それ以外にも、新潟県上越市港町一丁目と二丁目に暮らす260世帯で回答のあった160世帯のうち、7割が津波からの避難に自動車を利用したと回答しており、地元の町内会はその理由について普段から多くの人が自動車で移動しているためであると指摘した[246]。珠洲市と能登町では位置情報データによる移動速度の分析から4割ないし5割程度が避難に自動車を利用したものと推定されている[239]。自動車で避難を行った理由として、日本海中部地震以来の津波警報の発表となった山形県では気温が低かったことも理由として挙げられている[247]。山形県内では高台に避難したものの寒さに耐えかねて津波警報が解除される前に帰宅してしまう人もいたことから、カイロや毛布を非常用の持ち出し袋の中に入れておくことや、避難場所でも寒さ対策を行うことが重要と指摘された[248]。この他、帰省客など普段そこに暮らしているわけではない人にとって避難場所が分かりにくかったことが課題として挙げられている[249]。能登半島では毎年秋に津波警報が発表されたという想定での避難訓練が実施されていたものの、倒壊した家屋が邪魔になって訓練で通った道を通ることができず、迂回しなければならない事態も発生し、中には避難路を探している最中に津波に巻き込まれ死亡した者もいた。日本国内で津波による犠牲者が出たのは東日本大震災以来であった[240]。ただし、道路が塞がれており避難場所に避難することが難しくても、自宅の2階にあるベランダに垂直避難を行ったことにより助かった人もいた[236]。 一方で、避難しても避難所が施錠されており中に入れないケースも相次いだ。新潟市と上越市では各7か所、富山市では8か所の避難所では中に入るために避難者によって窓ガラスが割られた。具体的な事例としては、避難者が並んでおり開錠すると避難者が将棋倒しになると判断したため直ちに避難所を開けるという市のガイドラインに反して避難所が開けられなかった事例[250]、逆に非常階段の3階付近に人が殺到したことにより将棋倒しになる可能性があると判断されたためやむを得ず窓を割った事例[251]、鍵を持っていた住民がパニックになったために窓を開けられず窓を割って入らざるを得なかった事例[252]などが確認されている。非常時であり窓を割って中に入ったことはやむを得ない対応であったという見解を示した自治体もあったものの、窓ガラスを割る行為は怪我に繋がる危険性もある上、避難所の管理者とトラブルになる事例もあったことから、割らなくても避難所に入れるよう揺れを感知した場合は自動的に窓を開けられるようなシステムを整備する必要があるという見解も示された[251]。 今村文彦は、浸水範囲の狭さを勘案すればすぐに指定緊急避難場所に向かえば津波から逃げ切れたと考えられるものの、逃げようとしても地震の揺れにより建物が倒壊していたため自宅から脱出できずに逃げ遅れた人がいた可能性を指摘している[212]。実際に珠洲市宝立町には津波避難タワーなどがなく、津波が迫る中、自宅の下敷きになり逃げたくても逃げられない被災者の救助活動に難航した事例も確認されている[253]。東日本大震災の伝承に取り組む宮城県石巻市の団体は、能登半島地震による津波で避難した者から「裸足で避難した」などの証言を集め、両地震を比較する形で石巻市で展示を行った[254]。 日本国外日本海は閉じた海であるため、津波は発生から24時間程度の間に日本列島と大陸の間を片道2時間前後、往復4時間前後で6往復行き来し、津波が長時間続くことに繋がったと考えられる[206]。

地震前駆現象・宏観異常現象京都大学大学院情報学研究科の梅野健による研究によれば、本震2時間40分前の13時30分ごろから能登半島沖上空の電離層に線形のスロープが見られるなどの異常が確認されており、さらに本震1時間40分前の14時30分ごろからは能登半島沖上空の電離層に歪曲した層が二重に連なって出現するなどの異常が見つかっている。これらの現象は電子が高い場所から低い場所に移動していることを示しており、2011年の東北地方太平洋沖地震や2023年の奥能登地震の直前にも同様の現象が発生していると梅野は指摘している[275]。当日には太陽フレアも発生していたが、太陽フレアでは日本全国の上空で同様の異常が発生したため、明確に異なる現象であると梅野は主張している[276]。梅野は2月14日の段階でこの現象は能登半島地震の前兆であったと結論付けているが、詳細な機構の解明に関しては今後行われる予定である。梅野はこの現象を活用して電離圏の異常があった際に警報を発出するシステムの運用も目指しており[277]、電離層の異常に関するデータを3回にわたって公開している[278]。3月9日には日本地震予知学会が「能登半島地震に関するデータ検討会」において、梅野も出席してこの地震の関係する電離層の異常や宏観異常現象について議論が行われた[279]。 武蔵野学院大学特任教授の島村英紀は、2023年後半から相次いでいた石川県沿岸でのスルメイカの漁獲量の激減、全国各地でのイワシの大量死、イルカの座礁などはいずれもこの地震の前兆として起きた地電流や地磁気が海洋動物に影響を与えたものであり、この地震に伴う宏観異常現象であったと主張している他、硫黄島沖での海底火山噴火の活発化、クマによる人的な被害の増加もこの地震の前兆と関係があった可能性があると主張している。また、この地震の前々日から当日にかけて中部地方各地で通常は見かけられないような鳥の大群の移動も確認されている[280]。 被害

防災ガイドの和田隆昌は、この地震は津波、火災、土砂災害など、過去に阪神・淡路大震災や東日本大震災などで発生してきた現象による被害が狭い地域で一度に発生した「特異な地震災害」であったと評している[281]。 府県別の被害状況

石川県市町別の被害状況

人的被害

消防庁によると、2025年1月28日14時現在、死者515人(うち災害関連死287人)が確認されている[16]。2024年3月時点で報告されていた災害関連死は15人であったが[283]、その後災害関連死と認定された人数は増加した。また輪島市で2人が行方不明になっている[282]。日本において100人以上の死者を出した地震は第二次世界大戦の終戦後で、熊本地震に次ぎ9回目となった[284]。災害関連死を含めない直接死に限れば熊本地震(50人)の4倍を超えており[285]、阪神・淡路大震災以降では東日本大震災と阪神・淡路大震災に次いで3番目に多くなった[138]。 石川県が1月22日までに遺族の同意を得た死者114人について公表した死亡の状況によると、約9割にあたる100人が家屋倒壊で、土砂災害が8人、津波が1人、避難所で死亡が1人、自宅等で死亡が1人となっている[286]。警察が1月31日までに検視した222人の死因は、圧死が92人(41%)、窒息・呼吸不全が49人(22%)、低体温症・凍死が32人(14%)、外傷性ショック等が28人(13%)、焼死が3人(1%)などだった[287]。低体温症・凍死については、道路が寸断された中での救助の遅れが死亡につながった可能性がある[288]。人口1人当たりの全壊数は輪島市で0.145棟、珠洲市で0.274棟であり阪神・淡路大震災の際の神戸市灘区や東灘区の2倍から3倍であった[289]。そのために生き埋めの被害も多く、その理由としては珠洲市の方が築年数の長い建築物が多かったことが指摘されている[290]。全壊した建築物1棟当たりの死者数は輪島市で0.031人、珠洲市で0.032人と阪神・淡路大震災の際の灘区や東灘区と比べると3分の1前後であった。この理由として、本震の4分前に前震があり警戒することができた上、本震でも十数秒前の2回の地震のおかげで緊急地震速報が住宅が倒壊するような激しい揺れの前に届いたために、住宅から逃げ出すことができた人がいたことが指摘されている[289]。 輪島市の朝市通り周辺の火災(後述)現場では、10人の死亡が確認されている[291]。穴水町では土砂崩れに住宅3棟が巻き込まれ、16人が死亡した[292]。 志賀町徳田では、20代女性と90代男性が倒壊した建物に挟まれ、男性は21時ごろに救出されたが、意識不明の状態で搬送され[293]、後に死亡が確認された[294]。 アメリカ地質調査所 (USGS)は4万1000人が改正メルカリ震度階でIXの揺れ、15万人がVIIIの揺れ、117万2000人がVIIの揺れ、277万1000人がVIの揺れ、170万4000人がVの揺れ、6152万7000人がIVの揺れ、893万8000人がIからIIIの揺れに見舞われたと推計し、99 %の確率で1人以上、92 %の確率で10人以上、56 %の確率で100人以上、12 %の確率で1000人以上の犠牲者が出たと推定した[295]。また、防災科学技術研究所は震度6強以上の揺れに見舞われたのが5万人、震度6弱以上の揺れに見舞われたのが20万人、震度5強以上の揺れに見舞われたのが100万人、震度5弱以上の揺れに見舞われたのが500万人と推計している[296]。避難指示の対象は1月1日22時45分時点で秋田県・山形県・新潟県・石川県・福井県・兵庫県・鳥取県・福岡県・佐賀県の9県で9万7000人を超えた[297]。輪島市では、地滑りや土砂災害への懸念から1月5日には紅葉川、鈴屋川、町野川支流沿いの河原田地区に暮らす26世帯に、1月8日には輪島野球場近くの稲舟町に住む75世帯に避難指示が発令されたが、両方とも対象となった地域の住民は発令時点で全員が避難を済ませていた[298]。また、大規模な土砂崩れが発生した金沢市田上新町でも1月2日に32世帯に避難指示が発令されていたが、2月10日に解除された[299]。 石川県の基準では自然災害による安否不明者[注釈 37]に関しては親族の同意によらず氏名を公表することと定められていたが、死者に関しては遺族の感情への配慮を理由に氏名の公表には遺族の同意が必要とされていた。しかし、地震直後は被害の把握で精一杯であり同意を得る作業が進まなかったため、死者の氏名の公表は行われていなかった[301]。その後、遺族の同意を得る作業が進み、1月15日に23人の死者の氏名が初めて公表された[302]。さらに、2月19日までに139人の氏名が公表されている[303]。 被災地に最も近い大学病院である金沢医科大学病院に1月1日から31日までに搬送された地震に関係する患者421人の中で最も受け入れが多かった診療科は整形外科で51人、次いで呼吸器内科が48人、以下、循環器内科が40人、腎臓内科が38人と続き、ここまでで全ての患者の49.3 %を占めた。このほか、34人が消化器内科、28人が一般外科または消化器外科、26人が老年医学科、21人が救命救急科、16人が脳神経外科、15人が糖尿病の内分泌内科、14人が血液内科または免疫内科、13人が呼吸器外科、11人が形成外科または再建外科、10人が産科または婦人科で診療を受けた。以上で全ての患者の94.4 %を占めた。入院患者に限ると消化器内科が最も多く、一般外科または消化器内科、老年医学科、救命救急科と続いた。これらの結果から、地震直後に負傷した者は大半が外傷によるものであり、過去の地震の際の傾向と一致すると指摘された[304]。 元日に発生したことの影響この地震は元日に発生した地震としては日本で例のない大規模な地震であった[305]。政府では「冬の夕方」など発生する季節や時間帯ごとに数通りのシナリオを作成し、それに沿った想定を行ってきたが、以下で述べるように特殊な事情を持っていた元日に発生する地震に対する想定までは行えていなかった[232]。 過疎化や少子高齢化が進行していた震源付近にも帰省のため通常より多くの人が滞在しており、被害を拡大させた。死者の中にも帰省者が多くおり、避難所でも通常より人口が多いことから食料の不足も懸念された。その一方で、自分の子供が帰省していたおかげで助かったと考えられる事例も複数あった[306]。ソフトバンクの子会社であるアグープ社がスマートフォンの位置情報を元に推計した情報によれば、地震が発生する直前の1月1日正午の時点で珠洲市・輪島市・能登町には6万6000人が滞在しており、年末年始ではない通常の日曜日(2023年12月3日)の同じ時刻と比較して30 %以上多かった。特に県外から訪れた人数は通常の日曜日と比較して珠洲市では6倍、能登町では10倍に達した[307]。また、企業でも帰省のため従業員が勤務地と異なる地域に滞在している事例が多かったことから、被災したにも関わらず安否確認のメールが届かなかった事例も発生した。このような事態への対策として、位置情報を活用することなどが挙げられた[308]。 輪島市では、母親の実家に帰省中だった富山市の中学1年生の男子生徒が地震によって倒壊した家屋の下敷きになり死亡している[309]。6日には同じく富山市内在住の30代女性が地震当日に石川県内に帰省していたために被災し死亡したと発表された[310]。 ペットへの被害能登半島北部などこの地震で大きな被害を受けた地域では犬と猫だけで少なくとも1万のペットが飼育されていると推計されており、正確な被害は未詳だが多くのペットが地震で逃げ出したり家屋の倒壊や火災に巻き込まれたりしたと考えられている[311]。この地震により飼育の継続が困難になったため1月21日の時点で猫が65匹、犬が49頭、鳥が15羽、ウサギが2匹の合わせて131個体のペットが動物病院に預かられていた[312]他、石川県獣医師会や各地の動物愛護団体が動物を一時的に預かった[311]。保護された犬や猫に関してはその写真や特徴、預かり先への連絡方法などが環境省と石川県による合同のホームページで説明され、通常かかる返還手数料は被災者に関しては減免することが決定した[313]。この方法で能登半島北部では1月1日から2月29日までに犬12頭と猫1匹が預かられ(全てが被災した動物かどうかは不明)、そのうち犬5頭が飼い主に再び引き渡された。飼い主が一定期間経過しても現れない場合の譲渡は、通常は石川県内に在住する者を対象に行われるが、この地震では県外の在住者にも門戸が開かれる予定である。ただし、石川県から他県へのペットの移送は行わない[314]。 一方で、ペットとの同伴避難(自宅にいる際と同じように飼い主がペットに寄り添って世話を行うことができる避難方法)を行うことの可能な避難所は非常に限られており、石川県内の避難所894か所(ペットと避難可能なのは839か所)の中では25か所のみであった[315]。ペットと離れたくなかったがために避難所に行かずに自宅の敷地内の納屋に避難していてその納屋が全焼し死亡した飼い主や[316]、同伴避難を行える避難所であっても動物嫌いの人に遠慮して寒い廊下で過ごさざるを得ない飼い主もいた[315]。なお、1.5次避難所にはペットと過ごすことのできるトレーラーハウスが設置された[312]。また、交通網の寸断のために通信販売で購入したペットフードが届かないなどの事態も起こった[317]。ペットも人間と同様、避難生活の長期化により下痢や風邪など体調を崩す例が多く確認された[311]。多くの動物病院も被災した中ではあるが、1月28日から獣医師会が輪島市などの避難所を巡回し無料でペットに対しレントゲン検査や血液検査、診療を行うなど、工夫してペットの健康を維持する取り組みが行われた[318]。 災害救助犬による捜索活動この地震においては多くの災害救助犬が捜索活動で活躍した。地震発生から2時間半後に被災地に向けて出発し、捜索開始から4時間で行方不明者を発見するなど迅速に対応できた捜索隊もあった[319]一方、地震から2日以上経過してようやく捜索を開始した災害救助犬もいるなど、効果的な運用も課題となった。家屋が倒壊しており中に入ることができずに屋根から生存者を探さざるを得ない事例も多く、そこに要救助者がいると分かっているにもかかわらず救助犬が反応しない事例もあったことから、救助犬がより細かい範囲で要救助者の居場所を特定できるように訓練させることが課題とされた[320]。積雪のために犬の安全を確保するのが難しく、積雪や津波で水分量が多いため救助犬が手掛かりを探しにくかったことなど、冬季に発生した地震特有の困難もあった[321]。 建築物等火災  輪島市では、河井町の輪島朝市付近で火災が発生し、近隣の約200棟に燃え広がった[322]。この火災の原因については、2月15日に消防庁によって地震の影響で建物内部の電線が損傷し短絡(ショート)や接触不良が起きたことによる電気火災であったと結論付けられている[323]。しかし、近隣の道路が通行止めになった影響で、23時前の時点で現場に到着しているポンプ車は4台のみに留まり、けが人や火災の規模を把握するのが難しくなっていた[324]。この火災が発生した当時、風はほとんど吹いておらず、延焼の方向や速度(20 m/hから40 m/h程度[325])にも不可解な点は見られなかったが、液化石油ガス (LPG)のボンベや外壁の開口部から延焼が広がった可能性が指摘されている。また、輪島朝市自体は津波の浸水区域外であったが[326]、大津波警報により避難が行われていた影響で火災の把握が遅れたことも指摘されている[326]。当時消火に当たった消防団員は、断水のため消火栓を使えず、近くの防火水槽も倒壊した建物に塞がれており使えなかったため、遠くの防火水槽や小学校のプールの水を使って放水を行ったものの、何本ものホースを繋げたために水圧が足りず、津波警報が津波注意報に切り替えられ海水を使った放水ができるようになるまでは火に対して全く歯が立たなかったと振り返っている[327]。この火災により、永井豪記念館と輪島ドラマ記念館が焼失した[328][329]。これに加え、多くの団員が現地に向かうことができず、地盤の隆起のため川から水を引くこともできないという悪条件が重なっていたが、懸命の消火活動により焼失面積を半分未満に抑えることができたと推定されている[330]。1月15日に国土技術政策総合研究所が発表した調査結果によると、この火災による推定焼失範囲は約50,800 m2、区域内の建物数は約300棟と推定されている[331]。また、国土地理院では1月2日撮影の空中写真の解析から火災による焼失範囲を約48,000 m2、その内部の建物の数を約300棟と推定している[332]。この火災における消防活動については、総務省と国土交通省が合同で設置する専門家や消防団員らによる検討会で検証が行われ、今後の火災対策に役立てられる方針である[333]。金沢市などでも火災が発生した[334]。 以上のほかに、津波に関係する可能性がある火災も発生した。津波の浸水域内にあった珠洲市宝立町鵜飼では1月1日18時30分ごろに火災が発生した。こちらでも消火栓は使用できなかったが輪島朝市の事例と異なり防火水槽が使用でき、1月2日8時30分ごろに鎮火されたが、5棟から10棟が焼失した。この火災は津波で流された自動車や家屋が比較的浸水水深が浅い地域に集まり、その中で出火したものと考えられており、直ちに周囲の瓦礫などに引火して広がった可能性がある。同じく津波の浸水域内にあった能登町白丸でも出火時刻は不明であるが火災が発生した。こちらはどちらかというと通常の延焼火災に近かったとも推定され、消火栓・防火水槽・自然の水利などが使用できたかどうかは不明であるが、2日3時過ぎに鎮火した[326]。この火災により20棟が全焼し、1人が死亡した[335]。これらの火災により約5,700 m2が焼失している[336]。 京都大学防災研究所が本地震(17件のうち14件が地震の揺れにより直接発生したと仮定した場合)と兵庫県南部地震、東北地方太平洋沖地震、熊本地震(前震と本震のそれぞれ)、北海道胆振東部地震・2022年の福島県沖地震における震動の最大速度の自然対数と人口1人当たりの火災発生率の自然対数の関係をポアソン分布で近似[注釈 38]してグラフを作成した結果によると、この地震のグラフの傾きは東北地方太平洋沖地震を上回っており、兵庫県南部地震に次いで大きかったことから、本地震では揺れの大きさの割に火災が発生しやすかったことが理解できる。この地震による火災の発生状況は東北地方太平洋沖地震時の状況からポアソン回帰によって発生回数を予想したものと大きなずれは見られず、兵庫県南部地震や東北地方太平洋沖地震の際と比べて火災の状況に特異な点は見られないと京都大学防災研究所は結論付けている[326]。火災の発生率自体も人口1万人につき1件と東日本大震災の約5倍になり、阪神・淡路大震災と比べると約5分の1であった[336]。 倒壊・浸水ビルの倒壊 輪島市河井町ではこのほか、漆芸の株式会社五島屋の本社ビルが横倒しになり、人が閉じ込められているとの情報が寄せられた[337]。このビルは7階建てであり、1973年に竣工し1978年に増築されている。転倒の原因は地震の揺れで片側の杭が抜け、反対側の基礎構造に非常に大きな圧縮力が働いたためであると考えられている。阪神・淡路大震災では余震の影響でビルが横倒しになった事例があったが、このビルのように鉄筋コンクリート造の中層ビルが地震が発生した直後に転倒して周囲の住宅を巻き込み、死者を出した事例は日本では史上初めてと考えられている[338]。 公費解体・応急修理地震によって倒壊しなかったものの今後倒壊して危害を及ぼす恐れのある建築物に関して自治体が所有者の代わりに解体を行う公費解体は、罹災証明書の発行や現地調査のために解体までに時間を要する通常の公費解体ではなく所有者の同意を得ての緊急の公費解体が輪島市で2月上旬に始まっており、能登町では2月26日までに3棟が解体された[339]。一方で珠洲市では、緊急の公費解体を2月26日に開始したが[340]、建築物の所有者が避難しているため不在である場合も多く、解体の優先順位の判定にも時間がかかっているため、倒壊する恐れのある50棟のうち2月26日時点で公費解体が決まっているのは1棟に留まっていた。また、穴水町では緊急の公費解体が行われる予定はないとされていたが[339]、2月28日に通常の公費解体が開始されている[341]。3月7日の時点では穴水町の他に金沢市、七尾市、能登町、内灘町で通常の公費解体の受け付けが始まっており、石川県内の他の自治体でも4月初めまでに受け付けを始めることが決まっている[342]。公費解体の対象となる建築物は16市町で合計2万2000棟前後あると考えられており、1棟当たり解体には10日前後かかることから、解体が終了するのは2025年10月と見込まれている[341]。 被災した住宅に関する応急修理に関して、新潟県は生活の再建を支援するために1月9日から災害救助法が適用されている自治体[注釈 39]を対象に大規模半壊の場合100万円、政府の支援と合わせて最大170万円余りを独自に助成する制度を開始した[343]。 その他地震時の自動車のドライブレコーダーにはわずか40秒前後で家屋が次々と倒壊する映像が記録されていた[344]。珠洲市では生き埋めが多数発生し、地震の揺れもしくは津波によって多くの家屋が倒壊の被害が出ていることが報じられ[345][346]、市内の半数の建物は全半壊したとの見通しが示された。この地震に伴う全壊住宅の数は、2016年の熊本地震を上回っている[347]。上越市湊町では津波により1棟に床上浸水の被害が出た他、同市の直江津海水浴場では商業用の小屋が津波によって破壊されており、大潟海岸では消波ブロックが陸上に多数打ち上げられた[348]。日本損害保険協会は、この地震に対して珠洲市宝立町春日野・狼煙町、輪島市河井町のそれぞれ一部の地域を全損地域、この他に珠洲市・輪島市・志賀町・能登町のそれぞれ一部の地域を一部全損地域に指定し、全損地域や航空写真で全損が確認できた一部全損地域では現地調査や罹災証明書なしで自動的に全ての地震保険対象物件を全壊として認定した他、それ以外の一部全損地域も罹災証明書のみで全損として認定した[349]。 金沢市田上新町地内では住宅地の斜面が崩れ、住宅4棟が全壊した[350]。ダムでは珠洲市の小屋ダムで堤体天端の舗装に亀裂が入ったり、堤体の表面の被覆の形状が変化したり、管理棟近くの広場で擁壁に損傷が生じたりしているのが遠隔的に確認され、現地調査の結果ではダム自体が若干沈下しているのが確認されたほか漏水量にも多少の増加が見られたが継続的に増加し続けているわけではなく、ダムが飛び出ている場所もなかったことからダムの機能に影響を直ちに及ぼす状況ではないと判断された。ただし、余震により新たな損傷が生じる可能性が否定できなかったことから、念のためダムの水位を低下させたほか、漏水量や水温や水の濁りなどに関して継続的に監視を行っていくことが判断された。また、通信手段を確保するために衛星電話も設置され、予備発電機にも燃料が補充された。北河内ダムでも堤内部のポンプが故障したため仮設のポンプを設置したほか、ダム周辺では斜面に崩落も確認されたが、こちらもダムの機能に直ちに支障を来す状態ではないと判断されている[351]。 富山県では最大震度5強を観測した氷見市内で建物の倒壊・損壊が相次ぎ、液状化現象や道路の亀裂や隆起などの甚大な被害が出ている[126]。新潟県糸魚川市では家屋の擁壁などがコンクリートを後ろに入れない「空積み」と呼ばれる、耐震性の低い旧式の構造になっていたことにより、震度5強程度の揺れでも崩壊した擁壁があった[352]。中でも大きな被害を受けた京ケ峰地区では、そもそも盛り土により形成された住宅地であり仮に住宅の再建を行ったとしても今後再び地震が発生した際の安全が保障できないために地区を離れる人も出てきている[353]。 文化財への被害1月9日時点で確認された文化財への被害は、富山県で51か所、石川県で金沢市の兼六園など19か所、新潟県で47か所、岐阜県で2か所である[354]。2月末の時点では輪島市を除く能登半島の8市町だけで国・石川県・市町指定の文化財1627件中842件が被害なし、202件が被害あり(能登町71件、七尾市52件、志賀町20件、珠洲市16件など)、408件は道路の寸断等によりアクセスできないため未調査と3月8日に報告されている[355]。金沢市の金沢城では、4か所の石垣が崩壊する被害が発生した[356]。富山城址公園でも城の石垣の中に上側に浮き出たものが確認でき、トイレも液状化現象による地盤沈下で利用できない他、随所に地割れが見られ堀の周りも崩れるなどしたことから、公園での行事の開催は4月末まで見合わせることが決定した[357]。北前船の問屋跡として知られる輪島市の旧角海家住宅の主屋も倒壊している[358]。 富山県では加賀藩前田家2代・前田利長の菩提寺であり、国宝でもある瑞龍寺(高岡市)で、国宝に指定されている法堂の木壁がずれる、重要文化財の壁が剥がれる、創建当時の灯籠が倒壊するなどの被害が出ている[126]。同県南砺市では世界遺産に登録されている、越中五箇山相倉集落と南砺市相倉で屋根部分に亀裂や断裂、屋根部材の縄に緩みや断裂するなどの被害が確認された[354]。同県射水市戸破小杉の国登録有形文化財「小杉展示館」(旧北陸銀行小杉支店)では漆喰の壁がひび割れたり、一部剥がれたりなどの被害が出た[359]。 家屋の被害原因この地震により珠洲市で発生した住宅への被害は合計1万4770棟にのぼり、1月1日現在で珠洲市に住民登録を行っていた世帯数である1万1357を上回る異常な数字となった[360]。過疎地域である被災地には1981年の建築基準法改正に伴い住宅に震度6強[注釈 40]から震度7の揺れでも倒壊しないよう耐震基準が引き上げられる前に建設されたためにこの基準を満たしていない既存不適格の状態にある住宅が多く、この基準を満たしていた割合は東京都の92 %(2020年3月現在)、全国平均の87 %(2018年現在)などに対し、珠洲市では51 %(2018年度末現在)、輪島市では46 %(2022年度末現在)に留まっていた。このことが家屋の倒壊による死者が多かった原因として指摘されている[361]。このような住宅は、強い揺れによって壁が外れたために平行四辺形の形状になろうとしていたと指摘されている[362]。さらに、2018年時点で1970年以前に建てられた木造住宅も珠洲市で40.6 %、輪島市で34.6 %、能登町で32 %と、全国平均の7 %よりはるかに多く残っていた[363]。2023年5月の奥能登地震の後に住宅の耐震化を始める動きもあったが、その多くはこの地震に間に合わなかった[364]。奥能登地域で住宅の耐震化が進まなかった原因としては、若者の人口流出による高齢化で住宅の改築や耐震補強のためのインセンティブが働かなかったことが挙げられるという指摘もある[289]。一方で、1981年以降の耐震基準を満たしている住宅でも倒壊が確認されており、その原因として金沢大学の村田晶は2020年以降の群発地震に伴い壁に亀裂が入ったり金具の強度が下がったりして耐震性が低下していたことを指摘している[365]。これ以外にも、柱の腐敗やシロアリの侵入により耐震性が低下した事例が確認されている[366]。ただし、新耐震基準を満たしている住宅の中でも、2007年の能登半島地震後に建て替えられた住宅のように[367]、2000年の建築基準法改正により新築の建築物に対して施されるべき地震対策がより明確になったいわゆる「新・新耐震基準」が制定された後に建てられた住宅では被害が軽微であった[290]。さらに、本震で震度6弱以上を観測した地域で住友ゴム工業が開発した制震構造のダンパー「MIRAIE」を使用していた約300棟の住宅には大きな損傷が全くなかった[368]。 木造以外でも鉄筋コンクリート構造の住宅に不同沈下が発生したり、鉄骨構造の住宅に外壁の落下が発生したりした[369]。また、3階建て以上(中層建築物・高層建築物)の木造建築物や鉄筋コンクリート構造の建築物を対象として建築基準法で定められる地震地域係数が今回の地震で被害を受けた石川県の輪島市や珠洲市、富山県の魚津市・滑川市・黒部市・下新川郡、それに新潟県の全域では0.9に設定されていた[370]。これは石川県・富山県の他の地域や三大都市圏のように1.0に設定されている地域と比べると、建築物を建設する際に想定する地震の揺れの大きさを0.9倍として計算するという意味であり、熊本地震や北海道胆振東部地震の被災地でも1.0未満の地震地域係数が設定されていたことを考慮すると地震地域係数にも見直しが必要であるという意見が出た[46]。その上、今回の地震では震度5強以上の強い余震が繰り返し発生したため、本震では損傷が蓄積されたものの辛うじて倒れずに耐えていた建築物が余震によって限界を迎え倒壊していたことも指摘されている[366]。 ガリーニは木造住宅が倒壊した過程について3つのパターンに分けられると指摘しており、最も多かったパターンは1階を支える柱が強い揺れによって切断され屋根から落ちたことにより倒壊したもので、次に多かったパターンは柱との接合が弱かった部分から重い屋根が強い揺れによって前方に弾き飛ばされてそのまま住宅全体がバランスを失って崩れ落ちたものであったという。この他、以上の2つほどには多くないが2階建ての住宅が地震によって強い慣性力を受け、2階と1階とでその大きさが異なったためにバランスを失って2階から崩れ落ちたパターンもあった。大きな被害を受けた地域の木造住宅の屋根には台風対策のために1個につき4 kgほどもある重い屋根瓦が使用されている場合があり、このために屋根の固有周期が長くなって大きな被害をもたらしたとも考えられている[140]。実際に大きな被害を受けた住宅には、屋根が瓦のままのものが多かった一方で、ガルバリウム鋼板などでできた軽い屋根を使用している住宅では被害が少なかった[371]。 エレベーターこの地震により、北陸地方・関東地方・近畿地方・中国地方の合わせて21府県で合計1万6000台前後のエレベーターが停止した。この大半は地震の揺れを検知して自動的に停止したもので、1月5日までには保守会社による点検を経て90 %以上が復旧した。ただし、石川県で7台、愛知県と大阪府で各2台、群馬県と新潟県、富山県で各1台の合わせて14台のエレベーターで乗客が内部に閉じ込められる事態が発生した[372]。 歴史資料地震が発生した当日に石川県内外の自治体や大学、博物館などの有志によって「能登半島地震被災資料対応ワーキンググループ」が結成され、被災した資料に関する情報の収集に努めた[373]。神戸市の歴史資料ネットワーク(史料ネット)はこの地震の発生により1月8日から緊急事務局体制に入り、歴史資料の被害に関係する情報の提供を呼び掛け、被災した資料の処理に関する問い合わせにも応えた[374]。史料ネットや新潟市の新潟歴史資料救済ネットワークを含む支援団体は過去の地震では古文書が発掘されても廃棄されてしまう事例が相次いだことから、郷土史の貴重な記録である可能性のあるものはゴミのように見えたとしても安易に処分することは控えるよう呼び掛けた[375]。また、のと里山里海ミュージアムは古物商に買取や引き取りを依頼しないようにも呼び掛けた[376]。新潟市文書館[377]、羽咋市歴史民俗資料館[378]、富山県西部の高岡市立博物館や氷見市立博物館[379]など各地の博物館が倒壊した家屋などから取り出された主に江戸時代から昭和時代にかけての歴史資料を取り出し、災害廃棄物などとして処分されないように避難させる古文書レスキューが行われた。比較的近年の自治会などの資料であっても将来は古文書として貴重な記録となる可能性があることから積極的に保存が行われた他、金沢市などでは博物館や教育委員会の担当者向けに被災した古文書などの泥や汚れを落とす方法などを指導する講習会も開催された[373]。古文書の復旧に当たっては文化庁も国立文化財機構に委託して実施することが決まっている[380]。 生態系ジェンキンズらの調査によれば、地震後の1月下旬には九十九湾の海底でナマコの生息数が減少しているのが確認されている[221]。ただし、2月の調査では数は回復しつつある他、エビやゴカイなどが巣穴を作っているのも確認でき、ジェンキンズは早期の生態系の回復に期待が持てると述べた[222]。一方、フジニュースネットワーク (FNN)が独自に水中ドローンを用いて調査を行った結果によれば、富山湾の水深300 mほどの海底では地震前に生息していたウニが確認できなかった[381]。また、海底地滑りのあった海底にはウニやクモヒトデなどの底生生物はほとんど見られなかった[382]。 経済損失内閣府は、1月25日に発表した月例経済報告の中で、地震による建築物や社会資本などのストックの被害額について、市町村ごとの震度による機械的な推計により石川県・富山県・新潟県の合計で1.1 - 2.6兆円(住宅が0.4 - 0.9兆円、住宅以外の建築物等が0.2 - 0.4兆円、社会資本が0.5 - 1.3兆円)であったとする試算を公表した。県別では、石川県が0.9兆円から1.3兆円、富山県が0.1兆円から0.5兆円、新潟県が0.1兆円から0.9兆円と計算された[17]。これらの金額は各県の固定資産の総額である146兆円の1 %から2 %に相当する[383]。日本総合研究所ではこの地震に伴う生産活動や観光需要の減少による日本の国内総生産 (GDP)への損失が日本のGDP全体の0.02 %に相当する974億円に達すると試算した[384]。USGSではこの地震における経済的な被害の総額として、1000万ドル[注釈 41]以上であった確率が99 %、1億ドル以上であった確率が91 %、10億ドル以上であった確率が64 %、100億ドル以上であった確率が26 %、1000億ドル以上であった確率が5 %などと推定している[295]。 2024年1月に内閣府が実施した景気ウォッチャー調査では、能登半島地震の被害を受けた北陸地方(富山県・石川県・福井県)で2023年12月から景気動向指数 (DI)が9.1低下し41.3となり、全国の12地域で最大の減少となった他、全国平均でも4か月ぶりに低下し50.2となった。ただし、全国の景気に関しては「緩やかな回復基調が続いているものの、一服感がみられる」という判断を据え置いた[386]。この低下は東日本大震災時ほどの惨状ではなかったが、甲信越地方でも約1割の回答者が地震について言及した他[387]、近畿地方でも地震に関連して売り上げが減少したとの意見が目立った[388]。一方で、北陸地方においても被害に遭った製品の買い替えや災害支援に従事する者の宿泊などの需要(震災特需)が存在するため、景気について「良くなっている」と回答した者も一部にいた[389]。北陸財務局が発表した2月の北陸3県に対する景気の判断も、個人消費や生産の項目で地震の影響を受けて下方修正され、総括判断も2年ぶりに下方修正され「弱含んでいる」と発表された[390]。2月の景気ウォッチャー調査ではDIは回復に転じ全国平均で51.3となったが、全国の景気判断に「能登半島地震の影響もみられる」との表現は残った[391]。3月12日に発表された1月から3月分の財務省北陸財務局による法人企業景気予測調査の結果では、回答を得た335社のうち、景気が前の3か月と比べて上昇していると答えた企業の割合から下降していると答えた企業の割合を減じた指数はこの地震の影響により-10.4ポイントまで落ち込み、4期ぶりにマイナスの数字となった。特に、農林水産業と医療・教育の分野は全ての企業が下降していると答えたことを意味する-100ポイントであった。一方、北陸応援割の実施等により4月から6月分の先行きに対してはプラス7.6ポイントが見込まれた[392]。 産業伝統産業伝統工芸品伝統産業の輪島塗について、前述の火災に伴い朝市通りに所在する12業者の仕事場が焼失したほか、ほぼすべての工房・事務所が全壊・半壊など甚大な被害を受けた[393]。36歳の輪島塗職人が安否不明となり、2月に死亡が確認されるなど、人的な被害もあった[394]。このような被害を受けた業者の大半は休業を余儀なくされたが、輪島塗の職人の多くは個人経営であるため失業給付を受けることができない上、雇用に関係する統計でも失業者としては反映されない[395]。輪島塗に関しては文化庁が金沢市内で主宰するプロジェクトチームで石川県立輪島漆芸技術研修所の早期再開や輪島塗の制作に必要な漆の調達など復興について議論される方針となっている[396]。一方で、工房の一部の機能を別の地域に移すことで制作の継続を試みる業者もあった[397]。3月11日までに軽く地震に強い紙管でできた仮設工房が建築家の坂茂の協力により完成し、4月から作業が再開することが決定しているなど、復興に向けた動きも出てきている[398]。3月14日には工房の修理が終了した箸の職人が輪島市内で製作を再開した[399]。  珠洲市の伝統工芸である珠洲焼の製造に使われる窯も、市外にある窯を含め20か所全てが被害を受け[400]、市内にある18か所は全てが全壊した。中には2023年の奥能登地震で被災し、再建したものの再び火を入れることなく再び倒壊した窯もあった。珠洲焼の窯は煉瓦を積み上げて作られるため、耐震性には欠けている[401]。羽咋市にある能登上布の工房も被害を受けたが、1月11日には稼働を再開している[402]。珪藻土を使った七輪や煉瓦は珠洲市の特産品でもあるが、これを製造するための設備や製造中の品物にも大きな被害が出て、中には2022年6月の地震、2023年の奥能登地震、そしてこの地震と3年連続で大きな被害を受けた施設もあった[403][404]。 これらのような状況の中でも2月14日から16日には東京都千代田区の東京国際フォーラムで「いしかわ伝統工芸フェア」が開催されており、輪島塗では9店、珠洲焼では1店が作品を出品し、被災者に対する支援の後押しになったが、地震の影響で出品を中止した店もあった[405][406]。この他にも、地震の揺れや火災による被害を免れた輪島塗を被災地から運び出し展示したり販売したりする取り組みも行われた[407]。 石川県内で和蝋燭を販売している唯一の業者である七尾市の高澤ろうそく店は、工場に大きな被害はなく、生産自体は1月中に再開できたものの、国の登録有形文化財に登録されている店舗が軒先が崩れたために全壊して販売を行えない状態になり[408]、母屋も傾いた。一方で、社長や社員は出席できなかったものの、無事であった商品は1月18日から5日間、フランスのパリ郊外で開催された展覧会「メゾン・エ・オブジェに出品され、注目商品に選出されるなど高い評価を受けた[409]。3月14日には元の店舗から数百 m離れた場所に仮店舗を設けて営業を再開し、元の店舗も今後再建される見込みである[408]。東京都府中市はどちらも令制国(七尾市は能登国、府中市は武蔵国)の国府の所在地であったことにちなんだ能登半島地震の支援事業の一環として、4月21日に府中の森芸術劇場で開催される市制施行70周年記念式典において記念品として招待者に配布するための和蝋燭およそ1500本を高澤ろうそく店に注文し、同店はこれを受注した。被災により同店側での包装が不可能な状況であるため、包装紙もそのままの状態で発送され、現地で包装してもらうことが決まっている[410]。 九谷焼では、小松市・能美町などにある石川県陶磁器商工業協同組合に加盟する63の事業者のうち、調査に対して回答した26の事業者全てが地震による被害を受けた。九谷焼への自然災害による被害としては過去最も甚大なものとなり、100万円以上の商品が割れたり一つの店で250万円以上の損害を出した事業者もあり、その被害総額は5000万円を超え、被害件数は合計1000件を超えた。47の事業者が能美市の窓口に被災証明書を申請したほか、風評被害も懸念された[411]。ただし、1月5日に制作を再開でき、1月中に個展を開催することができた事業者もあったほか[412]、洋菓子製造業者が九谷焼をイメージさせるデザインの包装に入ったチョコレートを販売するなど、支援の動きも見られた[413]。 食文化奥能登2市2町に所在する酒蔵について、建物の全半壊や一部損壊の被害を受け、11社全てで当該期の酒造りを断念する事態となった[414]。一方で、被災した業者から日本酒の原料であるもろみのうち被害を受けなかったものを預かり、別の地域で代わりに醸造を行う取り組みも行われた[415]。これ以外にも、被災地の業者とそれ以外の地域の業者が共同で醸造を行うなど、地震の被害を受けた中でも酒造りを絶やさないための様々な工夫が凝らされている[416]。また、酒造を応援するための「青い酒募金」と呼ばれる活動も行われ、愛媛県の団体が日本酒を販売してその収益を被害を受けた酒造に寄付した[417]。しかし、被災した業者自身も、松波酒造を始めとする3社は小松市など別の場所にある酒造で醸造を再開すべく、もろみや米などの原料を搬出している[418]。  日本国内では珠洲市のみに残り、国の重要無形民俗文化財に指定されている「揚げ浜式」と呼ばれる方法、つまり塩田に砂を敷き詰め、そこに海水を入れて乾燥させることで塩を作っている業者は、地震に伴い設備が破損したことだけでなく、地盤の隆起に伴い海岸線が海側に後退したことで塩田に海水が届かなくなったことによっても大きな被害を受け、製塩が不可能な状態となった[419]。2月9日には揚げ浜式製塩が盛んな珠洲市大谷地区で初めて、珠洲製塩が製塩を再開した。同社では地震の後1か月で2023年の1年間を上回る注文が寄せられており、被災地を応援しようと考える人が多いと同社は考えている[420]。一方で、従業員が避難していることや交通状況が悪い状態が続いていることから、製塩の再開の目途が立っていない業者もあり、廃業を選ばざるを得ない業者が出ることも危惧されている[421]。 能登半島で伝統的に生産されていたが、地震前の段階で業者は能登町に残り1軒を残すのみとなっていた米飴は、この地震でその唯一の業者が被災し、釜の土台が崩れて生産が不可能な状態となった。しかし、能登町から給水が行われるようになったこと、モルタルを用いて応急的に亀裂の復旧が行えたことにより、2月には生産を再開した[422]。奥能登地域の特産品であり、製造技術が国の登録無形民俗文化財に登録されているいしる(いしり)の生産量の7割を占めるヤマサ商事は、貯蔵するタンクが大きな被害を受けたために2024年中の休業を決めた。いしるの生産には2月ごろから1年以上にわたりイカやイワシを塩漬けしなければならず、2月初めの時点で2024年中の再開の目途が立っている業者はなくなった[423]。能登町にある貯蔵タンクの4割が故障しており、原料の搬入や貯蔵タンクへの移動に使用する道路が使用できないことも影響を与えている[424]。業者の中には当面仕込みの再開が見込めないため、地震前に仕込みを終えていたいしるを出荷する以外に商品を売れる見通しが立たなくなった事例もあった[425]。また、七尾市では全ての料理にいしりを使用していた飲食店が再建困難であるとして2月29日限りでの閉店を余儀なくされた。ただし、いしりを製造する工房自体は被害が比較的少なかったために閉じないことにしている[426]。能登町では3月中旬に入ると道路網の復旧に伴いいしりの製造・出荷を再開する業者も出始めた[427]。 その他の伝統産業七尾市の和倉温泉は、建物などに大きな被害を受け、1月19日現在全ての旅館が休業している[428]。和倉温泉にある旅館である加賀屋と和倉温泉にあるそのグループ企業は、休業期間を利用して従業員をグループ内の他の企業に出向させ、能力を磨く機会にさせる対応を取った[429]。ただし、源泉自体は無事であり、湯の汲み上げは1月16日に再開されている[430]。 佐渡金山では相川金銀山遺跡の斜面に落石が発生したほか、西三川砂金山跡付近の道路の横にある斜面が崩落するなどの被害が発生した[431]。金山と合わせて「佐渡島の金山」として世界文化遺産への登録を目指している佐渡奉行所跡地でも外壁に亀裂が入るなどの被害があったが、重大な被害ではなく十分に修復が可能なものであり、佐渡市では世界遺産への登録に影響はないと判断された[432]。調査結果を受けて1月15日に実施された専門家会議でも、早急な対応を要する被害箇所はないと結論付けられた[433]。 漁業 1月23日時点で、石川県内の60か所の漁港に被害が出ており、漁港の共同利用施設26箇所が被害を受けている[434]。被害を受けた漁船の数は少なくとも233隻に上り、内訳は転覆または沈没したものが146隻、流失したものが27隻であった[435]。広い範囲で地盤が数メートル隆起したため、志賀町、輪島市から珠洲市の外浦海域の21の漁港で海底が露出したり水深が不足したりしている[434]。輪島市門前町の黒島漁港では、地盤の隆起に伴い漁港内が陸地となったため漁船の出航ができない状態となった[436]。東北地方太平洋沖地震の際に発生したような地盤の沈下であれば相対的に海が深くなっただけであるために津波で損壊した港湾施設を修復した上で岸壁を高くすれば再び漁に出られるようになるのに対し、隆起が起これば港全体が使用できない状態になるため、漁業としてはこちらの方が深刻であるという意見もあった。石川県漁業組合もこのような事態は想定できなかったと述べている[437]。 地盤が隆起したことだけではなく、海水汲み取り機などの機械も被害を受けたこと、漁の拠点の一つである舳倉島が津波により大きな被害を受けたこと、従事者が避難していること、地震による地殻変動に伴い海底の地形が変化したことなどが重なり、国の重要無形民俗文化財にも指定されている、輪島市海士町を中心とした能登半島の海人(男性は海士、女性は海女)による素潜り漁は行えなくなり、再開できる見通しが立たないために海人は全員が失業状態となっている[438][439]。生活がやっとの状態であり、多くの漁師が漁船の建造費などを工面するために行っていた借金を返済することはままならなくなった。被災した漁港のうち金沢港以外では燃料や氷を十分に供給できず寄港を受け入れることもできなくなったため、他県を拠点とする漁にも大きな影響が出ている[437]。 その一方で、同じく素潜り漁が盛んな三重県志摩市やNHK連続テレビ小説『あまちゃん』の舞台となった岩手県久慈市、同じ「海士町」(ただし、読みは石川県の海士町が「あままち」、島根県の海士町は「あまちょう」で異なる)のよしみで島根県隠岐郡海士町などから支援が寄せられている[438][440]。また、東北地方太平洋沖地震の際とは異なり沖に出ようとして津波に飲み込まれて遭難した漁師はおらず、これは地震による海底の隆起で港における津波の高さが低くなったためであるとみられている[437]。 海底の隆起に伴い漁船が出港できない状態となった輪島港では海底の土砂を取り除いて浚渫し、2.5 mから3 mの深さを確保して出港できる状態にする工事が2月16日から国土交通省北陸地方整備局によって始まった[441]。これは大規模な災害が発生した場合の特例により本来運営者である石川県が行うべき作業を国が代行して行うものであるが、このような工事は前例がなかったために難工事となっている。また、岸壁のすぐそばまで浚渫すると岸壁が崩れる可能性があるために船を出すことができるギリギリの場所までしか浚渫は行われない。また、輪島港の近くには山が多いため、岩盤などの障害物がないかを事前に確認する必要があった。さらに、冬の日本海側ではうねりが入りやすいために通常はこのような工事は行われず、実際に作業が行えない日も多くあった[437]。さらに、3月16日には岸壁と平行な向きに長さ34 m、幅4.2 mの仮設の桟橋が設置され、一部の船が接岸して乗降を行えるようになった[442]。漁港の復旧方法に関してはこのように最低限の航路を掘削する方法や被害を受けた漁港の沖合に桟橋を設ける方法のほかに、使用できなくなった漁港の沖合に船揚げ場を設置する方法や、接岸できる場所に全く新しい漁港を開港させる方法が提案されている。後に述べた方法になるほど漁港が元通りの機能を取り戻しやすくなる一方で、かかる時間や費用は大きくなる[443]。 また、珠洲市でも合計で100隻以上の漁船が沈没や転覆した。特に東部の沿岸にある飯田港では津波の被害が大きく[444]、日常的にこの港を使用していた30隻のうち25隻が沈没したり漂流したり転覆したりした[445]。さらに消波ブロックも沈没したり転覆したりしたため支援物資や復旧工事に必要となる資材を円滑に搬入したり、災害廃棄物を搬出したりすることが難しくなったことから、北陸地方整備局は2月27日から4月末までに完了させる予定で漁船の引き揚げ作業を開始した[446]。クレーン船による引き揚げは3月15日までに20隻が完了している[445]。 通常、津波が押し寄せる可能性のある大地震が発生した場合には漁船が津波によって転覆させられる事態を防ぐために漁船は沖合に退避させられるが、この地震の場合、16時6分の前震を受けてすぐに港に向かい船を出航させた漁師は退避が間に合ったものの、16時10分の本震が発生してから港に向かった漁師は、すでに海底が隆起していたために船を出すことができなかったという。前震を受けて退避を試みていた船の中にも隆起により座礁してしまったものがあった。その後津波が押し寄せると一時的に水深が深くなり、そのタイミングを狙って船を退避させることができた漁師もいたが、全ての漁師がそれに成功したわけではなく、立ち往生した船もあった[437]。 卸売市場での競りも被災地各地で中止を余儀なくされたが、富山県氷見市で1月6日[447]に、七尾市で2月1日[448]に、能登町で3月1日[449]に競りを再開した。ただし、能登町で競りが行われた海産物は3月7日の時点で地震前の20分の1ほどに留まっている[449]。 農業農業用施設への被害に関して、農林水産大臣の坂本哲志は農地やため池に500か所以上の被害が出ていることを1月12日の記者会見で明らかにしている[450]。2月22日時点では石川県内で農地142件、農道328件、水路289件など合計で1284件の農業被害が確認されていたが、穴水町の2件を除いた奥能登地域では調査がまだ行われていなかったため実際にはこれより被害が大きいと考えられていた[451]。実際に、調査が進んだ3月12日時点では農地761件、農道841件、水路1145件など合計3363件の被害が確認されており、そのうち奥能登が珠洲市で268件、能登町で188件輪島市で70件など7割を占め、石川県内での農業の総被害額は630億円になったと発表されている[452]。さらに、能登半島を離れて避難している農家も多いために、地震前から問題となっていた能登半島の農家の減少に拍車がかかることも懸念された[451]。珠洲市などではイネの種まきを行う時期になっても稲作を再開できる目途が立っていないため、作業を開始するのを躊躇っている農家もいる[453]。このような事情から、1月末に調査が行われた米の作付面積に関する意向調査の対象に石川県は含まれなかった[454]。新潟市内では用水路や排水路が液状化により沈下したことや地中のパイプラインが逸脱したことなどに伴い少なくとも132件、4億9100万円相当の被害が2月末の時点で確認されている[455]。酪農でも断水により牛舎に水を人の手で運ばなければならない農家が出るなど、被害が拡大した[456]。 以上のような被害に伴い能登半島の過疎化が20年早まってしまうのではないかという意見もあり、石川県は農家が農業を再開できるような支援とそれに伴うコミュニティの維持に地域社会ぐるみで取り組んでいる集落に対し2024年4月から総額2000万円の補助金を支給する事業を開始するほか、農村のコミュニティ維持のために、県庁で募集しているボランティアの一部を農業を含む第一次産業に特化したボランティアとして募集する方針を決めている[457]。 林業また、地震による土砂崩れや製材所の倒壊により林業も打撃を受けた[458]。1月16日の時点で木材加工・流通施設19か所、林地荒廃30か所、キノコの栽培等に用いられる特用林産施設84か所などに被害が確認されている[459]。3月12日時点の発表では、地震に伴う石川県内の森林への被害額は370億円と計算されている[452]。林野庁は珠洲市と輪島市の民有林の合計7か所で、国の直轄により災害復旧と二次災害防止の応急工事を行うことを決めている[460]。 製造業能登半島に多く存在している電子部品や繊維の工場も大きな被害を受けた[461]。能登半島に工場を持つ主要な企業26社のうち、1月15日時点で10社が従業員が被災したり、工場が被害を受けたりして、停電の影響もあり生産再開の目途が立っていないと回答している[462]。村田製作所は穴水町の工場が5月中旬まで再開できない見込みとなった他、東芝の加賀東芝エレクトロニクスやサンケン電気、ジャパンディスプレイ、EIZOなどの工場も一時操業を停止したが、その後操業を再開している[463]。多くの企業では従業員に人的な被害はなかったが、村田製作所では地震に伴い1月17日までに従業員1名の死亡が確認された[464]。サンケン電気は地震に伴い業績の予測が困難になったなどとして2023年度分の業績予想を取り下げている[465]。トヨタ自動車のように被災地に工場がなかったため直接の被害は受けなかったものの、部品などを生産する下請け企業が被害を受けたために製造が滞った企業もあった[464]。 第三次産業金融機関も北陸銀行や北國銀行が一部の支店で休業していたが、北陸銀行は1月15日から全ての支店の営業を再開している[466]。北國銀行の輪島支店と珠洲支店も1月17日から営業を再開したが、営業時間の短縮や営業日の削減などの影響が続いた[467]。また、この地震による保険金請求の総額は210億円から900億円と推計されており、熊本地震の3620億円や大阪府北部地震の1030億円と比べると少なくなる見込みである[468]。 コンビニエンスストアでは、地震後に最大でセブン-イレブン150店舗前後、ローソン80店舗前後、ファミリーマート200店舗前後が休業した[469]。しかし、コンビニエンスストアが開店している風景は被災者にとって日常の象徴になるほか、開店していることで治安の悪化を防ぐことにも繋がることから、復旧が急がれた[470]。セブンイレブンは1月6日に全ての店舗が営業を再開したものの[469]、1月12日の段階でローソンは七尾市にある1店舗が休業を続けており(移動販売のみ実施)、3社で唯一能登半島の七尾市より北に店舗を持つファミリーマート(旧サークルKサンクス)は従業員の被災や輸送路の不通などが原因で14店舗が休業したままであった[471]。ファミリーマートはその後、1月31日に輪島市[472]、2月14日に珠洲市のそれぞれ一部の店舗で営業を再開している[473]。ローソンでは避難訓練を定期的に実施し避難指示が出た場合にはすぐに避難することを徹底していたほか、津波などによる被害はなく、従業員の安否を確認し、オーナーやクルー全員が安全な状態であることが確かめられた後に直ちに復旧作業に入ることができた。当時対応に当たった担当者は、停電に関しては想定していたもののこの地震ほどの広範囲に及ぶ断水に関しては想定していなかったと振り返っている。移動販売を実施した店舗ではボディーシートを買い求める客が多かったという[469]。 イオンは一部の店舗で休業したが1月2日に全店舗で営業を再開した[474]。ドラッグストアのゲンキーは1月2日から奥能登地域を含め全ての店舗で予定通り新年の営業を開始し、非常口のガラスをハンマーで割って店内に入ったり、レジが停電で使えないために大雑把な価格で販売したりと、多くの苦労がありながらも被災直後の住民の暮らしを支えた[475]。輪島市には本来元日は休業であるものの地震を受けて臨時に営業したスーパーマーケットもあった[476]。 ライフライン電力 北陸電力管内では、最大約4万戸で停電が発生し[477][478]、新潟県内では約1,500戸の停電が発生した[479]。北陸電力は1月31日、早期復旧が困難な一部地域の約2,500戸を除いておおむね停電は復旧したと発表した[478]。3月15日には設備の復旧が完了し、被災地の全ての地域で通電が可能な状態となったことを北陸電力は発表した[480]。ただし、輪島市の330戸前後、珠洲市の70戸前後、能登町宇出津山分と同町当目の合計10戸前後、七尾市中島町河内と同市中島町別所の合計10個未満の全て合わせて420戸前後では、屋内の配線に不具合が発生しており、そのまま通電すると漏電が発生する危険性があることから、外部の設備が復旧してもすっぐに実際の通電は再開せずに、契約者と連絡を取り個別に訪問して妥当な安全対策を行ってから実際に住戸への送電を再開することが発表されている[481]。 石川県の七尾大田火力発電所では稼働中の1号機・2号機が停止、新潟県の糸魚川火力発電所でも地震から約6時間後に運転を停止したほか、富山県の富山新港火力発電所では1号機・2号機で出力の低下が発生した[482]。水力発電所では新潟県妙高市にある東北電力の関川発電所が停止した[483]。太陽光発電所では七尾市と能登町にある3か所の発電所で被害が判明しており、経済産業省が感電を防ぐために壊れた太陽光パネルに近づかないよう注意を呼び掛けた[484]。風力発電所では地震が発生した際に稼働していた石川県内の73基(全てが能登地方にあった)全てが地震に伴う安全装置の作動や停電により停止し、志賀町や珠洲市ではブレードが破損したり地上に落下したりするなど、過去の地震ではほとんど見られなかった被害も確認された。2月中に再開できたのは9基のみで、過半数で3月10日時点でも発電を再開できる見込みが立っていない[485]。七尾市には基礎部分で地割れが発生した風車もあった[486]。 北陸電力、北陸電力送配電、東北電力、東北電力ネットワーク、東京電力エナジーパートナー、東京電力パワーグリッドは、災害救助法の適用された市町村[注釈 39]並びにそれに隣接する市町村[注釈 42]に対し、特例処置として電気料金の支払期限を延長することなどを認めるよう経済産業省に申請し、1月5日に認可された[487][488]。 北陸電力が2024年4月30日に発表した2024年3月期連結決算によると、本地震による設備被害を約610億円と算出し、修繕費として451億円の特別損失を計上したとしている[489]。 一方で、停電した地域では電気自動車が活用される事例もあり、テスラはこの地震を受けて1月3日から9日まで、同社が新潟県・富山県・石川県・福井県に設置している電気スタンド(急速充電器)を同社の自動車に対し無料で開放した[490]。eモビリティパワーも石川県内の12か所で急速充電器を無料で開放したほか、日産自動車と三菱自動車工業もそれぞれの拠点で急速充電器を無料で利用できるようにしている。また、停電中に使用できる蓄電池として電気自動車やプラグインハイブリッドカーを自治体の要請を受けて貸与したメーカーも相次いだ[491]。 原子力発電所地震を受けて16時19分には志賀原子力発電所に関する原子力規制委員会・内閣府事故合同警戒本部が、16時26分には同所に関する原子力規制委員会・内閣府事故合同現地警戒本部が設置された。16時52分には万が一の場合の住民防護に備え関係自治体に連絡体制の確立が要請された。17時19分には国際原子力機関 (IAEA) に対し第1報の通報が行われ、高度被ばく医療支援センター及び指定連絡機関との連絡も取られた。18時30分までには両本部の要員11人のうち6人の参集が完了した[492]。これらの対応は、原子力発電所の立地する自治体で震度6弱以上を観測し「警戒事態」と判断されたことに伴い設置されたものであったが、本震の際は設置からおよそ5時間半で廃止された。石川県は国からの指示がなかったためなどとして、原子力発電所から半径5 km圏内に住む高齢者や妊婦に対する避難準備を自治体に本来求めるべきであったにもかかわらず求めなかった[493]。 震央から約70 kmの位置にあり[494]、地下2階で震度5強、最大加速度399.3 Galの揺れを観測した石川県の志賀原子力発電所では、運転停止中の1号機・2号機で変圧器内の絶縁油の漏洩や、使用済み燃料貯蔵プール水の飛散が確認されたが、いずれも安全上問題となる被害や外部への影響はないとしている。また消火設備が動作したものの、火災の発生は確認されていない[495]。また、敷地内の状況を改めて確認したところ、1号機の海側に設置している高さおよそ4メートルの防潮壁が、数センチ傾いているのが発見された[496]。周辺の空間放射線量を測定するモニタリングポストが、15カ所で測定不可能な状態になった。このうち氷見市にあるモニタリングポストでは可搬型の測定器を用いて復旧したが、交通網の寸断もあり他のモニタリングポストでは測定が難しい状況となった[497]。ただし、稼働していたモニタリングポストの数値に異常は確認されなかった[492]。これらの他に、地震直後には核燃料プールを冷却・浄化するためのポンプが一時的に停止し、30分後に復旧した他、配管からは純水が漏洩している。1号機の変圧器に関しては2月に仮復旧したが、送電線は1系統2回線を使用できない状態が原発が地震後初めて報道陣に公開された3月7日現在でも続いている[498]。志賀原発は今回の地震をきっかけにして得られた情報も基にして敷地内の断層が地震を起こす可能性があるかどうか検討するため、再稼働がさらに数年遅れる見込みとなった[499]。新潟県刈羽村の柏崎刈羽原子力発電所、福井県敦賀市の敦賀原子力発電所、同県美浜町の美浜原子力発電所、同県おおい町の大飯原子力発電所、同県高浜町の高浜原子力発電所、敦賀市のもんじゅ・ふげんなど他の原子力発電所に異常は確認されなかった[492]。一方で、柏崎刈羽原発ではこの地震を根拠に運転差し止めを求める訴訟の根拠に非常時の避難の困難さが追加されるなど、影響が出ている[500]。 また、原子力発電所が事故を起こした際に気圧を調整することで放射性物質から人を防護する施設が石川県内には20か所あったが、そのうち14か所がこの地震で被害を受け、放射線からの防護が難しくなった施設が6か所、避難者を全く受け入れることができなくなった施設が志賀町に2か所あった上、避難に使用される11通りの経路のうち7通りが寸断され通行不可能な状態になった[501]。これを受けて、自然災害と原子力発電所の事故が同時に発生する複合災害の際の対応について検討すべきとの意見も出ているが、原子力規制委員会はそのような検討は行っていない[502]。 2月に中日新聞を含む20社の合同で行われたアンケートでは、今後の原子力発電所に関する政策として「すぐにでも全国的に廃炉とすべきだ」または「積極的に廃炉とし、脱原発を急ぐべきだ」と答えた回答者の割合が前年より8.4ポイント増えて合計44.1 %となった他、「運転延長は控え、基数を減らしながら活用を」「運転延長を含め、原子力規制委員会の審査を通過した既存の原発は維持」「増設や建て替えなど積極的に原発を推進」と答えた回答者の割合が前年より8.6ポイント減って合計48.0 %となっており、この地震による影響が及んでいると分析された[503]。 一方で、この地震で大きな被害を受けた珠洲市にはかつて珠洲原子力発電所を建設する計画があったが、2003年に計画は凍結された。同市高屋の原発が設置される予定であった場所の付近ではこの地震に伴い地盤が2 m前後隆起しており、仮に原発が設置されていた場合この地震により重大事故を起こし、避難もままならない状態になった可能性があったと珠洲原発の設置経緯を熟知している地元住民は語っている[504]。元福井地方裁判所裁判長で2014年に大飯原発の運転を認めない判決を下した樋口英明は1月13日に茨城県つくば市で講演し、珠洲原発への反対運動に関係した住民に感謝の気持ちを示した[505]。当時反対運動の中心に立っていた塚本真如も東京新聞の取材に対し「本当に珠洲原発を止めて良かった」と語った[506]。 水道地震当初に断水が発生したのは10万戸弱であり、人口が少なかったため東日本大震災や熊本地震の際と比べると3分の1から4分の1の数であった[507]。石川県内では1月7日時点で14の市と町のあわせて66,000戸余りで断水が続いていた[508]。特に輪島市・珠洲市・七尾市・穴水町・能登町・志賀町・中能登町では、ほぼ全域で断水している[508]。石川県では、珠洲市の宝立浄水場や輪島市の2か所の浄水場が水を入れる場所などに被害を受け使用できなくなった[509]ことや、配水管が広範囲で損傷したことにより[510]断水が長引いており、2月2日時点で約40,070戸で断水が続いている[511]。浄水場の構造物の激しい損傷による浄水機能の停止は阪神・淡路大震災でも見られなかった非常に珍しい出来事であった[509]。また、奥能登では網の目のように水道管が張り巡らされている都市部とは異なり太い水道管から細い水道管が次々に枝分かれしているために太い水道管を修繕しないと細い水道管の漏水を検査することができず、尺取虫のように作業を進めざるを得ないことも復旧が遅れる原因として指摘されている[512]。さらに、漏水を検査するにしても被災者への応急的な給水を優先しなければならないため使用できる水の量も限られており、復旧作業が迅速に行えなかった[513]。被害を受けた水道管の多くは継ぎ目に水の漏洩を防止する機能がない非耐震型のものか、周囲の地盤の状況から耐震設備が不要と判断された耐震適合型に分類され、最新式の耐震型水道管には被害が出なかった。水道管に占める耐震型または耐震適合型の割合は石川県では36.8 %と全国平均の41.2 %より低かった[509]。1 km当たりの水道管の損傷の個数の平均で見ても、能登町で2.66か所、輪島市で2.63か所と、東日本大震災の際に最も高かった宮城県涌谷町の0.36か所と比べると7倍以上になった他、阪神・淡路大震災の際に最も高かった兵庫県芦屋市の1.61か所、熊本地震の際に最も高かった熊本県西原村の0.43か所も大きく上回った[514]。地震の発生から1週間程度は断水戸数が急速に減少していたものの[507]、地震から15日が経過してもピーク時の断水戸数と比較して48.3 %の戸数で断水が続いており、これも他の地震(東日本大震災で19.2 %、熊本地震で2.9 %)の際より高かった[514]。 断水を背景に、被災地にある被害を免れた銭湯の一部では無料で営業する動きも出ている[515]。 富山県氷見市でも1月7日時点で5,100戸が断水していた[516]が、1月21日までに完全復旧した[517]。新潟市内でも断水の被害があった[518]。 これ以外にも、地震により配水管など水道設備の被害を受けた住戸は石川県・新潟県・富山県・新潟県・長野県・岐阜県・福井県で13万5640戸に達した[519]。2月14日時点でも輪島市と珠洲市のほぼ全域を含む石川県内の約30,620戸が断水していた[520]。一方で、穴水町では町外からも支援を得たため予定より1か月近く早く3月1日に、奥能登地域の自治体として初めて上水道・下水道ともに完全に復旧した[521]。珠洲市では3月10日に珠洲市役所や珠洲市総合病院を含む中心部の約110戸で上水道・下水道とともに復旧した[522]。各自治体の中心部で都市部のように網の目状のネットワークを構築することができたことにより復旧の速度が速まったとされている[513]。一方で、通水が可能になった住宅でも地震の影響でパイプに亀裂が入るなどして水漏れが発生したために蛇口から水が出にくい状態が続いた事例もあり、水道業者が修理に当たった[523]。 珠洲市では3月初めの段階で断水に伴い市内にある消火栓608か所のうち北部の一部を除く570か所、率にしておよそ93 %が使用できない状態になっており、火災予防運動を積極的に実施していた[524]。他にも3月6日時点で輪島市で8割以上、能登町で5割前後、七尾市で2割前後の消火栓が使用できなくなっており、断水から復旧しても建物の倒壊により塞がれているため使用できない消火栓もある[525]。断水が長期化したことから、珠洲市には自宅にある井戸を使って生活用水を確保した者もいた他、大阪府の地質調査業者であるメーサイが行ったように輪島市や穴水町などでは生活用水のために新しく井戸を掘削した事例もあった[526]。被災地にある8つの自治体では金沢市を含め全国の約4分の1の自治体が定めているような災害時の井戸の利用に関する計画は定めておらず、災害時に利用可能な井戸は事前には行政に把握されていなかったが、羽咋市では地震後になって使用可能な井戸を募りホームページで公表した他、自主的に井戸を開放した事例もあった[527]。 下水道に関しては、石川県輪島市など6市町の下水管延長計685 kmのうち、52%にあたる359 kmが被災した。特に珠洲市では94%が機能喪失に至る甚大な被害を受けた。いずれも東日本大震災の1%、阪神・淡路大震災の2%(兵庫県内)、2016年熊本地震の13%(上益城郡益城町)、新潟県中越地震の22%(北魚沼郡川口町〔現在の長岡市〕)と比べても突出している[528]。一方で、下水処理場やポンプ場は耐震設計が行われていたことから大きな被害は確認できず、機能の復旧を短期間で終えることができた[529]。また、被災地では多くの住宅で下水道ではなく浄化槽が使われており、この地震では浄化槽も地面に浮き上がったり配管が壊れたりし、断水から復旧しても水を使うことができない事例が確認されている。このため、被災者の自己負担なしで浄化槽を修理する方針が決定している他、環境省は2月16日から浄化槽に関する相談を受け付けるフリーダイヤルを設置した[530][531]。 ガス都市ガスでは金沢市内の金沢エナジーにより供給されている地域で供給支障が121件、富山県内の日本海ガスにより供給されている地域で供給支障が27件とガス漏れが131件、北陸ガスにより供給されている地域でガス漏れが297件確認されたが、いずれも1月5日までに復旧している[532]。北陸ガスは災害救助法が適用された自治体[注釈 39]において2023年12月検針分のうち支払期限が2024年1月1日以降であった分・2024年1月と2月の検針分全ての支払期限を1か月延長し、2024年3月31日までの間被災によりガスを使用できなくなった使用者の応急復旧処置にかかる費用を全て北陸ガスが負担すること、被災から6か月間に関してはガスを全く使用しなかった月に関して料金を免除することを盛り込んだ特別処置の申請を経済産業省の関東経済産業局に対して行い、同局は1月5日にこれを認可した[533]。また、日本海ガスと高岡ガスもこれと同様(ただし応急復旧処置にかかる費用を事業者が全額負担する起源は2024年2月29日)の処置を経済産業省中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局に申請し、1月11日に認可された[534]。 ガソリンスタンドも大きな被害を受けており、1月3日15時時点で新潟県・富山県・石川県・福井県で合わせて68か所がガソリンを輸送したり、給油したりすることが不可能になったために休業を余儀なくされていた[535]。営業していたガソリンスタンドでも、ガソリンが不足しており物資を輸送するトラックなどへの給油を優先したため、一般の車両への給油は制限される店舗もあった[536]ほか、レギュラーガソリンの給油はできず、ハイオクガソリンや軽油のみ給油できたり、「1台2000円まで」などと給油できる量の制限を設けたりする店舗もあった[537]。給油できないために車中泊を行っていた者の中にはガス欠で自宅に帰れなくなった者もいた[538]。一部の店舗では自動車の行列もできたが、経済産業大臣の齋藤健は1月5日の記者会見で、数日内に行列が解消されるとの見通しを示した[539]。幹線道路の応急的な復旧が完了したことにより同日からガソリンなどを運ぶ大型のタンクローリーが奥能登地域に迎えるようになったため、営業を再開した店舗が増え、同日朝の段階では能登半島北部にあるガソリンスタンドの4割前後が再開していたものの、従業員が避難していることに加え停電が続いていること、ガソリンスタンド自体の設備にも破損が見られたことなどによりこの段階でも営業を再開できなかった店舗も多々見受けられた[540]。1月10日になると能登半島北部のガソリンスタンドの7割は再開し、自動車の行列や給油制限もほぼ解消した[541]。一方、通常通りの営業を再開したガソリンスタンドでも従業員が金沢市などに流出する可能性があったり、店長が店舗に泊まり込まざるを得ず十分な休息を取れていないなど、先行きを見通せない状態にある店舗もある[542]。 通信サービス1月3日までに携帯電話の基地局はNTTドコモ・KDDI・ソフトバンク・Y!モバイルを合わせて839局が電波を送信できない状態になった[543]。固定通信サービスでは、1月6日時点でNTT西日本とソフトバンクにおいて設備故障などの影響で石川県内の一部で障害が発生していた[544]。このほかNTT西日本では3日頃から、通信設備において商用電源の未復旧と非常用電源の枯渇により、能登地方の一部で回線の利用ができなくなる地域が発生している。また非常用電源によるサービス提供を行っているエリアについて、枯渇による影響範囲が拡大する可能性があるとしている[545][546]。携帯電話通信サービスでは、NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイルの通信大手4社で、停電などの影響により能登地方を中心として石川県や新潟県での障害が発生していると発表した[547]。3日時点においても、能登地方や新潟県の一部で障害が継続した[544][548]。通常の通話の通じやすさに関しては通信事業者間で差があったが、LINEに関してはどの通信事業者に関しても比較的安定して通信を行うことができたという被災者の証言もある[360]。2月21日時点でも輪島市の一部で固定電話370回線などが引き続き利用不可能な状態となっている[549]。2月27日には、大手4社で初めてソフトバンクが、使用できない基地局が残っているものの初めて被災地全域での衛星通信などを利用した応急的な復旧を完了した[550]。 通信各社は被災地の住民の通信料金に対し、支払期限の延長や減免、使用限度量の増量などの応急処置を講じた[551]。 公共放送・防災無線石川県の一部で中継局への燃料供給が途絶え、かつ非常用バッテリーが枯渇したために地上波テレビ、ラジオが放送停止した[552]。それに伴い、NHKは9日18時より、BS衛星放送の空きチャンネル(BS103)を使用して地上波のニュース番組や地震関連情報の放送を開始した[553]。なお、NHKにおいては被災地周辺で稼働できるヘリがなく、かつ東京拠点のヘリはエンジントラブルで現地で空撮ができず、視聴者の投稿映像頼みとなっていた[554]。多くの放送局は石川県では金沢市にしか本拠地がなく被災地に向かうことが難しかった上、能登半島に本拠地を置いていた地元の放送局も施設自体が被災したことから、報道は難しい状況となった[555]。 一方、珠洲市では津波によって防災行政無線のスピーカー2か所が被害を受けて使えなくなった他、スピーカー自体に被害がなかった場合でも3か所中自家発電機を備えた施設を除いた2か所の無線中継局が停電により機能を停止し、非常用電源も電池切れとなったためにスピーカーが情報を受信できなくなった[556]。このため、1月3日以降ほとんどのスピーカーが防災行政無線を伝えることができなくなった。避難や支援に関する情報を伝えることができなくなるなどの影響が出た[557]。珠洲市以外にも大きな被害を受けた4つの自治体で大半のスピーカーが使えなくなり、防災行政無線が機能しなくなった[556]。 消防奥能登広域圏事務組合の消防本部に設置された指令センターはこの地震で大きな被害を受けた輪島市・珠洲市・能登町・穴水町を管轄しており、地震直後から119番通報が鳴りやまない事態となったが、地震の揺れに伴い消防署との間を結ぶ回線に異常が生じたことから消防署・分署にパソコンを使った出動指令を出すことができなくなった。このため、都度の架電により指令を出さざるを得なくなり、1月1日中の400件以上の119番通報(平時の約20倍)の約半数に応じることができなかった[558]。場合によってはA5判用紙に通報内容を手書きすることもあった[559]。一方で、津波からの避難誘導、道路の復旧、防犯パトロール、住宅からの被災者の救助などに輪島市と珠洲市を合わせて600人程度の消防団員が活躍したため、消防団の重要性を再認識した政府は全国の自治体に対し消防団員の確保を求めた[560]。 交通鉄道新幹線 東北[561]・北海道[562]・山形[563]・秋田[564]・北陸[注釈 43][561]・上越[561]の各新幹線全区間と東海道新幹線の東京駅 - 小田原駅間と豊橋駅 - 新大阪駅間[565]、山陽新幹線の新大阪駅 - 新神戸駅間[565]が一時運転を見合わせた。このうち北陸新幹線の長野駅 - 金沢駅間[注釈 43]、上越新幹線の越後湯沢駅 - 新潟駅間[注釈 44]は、終日運転を見合わせ、それ以外では同日中に運転を再開した[479]。北陸新幹線では富山駅 - 金沢駅間で4本の列車が立ち往生し、翌日未明になって動き出した後列車ホテルとして開放された[567]。なお、地震発生日翌日の1月2日、上越新幹線の越後湯沢駅 - 新潟駅間の下り線が13時47分頃に、同区間の上り線は14時38分頃に、北陸新幹線の富山駅 - 長野駅間は上下線共に15時20分頃に、それぞれ運転を再開した[568][569]。一方で、2024年春のダイヤ改正時に延伸開業を控え2023年11月から完了検査が進められていた北陸新幹線の金沢駅 - 敦賀駅間の施設には被害はなく、1月26日に完了検査への合格が認定されたため予定通りに開業することが決まり[570]、3月16日に開業した。延伸された北陸新幹線には、この地震からの復興を後押しする役割が期待された[571]。金沢発敦賀行きの一番列車であるつるぎ1号の開業初日の乗務員として、運転士には金沢新幹線列車区から珠洲市出身の人物、車掌には同じく金沢新幹線列車区から中能登町出身の人物といずれも被災地にゆかりのある人物が選ばれ、取材に対し新幹線を通じて能登半島の被災者を励ましたいと語っている[572]。 JR在来線 JR東日本の在来線では、大糸線(松本駅 - 南小谷駅間)、羽越本線、信越本線(篠ノ井駅 - 長野駅間、直江津駅 - 新潟駅間)、上越線、篠ノ井線、中央東線、白新線、磐越西線、飯山線、越後線、小海線、只見線、弥彦線、米坂線[注釈 45]が[574]、JR西日本の在来線では、城端線、北陸本線[注釈 46]、高山本線(猪谷駅 - 富山駅間)、七尾線、小浜線、越美北線(九頭竜線)、大糸線(南小谷駅 - 糸魚川駅間)、氷見線などにれぞれ運転見合わせや遅れなどの影響が出た[575]。弥彦線の弥彦駅では弥彦神社へ列車で初詣に訪れていた者など合わせて60人程度が駅構内または列車内で地震により帰宅困難者となったため、弥彦村ではバスを手配して帰宅困難者を避難所に移動させて宿泊場所を確保し、翌朝に燕三条駅、内野駅、新潟駅のいずれかまで移動させた[576]。JR東海も高山線の杉原駅 - 猪谷駅間で一時運転を見合わせた[577]。 JR西日本の特急サンダーバード、しらさぎ、ダイナスターは2日午前中まで運休した[578]。JR東海の特急ひだも一部列車が高山駅 - 富山駅間で運転を中止した[579]。 このうち、JR東日本管内では越後線の内野駅 - 新潟大学前駅間では線路の道床が陥没した。そのため、同年1月5日まで関屋駅 - 越後赤塚駅間で運転を見合わせた。なお、代行輸送は行わないと発表された。その他の区間は1月3日に運転を再開する予定とされた[580]。また、JR西日本の七尾線では回送列車のパンタグラフと架線が揺れにより破損したため復旧の見通しは立たなくなった[581]。この回送列車は能登かがり火5号として終点の和倉温泉駅に到着した後、七尾駅構内の車両基地に回送される途中で地震の揺れに見舞われており、七尾・和倉本線駅間の交通量の多い道路沿いに停車したままの状態になり多くの人の目に留まったためこの地震による鉄道の被災を象徴するかのような光景となった[582]。

私鉄・第三セクター北陸鉄道は、1日夜以降の鉄道線(石川線、浅野川線・バス路線・高速バスの運行を取り止め、翌2日は全便運休となった[583]。富山地方鉄道は、鉄道線(本線、立山線、不二越・上滝線)を2日まで全線終日運休、富山港線及び環状線を含む市内電車については点検が完了した2日10時まで運休とした[584][585][586]。 第三セクター鉄道ではのと鉄道の七尾線[587]、IRいしかわ鉄道線[588][注釈 47]、あいの風とやま鉄道のあいの風とやま鉄道線[589]、万葉線株式会社の万葉線[590]、えちごトキめき鉄道の日本海ひすいライン[591]と妙高はねうまライン[591]、北越急行の北越急行ほくほく線[592]、しなの鉄道の北しなの線[593]としなの鉄道線[594]でそれぞれ運転見合わせや大幅な遅れなどの影響が発生した[595]。 黒部峡谷鉄道の本線では、猫又駅 - 鐘釣駅間の鐘釣橋で落石により枕木の一部落下や橋桁の鉄骨のゆがみ等の被害が発生した[596]。3月7日、富山県は融雪後の4月末から復旧工事を開始するため同線の復旧は10月初旬になること、これに伴い6月30日に運用を開始する予定であった黒部宇奈月キャニオンルートの運用開始も10月にずれ込むことを発表した[597]。当初は4月25日 - 9月30日の期間中は宇奈月駅 - 猫又駅での折り返し運転[注釈 48]が行われることになっていたが、その後鐘釣橋と周辺の斜面の工事に時間がかかることに加えて、欅平駅の周辺でも被害が確認されており、周辺の災害対策などによる工期の延長が見込まれることから、同年5月27日に本年の全線開通は行わない事が発表された。これにより、本ルートを含み新たに一般開放される予定であった『黒部宇奈月キャニオンルート』も本年度の開放は行われないことになった[598][599]。その後、追加の修復工事が必要になった事などから、全線が復旧するのは早くても2026年9月 - 10月頃になる見通しである[600]。

長期不通と代行輸送1月6日始発の時点では、のと鉄道七尾線の全線、それにJR七尾線の高松駅と和倉温泉駅の間で運休が続いていた[601]。JR七尾線の高松駅と羽咋駅の間は1月15日に本数を減らして運転を再開し[602]、羽咋駅と七尾駅の間は1月22日に運転を再開した[603]。この段階で普通列車は通常通りの本数であったが、一部の特急は運休した他、地震の影響が大きかった敷浪駅と羽咋駅の間は速度を落としての運転となった[604]。一方、のと鉄道区間に関しては被害が大きく、1月9日から10日にかけて鉄道建設・運輸施設整備支援機構の鉄道災害調査隊が被害の状況を調査した[605]。JR七尾線の七尾駅と和倉温泉駅の間、そしてのと鉄道七尾線の七尾駅と能登中島駅の間は2月15日から運転を再開している[606]。なお、のと鉄道七尾線では1月29日から全線でバスによる代行輸送を実施していたが[607]、一部区間の復旧に伴い2月15日以降は区間を能登中島駅と穴水駅の間に短縮している[607]。特急列車もこの段階で和倉温泉駅までの運行が再開されたが、この時点では七尾駅と和倉温泉駅の間で普通列車の本数が少なかったため、この区間内での相互利用に限り定期券を含む乗車券のみで特急列車の普通車自由席を利用できる特例が導入された[608]。ただし、この区間からはみ出す場合は全区間の特急券を購入する必要があると定められた。3月8日、最後まで運休を続けていたのと鉄道七尾線の能登中島駅と穴水駅の間で4月6日に本数を減らして運転を再開し、同時に代行バスの運行も終了すると発表された[609]。これと同時に、七尾駅と和倉温泉駅の間で導入されていた特例も終了された。これに先立ち、穴水駅の窓口に関しては3月25日より営業を再開することに決まった。のと鉄道で3月16日に実施されたダイヤ改正は、当時運転を再開していた七尾駅と能登中島駅の間が対象とされたが、これに合わせて代行バスの時刻変更も行われた[610]。 鉄道ジャーナリストの小林拓矢は、過去に自然災害で鉄道が被害を受けた際に比べて復旧工事が速く進んだのは鉄道災害調査隊が被災後の早い時期に調査を行ったこと、JR西日本とのと鉄道の連携が取れていたこと、被災した区間が比較的短かったことが原因であると指摘している[611]。 貨物鉄道JR貨物では新湊線が1月5日まで運休した[612]。日本海縦貫線(北陸本線[注釈 46]、IRいしかわ鉄道線、あいの風とやま鉄道線、えちごトキめき鉄道日本海ひすいライン、信越本線、羽越本線、奥羽本線)の貨物列車に関しては地震時は年末年始のため運休中であり、1月4日から予定通り2024年の運行を開始した[613]。 道路高速道路高速道路は、最大で、日本海東北道の新潟中央JCT - 荒川胎内IC間の上下線およびあつみ温泉IC - 鶴岡西ICの上り線、北陸道の丸岡IC - 新潟中央JCT間、関越道の小出IC(現・魚沼IC) - 長岡JCT間、上信越道の信濃町IC - 上越JCT間、東海北陸道の小矢部砺波JCT - 白川郷IC間、能越道の開通済み区間全線、のと里山海道全線、磐越道の津川IC - 新潟中央IC間の8路線で通行止めとなった[614][615][616]。

一般道路高速道路以外の一般国道のうち直轄国道では、土砂の崩落に伴って国道8号が新潟県上越市茶屋ケ原で1月27日10時まで通行止めとなったほか、路面の段差により国道8号柏崎市内、国道116号新潟西バイパスにおいて新潟市西区の新通IC - 亀貝IC間で、国道160号において石川県東浜で一時通行止めが発生した[614][624]。上越市茶屋ヶ原での国道8号通行止め期間中は、当該区間と並行する北陸道および上信越道の一部区間を代替路として通行無料とする措置が取られた[625][626]。 補助国道では、国道249号が石川県内の多くの区間において通行止めとなっており、国道359号の富山県小矢部市から石川県金沢市へ向かう区間で地震による道路の崩落が発生し、同区間が通行止めとなっていた[627](同年6月11日に通行止めを解除[628])。このほか、国道415号が羽咋市で、国道471号が富山県小矢部市および富山市八尾町栃折で通行止めが発生した[614]。都道府県道は、新潟県・富山県・石川県・長野県の4県で一部路線が通行止めとなった[614]。 能登島へつながる能登島大橋と中能登農道橋(ツインブリッジのと)が通行止めとなった影響で、2日午前に能登島大橋の通行規制が解除されるまで同島内で約800人が孤立状態となった[629][630][631]。橋梁では、兵庫県南部地震以降に建造された施設には大きな被害がない場合が多かった一方、古い施設では耐震補強が十分に行われておらず大きな被害が出る傾向にあった。この他、橋が液状化により沈下した事例もあった[618]。能登空港では、周辺の道路が寸断されたことから2日午後まで約500人が孤立した[632][633]。 このように道路事情が極めて厳しくなったため、1月3日から4日にかけて珠洲市から穴水町へ移動した北國新聞の記者は移動に10時間かかったと述べている[634]。マンホールが道路から浮き上がる被害も確認されており、車がそこに乗り上げるのを防止するために蛍光色のスプレーで着色するなどの工夫も行われた[635]。被災地におけるインフラストラクチャーの寸断のため、支援活動に向かう場合は現地で宿泊するのが難しく金沢市などに宿泊し毎日自動車で能登半島まで往復せざるを得なかったこともこの状況に拍車をかけた[305]。輪島市上河内地区のように、2023年12月の大雪で孤立してから1か月も経たないうちに地震によって再び孤立した地域もあった[636]。能登半島の山がちな地形だけではなく、能登半島の自治体では災害時の道路啓開計画が定められていなかったことが道路の復旧の遅れに繋がったという指摘もある[637]。 以上のように多くの道路が通行できなくなったことから、トヨタ自動車は、地震発生の当日から公式ホームページ上の「通れた道マップ」[639]上で、T-Connect(旧・G-BOOK)システムを搭載した同社の自動車や道路交通情報通信システム (VICS)などから得られた最新の交通情報を参照して通行可能な道路の表示を開始した。開設後はアクセスが集中し、繋がりにくい状態になる可能性があったため、必要としない者のアクセスは控えるよう呼びかけられた[640][641]。 道の駅では、七尾市にある能登食祭市場が液状化などによる被害を受けて休業を余儀なくされた[642]。この他、氷見市の道の駅なども被害を受けた一方、被災地にある道の駅の一部は災害の復旧・復興支援に関係する活動の拠点としても活動した[643]。 バス・タクシーこの地震に伴い、輪島市を拠点とするタクシー業者7社のうち5社が2月26日時点で休業を続けており、1社が廃業を決めたほか、営業を継続している1社も売り上げが大幅に減少している。珠洲市では2社ある業者のうち1社が休業しており、能登町でも営業していた2社の業者のうち1社が休業を余儀なくされた。このような事態になった原因として、事務所が被害を受けたり従業員が避難して不在になったりしただけではなく、道路状態が悪い状況が続いている上に住民も多くが避難を続けており、営業を行ったとしても乗客が見込めないことが挙げられている[644]。タクシーが川を遡上して来た津波に飲み込まれ浸水したために使用できなくなった業者もあった[645]。地震に伴い燃料を確保することも難しくなったが、自力で移動できる交通手段を持たない高齢者にとってはタクシーは貴重な交通手段であるため、移動の距離に制限を設けつつ地震の翌日から営業を再開し、燃料の確保が可能となる見込みが立った後に距離を制限せずに全面的に営業を再開した事業者もあった[646]。地震後のタクシーは土砂災害からの避難や二次避難先への移動など、地震に関係する利用が多かった[647]。一方で、被災地に対する支援でもタクシーが多く利用されたことから、金沢市内では営業しているタクシーのほとんどが能登半島に向かってしまい、地元住民の市内など比較的近距離での利用が難しくなる事態も発生した[648]。被災地のタクシー業者を支援するために、地震後に埼玉県から輪島市に移住し、現地のタクシー業者に就職して運転手となった者もいる[649]。 能登町が運営していた乗合タクシーは地震による道路の破損に伴い運休していたが、2月20日から便数を減らして再開した[650]。無料の珠洲市営バスは2月13日から本数を減らした上で大部分の路線で運行を再開し、臨時で避難所を通る路線も運行した。輪島市では2月5日から無料の市営バスが運行されており、能登町の路線バスも2月13日に再開している[651]。また、国土交通省は貸し切りのバス・タクシーについて、2024年1月17日から4月11日までに石川県・富山県・新潟県・福井県を出発地または目的地として運行される場合は、特例として営業区域外の乗客の輸送を届け出なしで行えるようにする処置を取った[652]。 航空新潟空港は1月1日中の全ての便が欠航した[653]。この他能登空港、富山空港、小松空港、庄内空港などを発着する便に欠航や出発の見合わせが発生した[654][655]。 能登空港では滑走路に深さ約10センチメートル、長さ10メートル超の亀裂が4 - 5カ所発生した。誘導路付近には長さ37 m前後、深さ12 cm前後の亀裂が生じた[656]。当初は滑走路の使用を1月4日まで停止するとしていたが[654][657]、その後救援物資を輸送するヘリコプターの運航を除き1月24日までの閉鎖が決定した[658]。1月11日、仮復旧が完了し同日より自衛隊輸送機の発着が可能になり[659]、1月27日には定期航空便の運航が再開された[660]。3月9日には能登空港ターミナル西側の敷地内に被災地への支援を行う者が一度にプレハブタイプ119人、コンテナタイプ15人の合計で134人まで宿泊できる仮設のホテルが同月末の完成予定で着工した[661]。