|

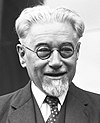

Marius Moutet

Marius Moutet est un homme politique français, né le à Nîmes (Gard) et mort le à Paris. Biographie Il fait partie des étudiants socialistes de Lyon, milite chez les socialistes indépendants dès 1895. Il devient avocat. En 1900, il est délégué du Rhône au congrès de Wagram. Cinq ans plus tard, il est délégué de ce département au congrès constitutif de la Section française de l'Internationale ouvrière. Il bénéficie du soutien de Jean Jaurès lors de sa candidature à la députation en dans la circonscription de Lyon-Vaise, dans le Rhône où il est élu. Pendant la Première Guerre mondiale, en , il est chargé par Aristide Briand de convaincre le nouveau gouvernement russe, dirigé par Alexandre Kerenski, de continuer la guerre aux côtés de la France et de la Grande-Bretagne. Peu avant ce voyage en Russie, Moutet est parmi les 52 députés qui votent à la Chambre pour une consultation des Alsaciens sur leur réintégration dans la France. Cette position est minoritaire. La Chambre décide qu'il n'y aura aucune consultation des Alsaciens sur le retour de l'Alsace-Lorraine à la France[1]. La même année, Moutet plaide en faveur de Joseph Caillaux devant la Haute cour de justice. À la suite de la répudiation des emprunts russes, Marius Moutet intervient à la chambre pour dénoncer le rôle des banques et de l'État dans le placement de ces titres auprès d'un vaste public[2]. Également membre du Comité central de la Ligue des droits de l'homme (1918-1936, honoraire comme ministre de 1936-1939, 1939-1940, 1945-47), il est réélu député du Rhône en 1919 et 1924, mais battu en 1928 par le candidat républicain-socialiste. Le , il est élu député de la Drôme, succédant à Jules Nadi, décédé. Devenu spécialiste des questions coloniales, il prône une politique généreuse d'assimilation, refusant la répression brutale et le paternalisme condescendant. Il est l'avocat des indépendantistes viêtnamiens. Il est ministre des Colonies dans les gouvernements du Front populaire du au (gouvernements Blum I, Chautemps III et Blum II mais pas dans le cabinet Chautemps IV qui dure deux mois). Moutet est confronté aux difficiles questions coloniales. Il supprime le bagne en Guyane, interdit l'usure (décret du ) et – à la suite de l'enquête menée de à – ordonne aux administrateurs coloniaux de ne plus considérer la famine comme une fatalité mais comme un fléau à combattre. Il multiplie les initiatives pour associer les colonisés à l'administration de leur territoire. Il nomme pour la première fois un gouverneur noir de la Guadeloupe : Félix Éboué. Il fait voter l'amnistie des indépendantistes vietnamiens, qu'il avait défendus devant les tribunaux français quelques années plus tôt. Le , il déclare, lors du congrès de la fédération drômoise de la SFIO, que « chaque concession aux puissances de l'Axe nous rapproche de la guerre ». Marius Moutet est l’un des quatre-vingts parlementaires qui refusent les pleins pouvoirs à Philippe Pétain en 1940. II entre dans la clandestinité, puis se réfugie en Suisse pour échapper à l'arrestation. En guise de représailles, un de ses fils est interné à sa place à Vals-les-Bains par le régime de Vichy. À la Libération, il est réélu député de la Drôme aux deux Assemblées nationales constituantes en 1945, puis est élu au Conseil de la République. Le , Marius Moutet, dépose les statuts de l’OPEJ (Œuvre de protection des enfants Juifs), association loi de 1901. Dix-sept maisons ouvrent dans le Sud-Ouest, la Région parisienne, l’Isère et le Sud-Est, pour prendre en charge les enfants cachés dans les campagnes françaises et ceux revenus des camps de la mort (sa femme était juive, sa fille et la belle-famille de celle-ci durent se cacher pendant l'Occupation[3]). Il est président du conseil général jusqu'en 1951. Il retrouve le ministère de la France d’Outre-mer dans les gouvernements Félix Gouin (du au ), Georges Bidault (du au ), Léon Blum (du au ) et Paul Ramadier (du au ). Il négocie avec Hô Chi Minh et fonde le Fonds d’investissement pour le développement économique et social des territoires d’Outre-mer (FIDES). Il est en fonction lors de l’insurrection malgache de 1947. Convaincu du bien-fondé de la répression, qui fit plusieurs dizaines de milliers de victimes, il critique néanmoins les colons français auxquels il reproche d'avoir laissé la situation dégénérer en bloquant les réformes nécessaires pour réduire les inégalités économiques et sociales[4],[5]. À partir de 1947, il représente le Soudan français (aujourd'hui Mali) au Conseil de la République puis le département de la Drôme dès 1948 sous le IVe République. Il représente ensuite le même département au Sénat sous la Ve République, jusqu'à sa mort. Il est doyen d’âge du Sénat. Comme parlementaire, il œuvre en faveur de la paix au sein de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, de l’Assemblée de l'Union de l'Europe occidentale et de l’Union interparlementaire. FamilleLe à Lyon, il épousa Iakovlena (Anne) Matoussévitch (1877-1926), une étudiante en médecine d'origine russe (elle est née à Rostov-sur-le-Don) et dont il eut deux fils, Jacques (1900-1951) et Gustave (1901-1987) ainsi qu'une fille, Marianne (1904-2000), qui épousera Georges Basch, le fils du philosophe Victor Basch (1863-1944), cofondateur et président de la Ligue des droits de l'homme[3]. Georges Basch se suicidera en 1940 à la suite de la débâcle française[3]. En 1940, grâce aux informations pratiques contenues dans son Guide Michelin, son fils Gustave rejoint les Français libres[6] à Londres en guidant une division anglaise hors de la poche de Dunkerque. Son expérience conduira les officiers alliés débarquant en Normandie à se voir dotés dans leur paquetage d'un exemplaire du célèbre guide afin de les aider à s'orienter dans la France alors transformée en champ de bataille[7]. De sa seconde épouse Magdeleine Vérilhac (1878-1975), Marius Moutet a un fils, Philippe. D'une autre union, il aura deux autres enfants : un fils, Michel Moutet, et une fille, Aimée Moutet (1936-2020), historienne du mouvement ouvrier et de l'entreprise[8]. HommagesÀ l'initiative de Jean Besson, sénateur de la Drôme, un institut d'histoire contemporaine porte son nom. En 2012, une biographie par Freddy Martin-Rosset est parue sur son itinéraire politique dans la Drôme « Il était une fois 5 000 paysans idéalistes… ». Bibliographie

Notes et références

Voir aussiArticle connexeLiens externes

Information related to Marius Moutet |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia