|

Ban-de-Laveline

Ban-de-Laveline est une commune française située dans le massif des Vosges, dans le Pays de la Déodatie, à l'est du département des Vosges. Située dans la région historique et culturelle de Lorraine, la commune fait maintenant partie de la région administrative Grand Est. Le nom de Ban-de-Laveline a été substitué à celui de Laveline par décret du . Ses habitants sont appelés les Lavelinois. GéographieLocalisation Situation géographique de Ban-de-Laveline. Le village dépend du canton et de l'arrondissement de Saint-Dié-des-Vosges, s'étend sur plusieurs petites vallées entre les montagnes de la Croix-aux-Mines au sud, Wisembach à l'est, Bertrimoutier au nord et Coinches à l'ouest. Le village est parcouru par plusieurs rivières dont la principale est la Morte, affluent de la Fave, qui prend sa source sur la commune de la Croix-aux-Mines au lieu-dit du Pré de Raves. Géologie et reliefGéographiquement, la commune appartient à la région des Hautes-Vosges, au contact de la ligne de crête séparant la Lorraine de l'Alsace. C'est une des 201 communes du parc naturel régional des Ballons des Vosges, réparties sur quatre départements : les Vosges, le Haut-Rhin, le Territoire de Belfort et la Haute-Saône[2]. Au sud et à l'est, le massif forestier n'offre pas de passage vers l'Alsace limitrophe. L'altitude atteint 994 mètres à la Tête du Violu et culmine à 1 031 mètres au-dessus du col du Pré de Raves. Le village est traversé par la D 23 venant de Raves au nord et de la Croix-aux-Mines au sud. Deux chemins vicinaux vont l'un à Coinches à l'ouest et l'autre à Gemaingoutte au nord-est. La commune de Ban-de-Laveline est limitrophe de six communes vosgiennes : Gemaingoutte, Wisembach, Bertrimoutier, Raves, Coinches, La Croix-aux-Mines et une commune alsacienne : Sainte Marie-aux-Mines, Haut-Rhin. Ban-de-Laveline se situe à moins de 15 min en voiture de Saint-Dié-des-Vosges (12 km) et de Fraize (14 km), à 50 min de Colmar (55 km), et à 1h10 de Nancy (100 km) et Strasbourg (84 km). Communes limitrophesClimatEn 2010, le climat de la commune est de type climat de montagne, selon une étude du Centre national de la recherche scientifique s'appuyant sur une série de données couvrant la période 1971-2000[3]. En 2020, Météo-France publie une typologie des climats de la France métropolitaine dans laquelle la commune est exposée à un climat semi-continental et est dans la région climatique Vosges, caractérisée par une pluviométrie très élevée (1 500 à 2 000 mm/an) en toutes saisons et un hiver rude (moins de 1 °C)[4]. Pour la période 1971-2000, la température annuelle moyenne est de 9,3 °C, avec une amplitude thermique annuelle de 17,1 °C. Le cumul annuel moyen de précipitations est de 1 236 mm, avec 12,6 jours de précipitations en janvier et 10,9 jours en juillet[3]. Pour la période 1991-2020, la température moyenne annuelle observée sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Ste Croix aux Mines », sur la commune de Sainte-Croix-aux-Mines à 12 km à vol d'oiseau[5], est de 10,8 °C et le cumul annuel moyen de précipitations est de 1 094,4 mm. La température maximale relevée sur cette station est de 39,8 °C, atteinte le ; la température minimale est de −18,2 °C, atteinte le [Note 1],[6],[7]. Les paramètres climatiques de la commune ont été estimés pour le milieu du siècle (2041-2070) selon différents scénarios d'émission de gaz à effet de serre à partir des nouvelles projections climatiques de référence DRIAS-2020[8]. Ils sont consultables sur un site dédié publié par Météo-France en novembre 2022[9]. HameauxAlgoutteAlgoutte se situe à une altitude moyenne de 460 mètres[10]. D'une superficie d'environ 70 hectares, le hameau est limitrophe des hameaux de La Praye, de Coinchimont, d'Omégoutte et de Verpellière[11]. En 1867, le hameau comptait 68 habitants, répartis en 14 maisons[12] : soit 3% de la population de la commune à l'époque. La PrayeLa Praye est limitrophe des hameaux d'Algoutte et de Verpellière[11]. D'une superficie d'environ 7 hectares, le hameau est traversé par deux cours d'eau : la Morte et le ruisseau de Raumont, affluent de la Morte. MarimontMarimont est limitrophe du hameau de Coinchimont et au centre bourg[11]. D'une superficie d'environ 22 hectares, le hameau est considéré comme un écart ou un lieu-dit au vu de sa faible densité de population. BréhagoutteBréhagoutte se situe à une altitude moyenne de 589 mètres[10]. D'une superficie d'environ 40 hectares, le hameau est limitrophe du hameau de Québrux[11]. Bréhagoutte est considéré comme un écart ou un lieu-dit au vu de sa faible densité de population : il est traversé par le ruisseau de Québrux. BaudifosseBaudifosse se situe à une altitude moyenne de 630 mètres[10]. D'une superficie d'environ 17 hectares, le hameau est limitrophe des hameaux de Lauterupt et de Raumont[11]. En 1867, le hameau comptait 19 habitants, répartis en 5 maisons[12] : soit 0,8 % de la population de la commune à l'époque. CoinchimontCoinchimont se situe à une altitude moyenne de 515 mètres[10]. D'une superficie d'environ 75 hectares, le hameau est limitrophe des hameaux d'Algoutte, d'Omégoutte et de Marimont[11]. En 1867, le hameau comptait 176 habitants, répartis en 31 maisons[12] : soit 7,7 % de la population de la commune à l'époque. Honville Honville se situe à une altitude moyenne de 450 mètres[10]. D'une superficie d'environ 45 hectares, le hameau est limitrophe des hameaux de La Truche et de Québrux et du centre bourg et est traversé par le ruisseau de Québrux[11]. En 1867, le hameau comptait 124 habitants, répartis en 30 maisons[12] : soit 5,5 % de la population de la commune à l'époque. L'un des bâtiments notables du hameau est l'école, fondée en 1884 et mise en vente au privé à partir de 2013. LauteruptLauterupt se situe à une altitude moyenne de 548 mètres[10]. D'une superficie d'environ 53 hectares, le hameau est limitrophe des hameaux de Raumont, de La Truche, de Baudifosse et de Québrux et est traversé par le ruisseau Basse de la Grande Goutte[11]. En 1867, le hameau comptait 195 habitants, répartis en 45 maisons[12] : soit 8,5 % de la population de la commune à l'époque. D'après la prospection minière de 1993, durant le XVIIe siècle, l'industrie minière dans la commune était concentrée principalement à Lauterupt[13]. OmégoutteOmégoutte se situe à une altitude moyenne de 599 mètres[10]. D'une superficie d’environ 16 hectares, le hameau est limitrophe des hameaux d'Algoutte, de Coinchimont et de Verpellière[11].

En 1867, le hameau comptait 112 habitants, répartis en 22 maisons[12] : soit 5 % de la population de la commune à l'époque. QuébruxQuébrux se situe à une altitude moyenne de 504 mètres[10]. D'une superficie d'environ 66 hectares, le hameau est limitrophe des hameaux de Lauterupt et de Bréhagoutte et est traversé par le ruisseau de Québrux, dont le nom est une référence directe au hameau qu'il traverse[11]. En 1867, le hameau comptait 338 habitants, répartis en 73 maisons[12] : soit 14,8 % de la population de la commune à l'époque. L'un des bâtiments notables du hameau est la chapelle Sainte-Claire. RaumontD'une superficie d'environ 1 km2 soit 100 hectares, Raumont est limitrophe des hameaux de Verpellière et de Baudifosse et est traversé par le ruisseau de Raumont, dont le nom est une référence directe au hameau qu'il traverse[11]. En 1867, le hameau comptait 272 habitants, répartis en 30 maisons[12] : soit 12 % de la population de la commune à l'époque. La TrucheD'une superficie d’environ 14 hectares, La Truche est limitrophe des hameaux d'Honville et de Lauterupt et est traversé par le ruisseau Basse de la Grande Goutte[11]. En 1867, Le hameau comptait 109 habitants, répartis en 24 maisons[12] : soit 5 % de la population de la commune à l'époque. VelupaireD'une superficie d'environ 24 hectares, Velupaire est un hameau limitrophe du centre bourg[11]. En 1867, Velupaire comptait 75 habitants, répartis en 14 maisons[12] : soit 3 % de la population de la commune à l'époque. Durant les années 2010, une centrale de méthanisation, gérée par l'entreprise SEML Methaval, s'installe dans le hameau : à partir de juin 2018, date de la liquidation judiciaire, l'activité de production d'énergie est à l'arrêt[14]. VerpellièreVerpellière se situe à une altitude moyenne de 504 mètres[10]. D'une superficie d'environ 72 hectares, le hameau est limitrophe des hameaux d'Omégoutte, de Raumont, d'Algoutte et de La Praye et du centre bourg[11]. En 1867, le hameau comptait 451 habitants, répartis en 70 maisons[12] : soit 19,8 % de la population de la commune à l'époque. L'un des bâtiments notables du hameau est l'école, fondée en 1846 et transformée depuis 2013 en locaux communaux. Hydrographie et les eaux souterrainesHydrogéologie et climatologie : Système d’information pour la gestion des eaux souterraines du bassin Rhin-Meuse :

La Morte prend sa source à La-Croix-aux-Mines dans le massif des Vosges et rejoint la Fave à Neuvillers-sur-Fave après un parcours de 14,3 km[15]. Le Ruisseau de Verpelliere est un cours d'eau naturel non navigable de 4,4 km, affluent de la Morte : il doit son nom au hameau de Verpellière dont y longe l'artère routière principale. Il ne possède pas d'affluents : sa source se situe dans le hameau de Raumont et il se jette dans la Morte au niveau du hameau de La Praye[16]. Le Ruisseau Basse Perreux est un cours d'eau naturel non navigable de 2,64 km, affluent du Ruisseau Basse de la Grande Goutte. Il ne possède pas d'affluents : sa source se situe dans le hameau de Raumont et se jette dans le Ruisseau Basse de la Grande Goutte au niveau du hameau de Lauterupt[17]. Le Ruisseau Basse de la Grande Goutte est un cours d'eau naturel non navigable de 6,43 km, affluent de la Morte. Il possède deux affluents : le Ruisseau de Québrux[18] et le Ruisseau Basse Perreux. Sa source se situe dans le hameau de Lauterupt et il se jette dans la Morte au niveau du centre de la commune, proche du hameau de Marimont[19]. Le Ruisseau de Québrux est un cours d'eau naturel non navigable de 4,56 km, affluent du Ruisseau Basse de la Grande Goutte : il doit son nom au hameau de Québrux qu'il traverse. Il ne possède pas d'affluents : sa source se situe dans le hameau de Bréhagoutte, à la Fontaine du Chipiant[20] et il se jette dans le Ruisseau Basse de la Grande Goutte au niveau du hameau d'Honville[18].  Réseaux hydrographique et routier de Ban-de-Laveline. UrbanismeTypologieAu , Ban-de-Laveline est catégorisée commune rurale à habitat dispersé, selon la nouvelle grille communale de densité à sept niveaux définie par l'Insee en 2022[21]. Elle appartient à l'unité urbaine de Ban-de-Laveline[Note 2], une agglomération intra-départementale regroupant six communes, dont elle est ville-centre[Note 3],[22],[23]. Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Saint-Dié-des-Vosges, dont elle est une commune de la couronne[Note 4],[23]. Cette aire, qui regroupe 47 communes, est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[24],[25]. Occupation des solsL'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (70,4 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (70,5 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (67,6 %), prairies (15,9 %), zones agricoles hétérogènes (8,7 %), zones urbanisées (4,9 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (2,8 %)[26]. L'évolution de l’occupation des sols de la commune et de ses infrastructures peut être observée sur les différentes représentations cartographiques du territoire : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et les cartes ou photos aériennes de l'IGN pour la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].  IntercommunalitéLa commune fait partie de la Communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges depuis 2017, précédemment de la Communauté de communes Fave, Meurthe, Galilée (à partir de 2014), anciennement de la Communauté de communes du Val de Galilée (à partir de 1997). Enjeux d'urbanisationLe PLU de Ban-de-Laveline, datant de 2009, a identifié plusieurs enjeux[27],[28] à l'urbanisation de la commune :

Explication du PPADLes conclusions de l'analyse territoriale réalisée dans le cadre du diagnostic ont permis de faire émerger les enjeux du territoire[27] en adéquation avec la volonté et les objectifs communaux, articulé autour des trois grands axes :

ToponymieDeux théories existent quant au nom de la commune : ou bien la déformation du mot aveline de l’occitan avelana (« noisette ») venant du latin abellana ; ou bien une déformation de la racine « aqua », fréquente dans les lieux où passent des ruisseaux.

Le ban désigne le territoire où s'exerce la juridiction d'un suzerain. Le ban permettait en outre au seigneur d'exiger un droit de passage sur ses terres, un péage. HistoireLes débutsBan de Laveline (Laveline, Avelines) nommée Aquilina dit le chanoine Ruyr, parce que plusieurs ruisseaux y découlent, était autrefois le chef-lieu d'un ban. Le village doit probablement son existence grâce à l'arrivée des moines du chapitre de Saint-Dié qui s'y sont fixés, établissant une cellule dédiée à l'Assomption de Marie, entre 670 et 700 près du hameau de Honville. C'est ainsi qu'est créée la première exploitation agricole autour de laquelle s'est développé un bourg appelé grande ferme de Hunnus, d'où est dérivé le nom du hameau de Honville. Vers l'an 850, le nombre d'habitants augmenta rapidement. La défense du domaine contre les invasions étrangères, fut confiée à des sous-voués lorrains qui exercèrent leur charge au nom du duc de Lorraine. En 1270, le duc Ferry donna en fief et hommage à Aubert de la Haute-Pierre et à ses hoirs, le plaid du palais que lui devait le ban de Laveline. Nous lisons, au sujet des servitudes dues par les villages voisins au château du Spitzemberg : messire Aubert de la Varêne doit la garde, an et jour, et dit aussi la moitié de la barre, de la clef, de la serrure et de la porte du château, et sa part de la palissade et du mur. Il est fait mention d'Andoin de Laveline dans un traité de partage fait en 1284 entre Renaud de Neufchâtel et Jean, son neveu, voué de Nomeny. Dans un autre traité de partage fait entre les mêmes, en 1285, il est dit que Renaud emporte pour sa part le fief que Messire Aubert de Laveline tenait au ban de Laveline.Le 24 avril 1488, Jean de Bouzey vendit au duc René un tiers de la seigneurie de Laveline et d'autres héritages à Chipaul (Chipal), Saint-Nicolas-de-la-Croix, Sardray et Quebrux. L'invasion suédoise de 1635Durant la guerre de Trente Ans, les Suédois, alliés du Dauphin, envahissent la Lorraine occasionnant de nombreux dégâts en amenant avec eux la peste. Les ravages sont terribles. La population n'ayant plus de quoi se nourrir disparait peu à peu du fait de la famine et du fléau de la peste. Les habitants qui restent en vie doivent payer au prix fort la nourriture qui fait l'objet de spéculations, appauvrissant encore un peu plus la population. De nombreux champs n'étant plus labourés retournent à l'état sauvage et se couvrent peu à peu d'épines et de ronces. On voit apparaître des loups dans la région, sortant des bois en meute pour attaquer la population affaiblie. Les traités de Westphalie (1648), des Pyrénées (1659) et de Nimègue (1679) mettent progressivement fin à ce chaos. La paix retrouvée, en Lorraine, l'activité économique repart tout doucement, soutenue par une immigration encouragée. Le village sur le plan spirituelSur le plan spirituel, Laveline était une paroisse du doyenné de Salm, et avait comme annexe La Croix-aux-Mines. Le droit de présentation à la cure de Laveline appartenait au chapitre de Saint-Dié, qui percevait les dîmes. En 1710, une bulle du pape Clément XI maintient au chapitre le droit de patronage qui lui était contesté. En 1716 les habitants de Laveline, assemblés dans le cimetière, obéissant aux injonctions du sergent de justice du sieur de Cogney, maltraitent les représentants du chapitre, et refusent de faire mise sur la dîme des pommes de terre. MinesOn a exploité près du Ban-de-Laveline, du minerai de manganèse composé, d'après une analyse de Berthier, sur cent parties, de 76,2 manganèse rouge, 5,5 oxygène, 7,8 eau, 5,5 oxyde de fer, 5,0 argile. Une prospection effectuée en 1993 fait suite à une cartographie-inventaire datant de 1989-1990, révélant l'existence de plus de 50 sites de fonderies au début du XVIIe siècle et à une première campagne de prospection conduite en 1991, conduite sur les communes de La Croix-aux-Mines et de Ban-de-Laveline. Elle a concerné 4 site de la vallée de Lauterupt, en ce qui concerne la commune de Ban-de-Laveline[13]. Château de LavelineIl existait autrefois un château sur le ban de Laveline dont il ne reste plus rien. Ce château construit au XIIIe siècle aurait été détruit en 1642 par les Suédois. Il n'a semble-t-il pas été reconstruit par les derniers propriétaires. Ce château était entouré de ruisseaux. École et mairieLa mairie et l'école de garçons et des filles du village, ont été construites en 1865. L'école de Honville a vu le jour en 1884 et celle de Verpellière en 1846 : ces deux écoles avec celle maternelle (située en rez-de-chaussée de la mairie) ont été transférées au groupe scolaire Simone Veil, à partir de l'été 2012. Les registresLes actes de baptême, de mariage et de sépulture commencent en 1638. Les registres pouvaient également contenir des détails sur l'administration globale de la paroisse, autre que les actes religieux, tels que des obligations, des legs, des dons ou les événements notoires[30]. D'après une note d'un de ces registres, Louis XIV aurait diné à Laveline le 4 août 1675. Le passage de Louis XIVLe 13 octobre 1681, Louis XIV et sa cour se rendent à Ban-de-Laveline pour diner. Le roi accompagné par la reine Marie-Thérèse, du ministre Louvois s'arrêtent à l'Hoste du Bois qui se trouvait au pied de la montagne. Après le diner il repartit pour Sainte Marie-aux-Mines où il coucha avec sa suite. Son objectif était de se rendre à Strasbourg pour y faire construire une citadelle. Il y arriva finalement le 23 octobre et repartit le 27 octobre pour Saint-Germain-en-Laye qu'il atteignit le 16 novembre[31]. Le village change de nomDans sa séance du 2 novembre 1902, le maire fait connaître à ses conseillers, qu'il existe dans les Vosges trois communes portant le nom de Laveline : Laveline devant Bruyères, Laveline du Houx (canton de Bruyères) et Laveline (canton de Saint-Dié). Pour éviter des confusions toujours possibles, il suggère d'ajouter devant Laveline le nom de Ban. Il est arrivé dit-il "que des lettres ou des colis destinés à notre commune soient acheminées vers les autres localités, occasionnant des retards considérables dans l'acheminement du courrier". Il propose donc de modifier l'appellation de la commune de Laveline en Ban-de-Laveline d'autant plus que les habitants ont déjà pris l'habitude d'adopter ce nom. L'arrêté présidentiel en date du 15 août 1903 entérine le nouveau nom de Ban-de-Laveline. Village situé près de la ligne de front, de violents combats se déroulèrent occasionnant de nombreuses pertes de part et d'autre. Pendant 17 jours, la commune est le théâtre d'assauts répétés entre les troupes françaises et allemandes pour tenir ce point stratégique, à quelques kilomètres de la Tête des Faux. Le 23 juillet 1923, en présence de tout le conseil municipal, la commune reçoit la croix de guerre 1914-1918 des mains du ministre de la Guerre[32], en récompense des nombreux sacrifices consentis par la population. M. René Fonck (1894-1953), député des Vosges était présent à cette cérémonie. Libération en 1944Occupée depuis le 22 juin 1940[33], Ban-de-Laveline a été libérée de l’occupation allemande le 26 novembre 1944 après une série de bombardements d'obus au cours du mois de novembre 1944. Les troupes américaines entrèrent au centre du village, dit Laveline, à 10h00 le 24 novembre 1944 en venant de la haute Mandray par le Chipal[33]. Les habitants avaient été évacués en partie dans la nuit du 23 au 24 novembre par les troupes allemandes. Seuls les hameaux de Lauterupt et du Haut de Raumont n'ont été libérés que le 26 novembre 1944 vers 15h00, lorsque les troupes américaines se sont mises à la poursuite des troupes allemandes, s'enfuyant par les forêts alentour[34]. Politique et administrationListe des maires de 1792 à 1884

Liste des mairesFinances localesBudget et fiscalité 2022 Mairie-école de Ban-de-Laveline. En 2022, le budget de la commune était constitué ainsi[36] :

Avec les taux de fiscalité suivants :

Chiffres clés Revenus et pauvreté des ménages en 2021 : médiane en 2021 du revenu disponible, par unité de consommation : 21 800 €[37]. Population et sociétéDémographieÉvolution de la population depuis 1793L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations de référence des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[38]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005[39]. En 2022, la commune comptait 1 163 habitants[Note 5], en évolution de −4,98 % par rapport à 2016 (Vosges : −2,96 %, France hors Mayotte : +2,11 %). Indicateurs sur la population de 1968 à 2019

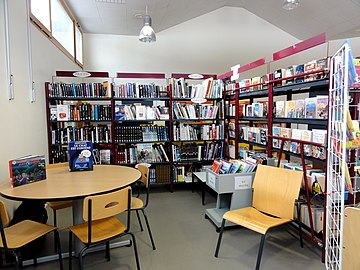

Vie localeEnseignementScolarité et éducationSitué au groupe scolaire Simone Veil[43], il accueille depuis septembre 2012 les élèves de maternelle (2 classes) et de cours élémentaire (4 classes). Les cours ont lieu de 8h30 à 11h30 les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis et de 13h30 à 16h30 les lundis, mardis et jeudis. À compter de la rentrée de septembre 2020, les cours auront lieu les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30. Le bâtiment scolaire abrite également la bibliothèque municipale, gérée par la section Bibliothèque par l'ASCB, et la salle de musique. Le nombre d'élèves pour l'année 2019-2020 est de 116[44]. Services et restaurationAu sein du groupe Simone Veil, un organisme dit de cantine-garderie est présente pour assurer la restauration dans la structure et le relais (par la garderie) de la structure scolaire après les heures standards.

ÉquipementsÉquipements sportif et culturelsSalle des fêtesDescriptionSitué au centre historique et administratif de la commune, la salle des fêtes est une salle de réception d'une capacité de 249 personnes, équipé d'une régie complète son et lumière. Le lieu accueille des événements tels que des bals, des spectacles de théâtre, des concerts, des réunions publiques, des repas dansants.

Histoire Le bâtiment est lié à l'histoire de la commune. Avant sa fonction actuelle, le bâtiment a été, chronologiquement :

À partir de 1945, le bâtiment obtient sa fonction actuelle de salle des fêtes : cependant, elle fut converti en chapelle ardente lors du rapatriement d'un jeune lavelinois mort pendant la guerre d'Algérie. Salle AquilinaLa salle Aquilina, anciennement les locaux de la cantine scolaire, se situe près de la mairie et peut accueillir au maximum 48 personnes. Elle offre une alternative à la salle des fêtes comme salle de réception de taille réduite. Centre sportif et culturelSitué rue du Stade, rue portant ce nom dû au dit équipement, le centre sportif et culturel est constitué d'un gymnase, d'un vestiaire et d'une salle de réunion au rez-de-chaussée et d'un ensemble de trois salles de réunion au premier étage. Bibliothèque municipaleSitué au groupe scolaire Simone Veil[43] depuis 2012, précédemment au première étage de la mairie, la Bibliothèque municipale propose, en fonds propres, près de 1 500 livres dit "adultes" et 950 dit "jeunesse" de tout type : albums, contes, romans, documentaires, revues et BD. Un système de prêt existe pour les adhérents, en plus d'espaces dédiés pour lire sur place les ouvrages[45]. En plus de la mise à disposition de livres, la Bibliothèque municipale organise de nombreuses expositions ainsi que des événements thématiques et accueille également des conférences du FIG depuis 2017.

BoulodromeCréé en 2007, le terrain de boules, ou boulodrome, est situé à l'arrière du Centre Sportif et Culturel. Sa principale utilisation est faite par la section Détente et Loisirs de l'ASCB pour des entraînements de pétanque hebdomadaire et des tournois durant la période estivale. Aire de jeux Créé en 2015, l'aire de jeu, situé près du Centre Sportif et Culturel, est composée d'un terrain multisports en gazon synthétique, permettant la pratique du football, du handball et du basketball, d'un terrain de football de loisir sur herbe naturelle, d'une zone destinée aux enfants (8-12 ans) et d'une destinée aux enfants en bas âge (3-8 ans) Terrains de tennisUn ensemble de terrains en extérieur pour la pratique du tennis est présent rue du Stade, proche du Centre Sportif et Culturel. Il est constitué d'un terrain dur extérieur et d'un terrain dit en terre battue. Équipements (ou structures) administrativesMaison de services au public (MSAP)La Maison de services au public a pour mission d'informer sur les droits et prestations, aider aux démarches administratives et à l'utilisation des services en ligne[46].  Agence postale communaleL'Agence postale communale est la représentation locale du système postal national, gérée par la municipalité par convention avec la Poste[47]. Une rénovation du bâtiment a eu lieu durant l'année 2020 : pendant la période des travaux, l'agence a été transféré au rez-de-chaussé de la mairie. C.C.A.SLe centre communal d'action sociale, commission administrative composée de 10 membres, 5 élus et 5 citoyens nommés par le maire, est situé dans les locaux de la mairie. Son but est « de lutter contre l’exclusion et soutenir les populations les plus fragiles ». AssociationsIl existe 17 associations au sein de la commune de Ban-de-Laveline, ainsi que 2 corps constitués, pouvant être rattaché aux dites associations et qui sont l'Harmonie Municipale de Ban-de-Laveline et l'Amicale des Sapeurs-Pompiers des 4 Communes[48].

Cas de l'Association sportive et culturelle de Ban-de-LavelineL'association est constitué de douze sections ayant chacune leurs activités.

FestivitésLa fête patronale est le 15 août : elle est liée à l'Église de l'Assomption-de-Notre-Dame et à la Sainte-Vierge, pour l'aspect religieux, et est communément appelé Fête du Village, pour l'aspect culturel et communautaire. Communication localeLa communication au sein de la commune de Ban-de-Laveline se fait à travers deux média :

ÉconomieLes activités économiques à Ban-de-Laveline se divisent en quatre catégories : professionnelles, industrielles, commerciales et agricoles. Population active, emploi et chômage

Activités professionnelles, industrielles et commercialesIl existe 33 entités économiques hors agricultures : 3 dites industrielles, 14 dites commerciales et 16 dites professionnelles[51]. AgricultureBan-de-Laveline est une commune principalement forestière. Cependant, onze exploitations agricoles sont en activité sur le territoire lavelinois en 2020 (contre 31 en 2000)[51]. L'occupation des terres non forestières se résume principalement au pâturage et, dans une moindre mesure, aux cultures. D’importantes surfaces de terrasses agricoles façonnent également le paysage de la commune et sont à préserver. Évolution de la Surface Agricole UtileEn 2000, les exploitations ayant leur siège sur la commune exploitaient 625 ha. Cette surface est en forte augmentation depuis 1979 où elle représentait 448 ha, soit une augmentation de 29 %. Cette tendance est propre à la commune puisqu’entre les deux dernières périodes intercensitaires, la Surface Agricole Utile (SAU) du canton de Saint-Dié Est a enregistré une baisse de 22 % et celle de l’arrondissement une baisse de 17 %[27]. Orientations et productionsLes surfaces cultivées sont surtout consacrées aux cultures fourragères (92 % des surfaces) dont une part importante est consacrée aux surfaces toujours en herbe. À l’image des exploitations agricoles, la taille du cheptel est en diminution dans la commune. En 2000, la commune comptait 1245 bêtes alors qu’elle en possédait 1 491 en 1979 (soit une chute supérieure à 17%). En 2000, avec 685 têtes sur 1245, le cheptel de bovins est le plus important (55 %), avant les volailles (32 %) et les ovins (11,6 %). L’élevage de porcins est marginal sur la commune : 16 bêtes sont recensées en 2000. Depuis 1979, les bovins sont en nette augmentation (+25 %) au détriment des autres élevages[27]. Zone d'appellation d'origine (AOC)La commune fait partie de 2 zones d’appellation d’origine : AOC Munster et AOC Miel de Sapin. Ces distinctions mettent en avant la qualité des productions agricoles locales ainsi que la valeur des espaces dans lesquels ils sont produits[27]. Culture locale et patrimoineLieux et monumentsÉglise de l'Assomption-de-Notre-Dame L'église de Laveline a été construite en 1716 sur l'emplacement des anciennes fondations d'un oratoire du XIe ou XIIe siècle. La première église tombée en ruine est démolie. Une seconde église reconstruite sur l'emplacement de la première est édifiée en 1504. Elle est restaurée en 1694 par le curé Husson. En 1710 le clocher qui menaçait de s'écrouler est réparé sous le mandat du curé Florent. Dans la nuit du 29 au 30 août 1725 la foudre s'abat sur le clocher le détruisant en grande partie. Une horloge est ajoutée en 1730 au clocher de l'église. L'ancienne tour remonte à l'époque romane, la nouvelle tour a été construite en 1870. En 1900 une souscription est lancée auprès de la population pour restaurer l'église de Ban-de-Laveline. On profite pour poser huit vitraux, construire deux autels latéraux, restaurer l'orgue[52],[53] et installer de nouveaux bancs. Parallèlement, la commune fait installer un chemin de croix. En 1952, le remplacement des cloches s'avèrent nécessaire[54]. On en profite pour électrifier les cloches[55]. Chapelle Sainte-Claire On doit à un habitant de Hautgoutte, Nicolas Noël, l'édification de la chapelle Sainte-Claire en 1770. Cet habitant désirait en effet construire une chapelle à la suite d'un vœu qu'il avait formulé s'il recouvrait la vue. Il édifia cette chapelle près de la source Sainte-Claire. Vers le milieu du XXe siècle le bâtiment fut remplacé et construit à proximité de la route pour rendre son accès plus facile. Entretenue pendant très longtemps par les habitants de Hautgoutte, la petite chapelle est restaurée ensuite par des paroissiens de Ban-de-Laveline et des environs. À l'intérieur de la chapelle se trouvent deux statuettes représentant sainte Claire et saint Nicolas. Au début de la Première Guerre mondiale, vers 1914, les combats violents qui se déroulèrent sur la crête du Violu, en face de Sainte-Marie-aux-Mines, se soldèrent par la mort de plusieurs chasseurs alpins. On enterra hâtivement les corps à proximité de la chapelle qui furent rendus à leurs familles dès la fin du conflit. La chapelle était aussi le lieu de rendez-vous des aumôniers-militaires venus pour y célébrer la messe pendant les années du conflit. La source à proximité de la chapelle était connue depuis le XVIIIe siècle pour avoir des vertus miraculeuses. On y venait pour se laver les yeux en invoquant sainte-Claire[56]. Chapelle Notre-Dame-de-la-Pitié (1818) Cette chapelle est située à l'entrée du hameau de Québrux et dédiée à Notre-Dame de Pitié. Il n'y a pas de messe ni de pèlerinage à cet endroit, ce n'est qu'un lieu de recueillement pour les habitants venant implorer la Vierge des Sept-Douleurs pour obtenir une guérison ou une faveur de la Madone[57]. À l'intérieur de la chapelle on aperçoit une statue de la Vierge Marie, ainsi qu'un tombeau. Le propriétaire de la chapelle qui fut condamné en 1814 au supplice de la Schlague[58] par les troupes alliées qui traversaient la région, promit de reconstruire la chapelle à l'endroit où elle existait auparavant, s'il parvenait à passer l'épreuve. Son vœu étant exaucé, il tient parole. Depuis peu, la chapelle a été rénovée par la commune de Ban-de-Laveline, avec le soutien de la Fondation du patrimoine[59]. Grotte Notre-Dame-de-Lourdes Grotte de Lourdes[60],[61] : La grotte Notre-Dame-de-Lourdes, érigée en 1944[62], se trouve derrière l'église et le cimetière, dans une cavité souterraine qui comporte une partie horizontale accessible. Monuments aux morts Il existe trois monuments aux morts[63] dans la commune :

Patrimoine industrielComme l'a rappelé le Parc naturel régional des Ballons des Vosges, « au milieu du XIXe siècle, presque chaque cours d’eau de la montagne vosgienne produisait de l’énergie par l’intermédiaire de roues à eau[65]. Cette technique fut progressivement abandonnée avec l’industrialisation »[66]. Tel est le cas de la scierie hydraulique nommé localement "le Haut-Fer" de 1825, remise en état en 1996 et, depuis, ouverte au public[67],[68]. Petit patrimoine ruralFontaine - lavoir - abreuvoir - réservoir[69]. Décor de porte piétonne[70]. Personnalités liées à la commune

Héraldique

Pour approfondirBibliographie

Articles connexes

Liens externes

Notes et référencesNotes

Cartes

Références

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia