|

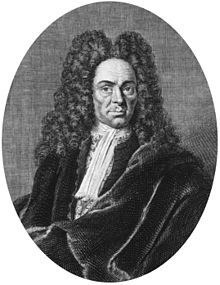

Jacob Leupold Jacob Leupold (* 22. Juli 1674 in Planitz; † 12. Januar 1727 in Leipzig) war ein deutscher Mechanicus (im heutigen Sinne Ingenieur), Instrumentenbauer und Verfasser der technischen Enzyklopädie Theatrum Machinarum (1724–1727), die als die „letzte große deutschsprachige Zusammenfassung des gesamten Maschinenwesens vor dem Einzug der neuen Kraft- und Arbeitsmaschinen“[1] gilt. Leben und WerdegangJacob Leupold kam am 22. Juli 1674 als Sohn des Handwerkers Georg Leupold († 1707) und dessen Frau Magdalena auf die Welt. Bereits in der frühen Kindheit erhielt Jacob Leupold bei seinem Vater, der Tischler, Drechsler, Uhrmacher und Bildhauer war, eine fundierte handwerkliche Ausbildung.[2] Auf Grund seiner körperlichen Gebrechlichkeit und daher schlechten Voraussetzungen für den Beruf des Handwerkers entschied sich sein Vater, ihm neben dieser praktischen Ausbildung privaten Schulunterricht zu finanzieren, und schickte ihn im Anschluss daran auf die Lateinschule nach Zwickau. Nachdem er auf Grund von finanziellen Engpässen das Studium der Theologie in Jena und Wittenberg jeweils abbrechen musste, wurde er 1696 ohne Immatrikulationsgebühr in Leipzig aufgenommen. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte er bereits seine naturwissenschaftlichen Kenntnisse vertieft, indem er unter anderem in Jena die Vorlesungen des bekannten Astronomen und Mathematikers Erhard Weigel besuchte und sich in Wittenberg mit der mathematischen Bibliothek von Professor Martin Knorre befasste. Seinen Lebensunterhalt bestritt er durch Nachhilfeunterricht sowohl für Schüler und Studenten als auch für Handwerker. Im Zuge dieser Tätigkeit fertigte er diverse technischen Instrumente an, mit denen er physikalische Problemfälle experimentell veranschaulichen konnte. Der Erfolg dieser Vorgehensweise bewog Leupold 1699 dazu, das Studium aufzugeben und sich gänzlich der Mechanik zuzuwenden. Bestärkt durch die Bemerkung seines Lehrers Gottlob Friedrich Seligmann, Prediger gäbe es genug in Leipzig, an Künstlern aber herrsche Mangel, gründete er eine Werkstatt in Leipzig.[1] Im Jahre 1701 nahm Jacob Leupold eine Stelle als Hausvater (Hausmeister) und Ökonom am St. Georgs-Lazarett an, die ihm ein regelmäßiges Einkommen sicherte und gleichzeitig ausreichend Zeit für die Beschäftigung mit der Mechanik ließ. Im selben Jahr heiratete er Anna Elisabeth Tyck, mit der er 3 Söhne und 3 Töchter zeugte, von denen bis auf die jüngste Tochter alle in frühen Jahren verstarben. Nach dem Tode Anna Elisabeths (1713/1714) nahm er 1715 in zweiter Ehe Maria Gotthun zu seiner Frau. Zu dieser Zeit gab er seine Anstellung im Lazarett auf und vergrößerte seine Werkstatt zu einer Mechanischen Fabrique, in der er Facharbeiter wie Rotgießer, Schlosser und Zirkelschmiede beschäftigte. Leupolds Bemühungen, als Mechanicus an der Universität Leipzig angestellt zu werden, scheiterten, da die zünftigen Handwerker vor Ort vermutlich aus Konkurrenzangst ihr Veto einlegten. Aufgrund der Qualität seiner Arbeiten und Veröffentlichungen kam Leupold in Kontakt mit anerkannten Wissenschaftlern wie dem Gelehrten Christian Wolff und wurde 1715 zum Mitglied der Königlich-Preußischen Akademie der Wissenschaften gewählt. 1719 wurde er zum preußischen Kommerzienrat ernannt. Darüber hinaus fand sein Schaffen im Ausland starke Beachtung. So lud beispielsweise Peter der Große ihn wiederholt nach St. Petersburg ein, was Leupold jedoch ablehnte. 1720 kündigte Leupold in einem Prospekt sein Vorhaben einer technischen Enzyklopädie als Vollkommene Nachricht von denen Mechanischen Schriften oder Theatro Machinarum Universali an; die Finanzierung dieses Großprojekts wurde von Kaiser Karl VI., dem Landesherren August dem Starken sowie der Akademie der Wissenschaften gewährleistet. Im Jahr 1725 wurde er königlich sächsischer Rat und Bergwerkskommissar. In Ausübung dieser Tätigkeit unternahm er zahlreiche Reisen in das Erzgebirge, bei denen er die Einrichtung eines Maschinenhauses zu Lehrzwecken beim Oberbergamt Freiberg in Sachsen und den Aufbau einer Bergwerks- und Mechanikerschule in Leipzig plante. Die Verwirklichung dieser Pläne verhinderte sein früher Tod im Alter von 52 Jahren am 12. Januar 1727. Die HTWK Leipzig verehrt ihn, indem sie die Jacob-Leupold-Medaille als höchste Auszeichnung vergibt. WerkeErfindungen (Auswahl) Bevor Jacob Leupold sich mit dem Verfassen seiner technischen Enzyklopädie beschäftigte, trat er durch vielfältige Arbeiten hervor. Bereits im Jahr 1705 entwickelte er seine erste Luftpumpe. Zudem bot seine Werkstatt eine breite Palette von mechanischen Apparaturen, wie beispielsweise meteorologische und geodätische Messinstrumente aller Art, eine Rechenmaschine und Feuerspritzen an. Eine große Anzahl des Angebots waren eigene Erfindungen oder Verbesserungen bereits existierender Maschinen. Hervorzuheben sind hierbei die folgenden zwei Entwürfe:

Leupold zeichnete sich dadurch aus, kein handwerklicher Mechaniker im zeitgenössischen Verständnis zu sein, sondern seine Apparaturen auf einer modernen wissenschaftlichen Basis und in arbeitsteiliger Form herzustellen. Technische Enzyklopädie Theatrum Machinarum Nachdem er 1720 die Veröffentlichung der technischen Enzyklopädie Theatrum Machinarum mit der Zielsetzung angekündigt hatte, eine enzyklopädische Zusammenfassung des zeitgenössischen Standes der Technik zu erarbeiten, reiste er im In- und Ausland, um eine umfangreiche Sammlung an technischer Fachliteratur zusammenzutragen. Im Jahre 1724 erschien der erste Band Theatrum Machinarum Generale oder Schauplatz des Grundes mechanischer Wissenschaften bei dem Leipziger Verleger Gleditsch. Im Vorwort nennt Leupold die Zielgruppe des Werkes. Er betont, dass sich seine Ausführungen „hauptsächlich nicht auf die Gelehrte und erfahrne Mathematicos gerichtet, (sondern dass) alle Gelegenheit haben sich derer hiervon vorhandenen Schriften zu bedienen.“[4] In den folgenden drei Jahren (bis 1727) veröffentlichte Leupold weitere sieben Bände mit über 430 Kupfertafeln. Weitere 20 Teile sollten bis zur Fertigstellung der Enzyklopädie folgen. Auf Grund seines Todes konnte er sein Werk nicht vollenden. Das Theatrum Machinarum setzte Maßstäbe für die künftige Maschinenkunde. Neben den schriftlichen Ausführungen verdeutlichen zahlreiche Konstruktionszeichnungen die Vorgänge. Da Leupold die Fachbegriffe in deutscher und lateinischer Sprache abfasste und klar definierte, leistete er einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung einer deutschsprachigen technischen Terminologie. Ihm kommt zudem das Verdienst zu, die technischen Theorien seiner Vorgänger weiterentwickelt zu haben. Leupolds Werk war von einem ausgeprägten Nützlichkeitsdenken bestimmt, da für ihn seine Maschinenentwürfe vorrangig der Hebung des Wohlstands im Lande dienen sollten. Sein Hauptziel war nicht der höhere Theorieanspruch, sondern die Effektivität und eine möglichst ökonomisch sinnvolle Konstruktion und Betriebsweise seiner Apparaturen. Ein weiterer wichtiger Aspekt seiner Arbeiten sind seine Ausführungen über den Ingenieurberuf. Leupold verstand darunter nicht mehr den Kriegsingenieur, sondern den Zivilingenieur. Das hierbei Herausragende ist die Unterteilung derer, die sich mit Mechanik beschäftigen, in drei verschiedene Personengruppen:

Diese Unterscheidung war zum damaligen Zeitpunkt zukunftsweisend. In diesem Sinne verstand sich Leupold selbst als Practicus. Von Jacob Leupold verfasste Bände des Theatrum Machinarum:

Posthum erschienene Bände des Theatrum Machinarum:

LiteraturPrimärliteratur

Sekundärliteratur

WeblinksCommons: Jacob Leupold – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Einzelnachweise

Information related to Jacob Leupold |

||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia