|

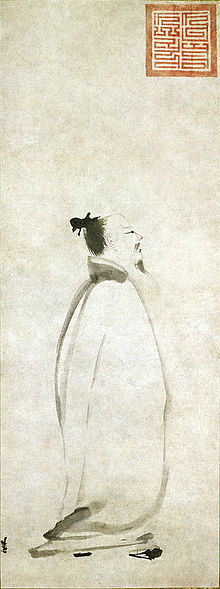

李白

李白(701年—762年)[1]:2-3,字太白,號稱「詩仙」[2]:12,自號「青蓮居士」,綿州彰明縣人[1]:58,唐代詩人兼官員。有關李白的家世存在爭議,根據不同學者的考證和推論,有「蜀地漢人」、「西域漢人」及「西域外族」等說。李白在蜀中長大,二十四歲開始出蜀漫遊各地,力圖獲得官員的舉薦而入仕,但事與願違多次碰壁,四十二歲時李白因身為高士而名動京師,獲唐玄宗徵召,出任翰林供奉,成為宮廷詩人,開展李白人生最光輝的時期,但兩年後李白即因被中傷和排擠而請辭,繼續踏上他的旅程。安史之亂時,永王李璘起兵奪權,李白應召入伍,事後被牽連獲罪下獄,流放夜郎,途中遇赦而還,六十二歲時過世。 李白詩存世約有1,000首,詩風飄逸奔放,想像大膽,富於獨創性,充滿浪漫主義情調,於絕句與樂府歌行體成就尤大,代表作有《靜夜思》、《將進酒》、《蜀道難》、《行路難》、《早發白帝城》、《登金陵鳳凰臺》、《黃鶴樓送孟浩然之廣陵》等,與杜甫一起受譽為中國歷史上最優秀的詩人。李白自認有棟樑之才,既有經世濟民的志願,也懷有出世隱居的願望。宗教方面,李白篤信道教,熱切嚮往神仙不死,曾受道籙與煉丹,於佛教知識亦能純熟掌握。李白是最知名的中國詩人,對後世有巨大影響,與杜甫自九世紀初就被認定是盛唐最偉大的詩人,深受歷代評論家讚賞,馳譽中國域外,在文學史上地位崇高。 家世李白自稱出生於巴蜀[2]:22,是隴西人,以李廣為遠祖。而隴西李氏是唐朝幾個最著名的大姓之一。李陽冰指李家是西涼國主李暠的後人[1]:47-48、31,原本歷代為官,不幸獲罪而導致全家被放逐到西域,於706年(神龍元年)遷居蜀地,而李白出生於綿州[1]:24、6、3。郭沫若認為李白是生於碎葉的漢人[1]:6[2]:24;李長之認為李白祖先是居於中亞的華僑[3]:8。施逢雨認為李白出自四川綿州一個普通的家庭,而出於隴西李氏和謫居西域之說都是李白本人杜撰的[1]:58、51、56。陳寅恪認為李白一家是西域胡人,李白五歲時從西域遷居蜀地,改姓李,其父親被人稱為「胡客」,因而名為「李客」[4]:313。岡村繁認為李白是塞外出生的蒙古系異族人,祖先是定居在碎葉的異族,至李白父親因爭訟敗訴,而偷偷逃離移居蜀地。由於李白是不具戶籍的流民子弟,因此無法考科舉[5]:156-157。松浦友久同樣認為李白是異族,生於西域,一家在李白五歲左右從西域移居蜀地;李白家庭原本在西域經商[2]:2、41,父親沒有中國名,而以「客」為稱呼;又因李白是異族,故沒有資格參加科舉考試[2]:3、5。宇文所安懷疑李白有波斯或突厥的血統,父親很可能是商人[6]:133。 生平早年李白在四川成長,自小閱讀百家之書,喜愛劍術,與道士交往,曾與號稱「東嚴子」的隱士一同隱居山中,又曾遊歷峨眉山[1]:62。 他愛好武藝[2]:70,年輕時有任俠格鬥之事,自稱曾親手殺人[1]:151,輕財好施[5]:163,與任俠之徒結交[2]:71。721年(開元九年),李白往遊益州,在路中拜謁益州長史蘇頲,獲稱讚「天才英麗,下筆不休」,若好好充實,日後可與司馬相如媲美[1]:62。 壯年約在724年(開元十二年)秋天,李白為了遊歷四方與追求更好前途,離蜀沿江東遊,到過今湖北、湖南等地[1]:64,在襄陽認識了孟浩然[6]:137。約在翌年夏天,李白沿江來到金陵、揚州,待了兩年,之後可能因盤纏用盡,溯江西歸準備回家。727年(開元十五年)李白到達鄂州後不久,在安州與許氏結婚[1]:65、67,成為贅婿[5]:189。許家出自前宰相許圉師,李白有了許家的資助,便在安州住下來[1]:68,想仰賴許氏的門第和名聲,等待出頭的時機[7]:23。婚後不久,李白曾到潁陽探訪好友元丹丘,又曾在安州一帶的山區隱居過。李白不只一次干謁(自薦求職)安州的官員,希望得到薦拔,但未能如願[1]:68。731年(開元十九年)十一月,唐玄宗到達洛陽,李白大約在同時也到洛陽找機會,常在酒肆裏飲酒作樂,結交豪傑。翌年十月唐玄宗離開洛陽,不久李白也從洛陽到潁陽探訪元丹丘,然後到隨州拜訪著名道士胡紫陽,再回到安州[1]:71-73。 734年(開元二十二年),李白遊歷襄陽,干謁襄州刺史韓朝宗,希望得到韓朝宗的薦拔,但沒有成果[1]:77-78。據說李白在謁見韓朝宗時,稍有不敬,有所冒犯,遂以「醉酒失態」為借口[6]:137。735年(開元二十三年),李白與好友元演前往并州,得到元演父親太原府尹殷勤款待,樂不思蜀,翌年才經過洛陽回到安州的家。737年(開元二十五年),也許因為妻子許氏離世,李白與兒女遷到元丹丘所在的南陽,同年末李白西行到長安,向朝廷呈獻辭賦自薦,但得不到任用,之後到終南山隱居。738年(開元二十六年)秋,李白曾在玉真公主於終南山的別館做門客,但得到冷淡待遇[1]:80、83。翌年夏天,李白從長安到邠州與坊州遊歷,之後又回到終南山。740年(開元二十八年),李白離開長安前往山東地區,到達兗州,與名士孔巢父等五人交遊,一同隱居於兗州東北的徂徠山(今山東泰安縣東南[5]:207),時人稱呼六人為「竹溪六逸」[1]:95、97。他們每日放歌酣飲,超脫世俗[5]:207。翌年李白離開兗州,到杭州一帶遊歷[1]:99。  742年(天寶元年)秋,李白因身為高士而名動京師(一說受當時獲召赴長安的道士吳筠[5]:216,以及玉真公主的推薦[8]:33),受唐玄宗徵召[1]:183,當時李白極度喜悅,「仰天大笑」而前往長安[5]:222,在老子廟與祕書監賀知章見面[1]:107。賀知章讀過李白《蜀道難》、《烏栖曲》、《烏夜啼》等詩,說「此詩可以泣鬼神矣」[2]:175,並稱讚李白為「謫仙人」[5]:225,一同到酒家飲酒作樂[1]:107。因為賀知章的激賞,李白名字傳到唐玄宗那裏,受破格提拔[2]:141。李白呈獻辭賦《宣唐鴻猷》[1]:102,深得玄宗賞識,曾獲皇帝親自調羮嘗味[9]:224,擔任翰林供奉[1]:103,成為宮廷詩人[2]:163,侍奉御筵,陪唐玄宗遊幸溫泉宮,為皇帝和嬪妃寫作讚頌的詩篇,偶爾參與起草詔命。這是李白一生中最光輝燦爛[1]:102-103、最得意的日子[5]:216。他清晨時入宮謁見皇帝,留在宮中待詔供奉,日落時便騎御馬回家,與賓客共享佳餚醇酒與美妓[1]:105;又常與酒徒在酒家飲醉[10]:260,杜甫說李白曾「天子呼來不上船,自稱臣是酒中仙」[11]:247。據說一次李白在貴族家飲酒時,被召入宮起草詔書,半醉來到宮中,揮筆制誥,不草而成[6]:139。743年(天寶二年)秋開始,李白受到讒言中傷,漸漸失去唐玄宗的恩寵[1]:106。據說李白曾乘醉請宦官高力士為他脫靴,冒犯了高力士,被他非難排斥。高力士向楊貴妃中傷李白,指出李白曾用自殺而死的趙飛燕比喻她,李白因而也受楊貴妃排斥[5]:257-259。744年(天寶三年)三月,李白向唐玄宗請辭「還山」,離開長安[7]:156。 李白從此開始了在「山東」各地漫遊十年的生涯。同年李白在齊州的老子廟,從道士高如貴處受了道籙。秋天時,李白在汴州、宋州一帶與杜甫、高適等人交遊(一說李白與杜甫初會於洛陽[12]:31),當時杜甫和高適二人尚默默無聞。他們一同遊覽汴州、宋州當地的名勝古蹟[1]:108-109,暢談痛飲[12]:34,到秋天末,高適向東南行前往楚地,李、杜二人也離開汴州、宋州,翌年到了東魯(兗州),二人一起旅遊和造訪隱士,生活頗為愜意。二人在秋天分手,自此沒有再見面,杜甫終生都懷念李白的詩才與豪氣[1]:111-113。李白在兗州一度病倒,746年(天寶五年)秋,李白前往江東遊歷,先後會合元丹丘和孔巢父,三人並與著名道士吳筠交遊。李白在江南待至749年(天寶八年)夏天,期間與前宰相宗楚客的後人宗氏結婚[1]:114、117-118。之後李白帶同妻子遊歷過廬江郡、廬山與荊州。約在750年(天寶九年),李白在娘家宗氏所在的汴州住下來。約752年(天寶十一年)初,李白遠遊幽州,有意在軍中謀個職位。幽州充滿矯健強悍之士,李白所自負的一些騎射之術在這裏無人在意,同年冬失望地離開幽州[1]:117、119-120。李白先回到汴州,不久後前往江南,753年(天寶十二年)先後到達宣州和金陵。翌年春天,王屋山隱士魏顥因仰慕李白千里迢迢南來,終於在揚州找到李白,到夏天二人分手時,李白把身邊手稿託付給魏顥,請魏顥為他編集。之後李白回到宣州[1]:124-125。 晚年755年(天寶十四年),李白回到汴州探望妻子,同年十一月,安史之亂爆發,李白夫妻二人一同南奔[1]:128(一說李白沒有到汴州,自安史之亂起一直留在南方[2]:93),756年(天寶十五年)春天到了宣城,到冬天李白夫妻到了廬山定居。同年末,永王李璘率水軍由江陵沿江東下,李白應聘加入永王幕下。其後李璘軍隊很快就受挫於忠於唐肅宗的部隊,部眾紛紛離散。翌年初永王徹底失敗,李白亦倉惶逃走,在彭澤自首,接著被拘禁於尋陽獄中[1]:130、132。李白向時任淮南節度使的故友高適求救,但得不到援手。同年秋天,御史中丞宋若思率兵路經尋陽,因其父親宋之悌與李白有交情,釋放了李白[7]:46-47,並留李白為其僚屬,但李白只追隨宋若思西至武昌[1]:132,然後到宿松的山中養病[2]:232。758年(乾元元年)初,李白接到判決,要流放夜郎[1]:134,刑期三年[5]:382。他沿江前往流放地,得妻子宗氏與小舅宗璟相送一程。流放行程並不緊迫,途中李白與地方官員交遊應酬,翌年二、三月時,李白過了瞿塘峽不久就遇赦獲釋[1]:134-135,立即順流東下,經過江陵、江夏,到岳州和永州旅行。760年(上元元年),李白到豫章家中住下來。761年(上元二年),李光弼奉命駐守泗州,李白試圖前去投効於李光弼軍中,但半途因病而回,他前往宣城尋求當塗縣令李陽冰的照顧。762年(寶應元年)末,李白病死於當塗[1]:139-140、143,葬在當塗縣采石龍山的東麓,後又改葬青山之南[13]:218。 唐代宗即位之初,曾封李白為左拾遺,但詔書送達時李白已去世[1]:3。李白一生個性熱烈,豪邁不羈,悟性超凡,詩才天縱[5]:148,具有飄逸不群的高士風骨[14]:3,足跡踏遍了大半個中國[15]:1。過世後,李陽冰把李白交給他的詩文編成《草堂集》10卷[5]:143。 文學詩歌 李白詩現存約有1000首[2]:158,成就足以傲視千古[14]:323,詩風飄逸奔放[2]:14,流暢簡樸[6]:159,如雲飛水逝[16]:210,別具韻味,性格鮮明[17]:29、246,想像大膽[7]:79,措詞誇張[3]:5,感情充沛,富於獨創性,充滿浪漫主義情調,帶有超世拔脫的狂放色彩[18]:66、70,表現開朗豁達的樂觀精神[7]{{rp|86},取材極廣[15]:2,行旅、離別、飲酒、月光等,都是李白詩的代表性題材。其在世時許多作品就廣為人知[17]:128、49,詩名遍布天下[2]:63。在各種詩體中,李白以絕句及古體詩(特別是歌行體)最出色[17]:212,善寫樂府歌行體作品,即雜言體詩歌,如《蜀道難》、《將進酒》、《遠別離》、《行路難》、《梁甫吟》等,句式明顯受楚辭和樂府詩影響[14]:103、122、126,在五、七言詩鼎盛的時代復興了雜言詩這種體裁。李白創新變化之處,在於廣泛利用古往今來各種詩歌句式,加上獨出機杼的剪裁和安排,把詩句變化推到無以復加的地步;句子長短變化有時與情意的強弱、結構的鬆緊、節奏的快慢密切配合[14]:135、132-133。李白承繼陳子昂詩歌復古的精神,反對六朝「綺麗」的詩風[14]:143-144,反對雕飾[19]:58,自命要復興雄壯剛健而雋永的詩風[9]:223,繼承詩經、楚辭與建安風骨的傳統精神[7]:73。李白也是唐代樂府詩最突出的作者,所作樂府詩約有240首,古典色彩強烈[17]:246、250、257,喜歡用古樂府舊題來寫自己的新詩[11]:258,如名作《子夜吳歌》,其原作即為南朝時的民謠[20]:134。 李白絕句現存159首,成就甚高[14]:288、245,給人出神入化之感。傳統上將李白與王昌齡並列為唐代絕句創作的最高峰[17]:245、224。李白擅長純樸自然的漢魏體古詩,而拙於刻鏤密麗的律詩,其律詩成就不高[14]:136、237。基於儒家的復古理念,李白也較為輕視律詩[2]:159,「不屑束縛於格律對偶」[19]:54。在各種詩體中,李白七律數量最少,現存只有十多首,五律則有70多首[14]:232。李白最敬慕的詩人是謝朓,對謝朓深有共鳴與認同感,李白詩句如「解道澄江淨如練,令人長憶謝玄暉」、「漢水舊如練,霜江夜清澄」,都直接引用或借鑑自謝朓「澄江淨如練」[17]:27、40、38。李白早期在蜀中所作的詩歌,頗近六朝風格,常使用對偶句,辭藻艷麗,但較輕浮淺薄。自寓居襄陽,結交孟浩然後[5]:168、170、178,對他深深敬慕,受其啟發[21]:36、39,詩風為之一變,變得清新奔放,生機盎然[5]:177-178。 抒情詩李白鍾情於月與酒,詠歌月與酒的名作頗多[5]:327,往往把月光人格化[22]:52。《把酒問明月》:「今人不見古時月,今月曾經照古人。古人今人若流水,共看明月皆如此。」詩人悲嘆生命像流水般逝去,人世無常,表達孤獨憂愁之感[5]:329。《將進酒》寫詩人與知己對酌,詩句節奏輕快,浪漫誇張,「君不見黃河之水天上來,奔流到海不復回」,「人生得意須盡歡,莫使金樽空對月」,詩人勸友人趕緊喝酒,切不要停杯[15]:106-107,抒發了落拓失意後的痛飲狂歌[23]:241。《月下獨酌》其一描繪詩人獨飲的醉態,「舉杯邀明月,對影成三人」,在獨酌的寂寞中向身影舉杯,於短暫的春天及時尋樂,「我歌月徘徊,我舞影零亂」,詩歌吟詠超脫世俗之情,和自然融為一體[15]:111-113,有風流灑脫的韻味[7]:158。《聞王昌齡左遷龍標遙有此寄》表達對被貶之王昌齡的同情與安慰[11]:307:「楊花落盡子規啼,聞道龍標過五溪。我寄愁心與明月,隨風直到夜郎西。」首句淒涼寂寞[24]:271、273,寫飄零之感與離別之恨,融情入景;後二句設想新穎而情意悠遠,寫出李白對王昌齡友情的深摯[14]:315-316。 李白詩常感嘆天才受輕視、政治追求受挫折,格外出色與動人心弦。李白的反應是自我安慰、自我肯定,或是控訴世間不公、賢才受抑,或是轉求及時行樂及隱居避世。其《襄陽歌》抒發懷才不過之情,詩歌先寫無憂無慮的享樂生活,然後以李斯與羊祜的典故,表現一切終歸虛無,即使偉大功業亦然,透露出詩人深以政治生涯為念[14]:6-7。《行路難 (其一)|行路難》其一受鮑照《擬行路難》其六影響,抒寫政治失意、抑鬱迷惘之感,接著以黃河與太行山的冰雪象徵地點出其願望受挫[14]:10-11,最後以終將成功發達、揚眉吐氣自勉。《梁甫吟》則是李白懷才不過詩中篇幅最長、詞采華茂、意象繁富多變的作品[14]:13-14、17,抒發不見知於人君的牢騷,也發洩了為世所輕的憤慨,洋洋灑灑,元氣淋漓。《臨終歌》充滿狂放自賞、不可一世的氣概,也流露英雄日暮的悲哀[14]:23、26、36。 李白《山中問答》抒寫山林中生活的自在閒適:「問余何事棲碧山,笑而不答心自閑。桃花流水窅然去,別有天地非人間。」詩歌吟詠大自然事物與時運行、寧靜自得的美好景象[14]:74-75。棲山的真意非語言所能清楚表達,只有在大自然中實際去體會觀察才能知道[25]:35。《贈汪倫》是贈予善良親切村民的即興詩:「李白乘舟將欲行,忽聞岸上踏歌聲。桃花漂水深千尺,不及汪倫送我情。」村民樸素的好意,深深打動了李白[15]:173-174。《贈孟浩然》:

詩歌寫孟浩然風雅之心遠近天下知名,放棄官位,在大自然中怡然自樂;詩人對其高潔品格獻上深深敬意[15]:174-175。《秋浦歌》其十五:「白髮三千丈,緣愁似箇長。不知明鏡裏,何處得秋霜?」白髮而說「三千丈」,語氣誇大至匪夷所思,特有李白那種浪漫得有點荒誕的味道[14]:306。 李白閨怨詩描繪了豐富多彩的女性形象[2]:115。《玉階怨》:「玉階生白露,夜久侵羅襪。卻下水晶簾,玲瓏望秋月。」詩歌寫得玲瓏剔透,模擬謝朓的《玉階怨》[17]:39,以晶瑩皎潔、寒冷的意境[11]:288,細緻地暗示女子的孤寂淒涼,烘托出其幽怨,情致豐富幽微[14]:295。《怨情》寫美人捲起珠簾,靜坐房間深處,緊皺雙眉陷入沉思,「不知心恨誰」。《長干行》描寫妻子思念和等待外出經商的丈夫[15]:53、66,表現了女性纖細柔美的感情,希望與遠行的丈夫永遠相依相伴[11]:290、294,詩句並以蝴蝶一雙一對反襯女子的孤單,風格樸素純真[11]:296-297。 寫景詩 李白詩有天才的想象與飛揚的氣勢[11]:289,所寫景象大多雄大壯闊[3]:72,其山水詩擅長抒寫跳脫多變的印象或想像,而較少作循規蹈矩的景觀描摹[14]:101,代表作有《望廬山瀑布》其二:「日照香爐生紫煙,遙看瀑布挂前川。飛流直下三千尺,疑是銀河落九天。」詩歌生動熱情地描繪瀑布,動人心弦,運用誇張與比喻手法,描繪中有讚嘆之意[14]:81-83,構思新穎,雄偉壯麗[15]:73。《早發白帝城》作於被流放夜郎,途中遇赦時[20]:103:「朝辭白帝彩雲間,千里江陵一日還。兩岸猿聲啼不住,輕舟已過萬重山。」詩句節奏快速[26]:44-45,以「千里」 與「一日」的對照描寫船速;船行江面而猿啼不住,可見河面之狹窄,並啼聲之宏亮,末句有豁然解脫,鬆一口氣的效果[26]:47。《獨坐敬亭山》:「眾鳥高飛盡,孤雲獨去閒。相看兩不厭,只有敬亭山。」詩歌寫鳥飛雲去,運用擬人手法,由其他事物之不耐久映襯出敬亭山的情意不盡[14]:289-290,詩人與自然融為一體[18]:69。 李白屢抒發對明月的讚頌,月亮乃皎潔光明的象徵[17]:36;李白詠江河的詩篇則表現了對故土的思念[27]:360。《靜夜思》:「床前看月光,疑是地上霜。舉頭望山月,低頭思故鄉[22]:132。」詩人想起時光飛快輪轉,離家已久[25]:161,由望月而思鄉,手法自然[22]:55。《登金陵鳳凰臺》:

詩歌模倣崔顥《黃鶴樓》並與之競爭[28]:3,南朝時王公貴族出入往來的鳳凰臺,如今全然一片荒蕪[5]:323,留下興衰成敗的遺跡[15]:85。詩末暗含對時局的憂慮,也表達了故國長安之思[28]:9。《清平調》三首乃採用新曲而填寫的歌詞,其一:「雲想衣裳花想容,春風拂檻露華濃。若非群玉山頭見,會向瑤臺月下逢。」歌詞輕妙而精巧婉麗[5]:237,描寫唐玄宗與寵妃在沉香亭旁賞花[14]:298,集中表現楊貴妃的美貌[15]:56。 離別詩李白是唐代離別詩最優秀的作者之一[15]:18,所作離別詩計有160首之多[17]:49-50。當中最著名的是《送友人》:

詩人運用孤蓬、浮雲、落日、班馬這些構成離別之歌的傳統意象,構成形象化的畫面[17]:53,烘托出送別友人時的悲愴心情[15]:20。古詩《宣州謝朓樓餞別校書叔雲》以離別為契機,誘發作者昂揚的感情,開頭「棄我去者昨日之日不可留,亂我心者今日之日多煩憂」[17]:55,表達對人生無常與無望的感慨哀傷[16]:209,與結尾「抽刀斷水水更流,舉杯澆愁愁更愁。人生在世不稱意,明朝散髮弄扁舟」相呼應,流水悠悠無盡,成為離別之情與憂愁的象徵[17]:55、65,詩人寧可我行我素,駕起扁舟投身於自由的天地[15]:33。《蜀道難》乃李白在長安送友人入蜀而作,詩歌以繁複多變的意象描寫蜀道景觀,配合使用句子長短不拘的雜言體,詩歌充滿雄奇動蕩、波瀾壯闊的效果[14]:94、97;詩人並以蜀道之難,象徵人生世途的險惡[19]:59。《黃鶴樓送孟浩然之廣陵》:「故人西辭黃鶴樓,煙花三月下揚州。孤帆遠影碧山盡,唯見長江天際流。」詩歌以長江流水象徵遠別[15]:25、27,行者孤帆遠逝而送者依依不捨,寫出眷戀惆悵之情[24]:272、寂寥之感[17]:244。 在一些離別詩中,李白創造出栩栩如生、充滿神仙境界之光彩與玄秘的山景來,如《鳴皋歌送岑徵君》、《夢遊天姥吟留別》[1]:257-258。《夢遊天姥吟留別》是李白離開東魯前往江東時贈別所作[14]:99,沿襲楚辭的傳統[6]:166,描寫天姥山宏偉瑰麗的山水景色[18]:69,與驚心動魄的神仙境界,詩末抒發美夢易空的感嘆,認為卑躬屈膝追逐名利,不如無拘無束四處遨遊:「安能摧眉折腰事權貴,使我不得開心顏[1]:163。」《送友人入蜀》詩句「山從人面起,雲傍馬頭生」,描寫蜀道山勢陡峭,人馬在雲霧中爬行[25]:78。 遊仙詩 李白遊仙詩描述詩人與眾仙遊走的盛大場面,攝人心魄,才情詩筆超凡絕俗[29]:703,著重描寫仙遊的樂趣,在遐想中拋開凡人的煩惱與限制,飄然暢遊天外絢麗奇異之地,享用珍饈美味[14]:58、60。李白詩充滿各種神仙故事,如東海蓬萊、方丈、瀛洲三仙山,西王母宴請周穆王、降訪漢武帝的傳說,其他仙人如赤松子、安期生、麻姑的異事,其神仙故事出自《史記》、《博物志》、《神仙傳》、《抱朴子》、《漢武帝內傳》等書[1]:251。遊仙詩《古風》其四引用了道經《靈寶五符》中吳王闔閭的故事[30]:215;《古風》其四十一寫詩人飄然暢遊天外許多絢麗奇異的地方,享用人世難求的美味,希望永遠願揚天外,不願回人間的故鄉。《擬古》其十用了麻姑和《桃花源記》的典故,所夢想的不是飛昇出世,而是就地成仙,獲昆崙山仙人的賜贈,在世上享受神仙的樂趣[1]:253-254。《至陵陽山登天柱石酬韓侍御見招隱黃山》宣稱詩人將拋棄凡人的形態,離開塵世,進入「無窮」之境[31]:9-10。 《遊泰山》六首的意象與場景鋪排均有濃厚的上清派修練存思的色彩[29]:686,極盡幻想力馳騁之能事[3]:27。《遊泰山》其一技巧卓然,想像新穎[5]:213;《遊泰山》其三寫詩人獲青童君顯聖,由此悲嘆自己學仙太晚,為自己「凋朱顏」而慚愧[30]:215。《遊泰山》其四先述詩人在泰山上修齋寫經,唸誦《上清大洞真經》經文而進入存思所預期的仙界,得以「眾神護我形」[29]:686-687。《古風》其五寫詩人得遇太白山上穴居的真人,獲授煉丹秘訣,立志「吾將營丹砂,永與世人別」[15]:158-159,詩人將不再與下界凡人為伍,與上界真人共享天堂之樂[31]:43。《天台曉望》寫大鵬奮飛翱翔,尋找蓬萊山,意欲長居此不死神山中[32]:355。李白遊仙詩其中一類是寫由對人生世事的感慨而產生成仙的企盼,如《古風》其二十八。施逢雨指出李白遊仙詩有時與現世的關懷缺乏密切關聯,難得有深刻動人的藝術效果[1]:62、67。 辭賦李白年輕時撰有《大鵬遇希有鳥賦》,中年時改訂為《大鵬賦》[31]:74。大鵬典故出自《莊子.逍遙遊》,李白以大鵬鳥自比,懷有一份天才的恣縱與自信[11]:253-254;希有鳥則是道士司馬承禎的化身[32]:355。《大鵬賦》寫北海大魚化作鳥後,張開巨大翅膀,在海水中沖洗羽毛,在晨早陽光下把羽毛曬乾,一飛起來[11]:253,激起地上的塵暴,河流衝擊並摧崩河岸[31]:81,整個宇宙都被它震動。這頭大鳥世上沒有同類,想找搏鬥的對手也沒有。後來它終於有一頭「希有之鳥」為朋友,兩雙大鳥一同飛上高天;小鳥「斥鴳」不明白它們為什麼要飛到那麼高那麼遠[11]:253-254,寓意偉大者超出了凡人的欣賞和理解能力[31]:95。李白入京時,《大鵬賦》已廣為流傳,「家藏一本」[32]:349。李白作有《劍閣賦》,其小序是「送友人王炎入蜀」,辭賦集中描寫王炎道路的艱難,以及二人分別時的悲傷[31]:127。李白擔任翰林供奉時,向皇帝獻上《明堂賦》[5]:235、《大獵賦》,後者描寫皇家狩獵活動[1]:105。施105 駢文《為宋中丞祭九江文》是李白為幕主宋若思率兵安全渡過長江,祈禱江神而作;《為宋中丞請都金陵表》則是李白為宋若思向朝廷建議遷都金陵所寫,兩篇駢文都格調厚重,極盡委曲,風韻洋溢[5]:378。 政治抱負 李白既有經世濟民的志願,也懷有出世成仙的願望[33]:184,一生大部份時間都花在追求政治成就上[1]:145。李白相信自己有棟樑之才[14]:3,自認有超乎常人的資質與能力,「文可以變風俗,學可以究天人」,可以平步青雲,颷然而成為救世者[1]:153。他終身仰慕魯仲連、呂尚、諸葛亮、謝安、商山四皓等歷史人物,當中尤其景仰魯仲連和謝安,幻想自己就是他們一類的英雄豪傑。李白聲稱自己有魯仲連的辯才和英雄本色,但欠了運氣。他又把自己隱微時的生活與謝安隱居東山相比附,期待像謝安那樣迅速位居要津,拯救蒼生[1]:147-149。投奔到永王李璘幕下時,李白想倣效謝安運籌帷幄,談笑用兵,從容不迫地指揮,以平定安祿山叛亂[5]:354。李白非常心儀像謝安、魯仲連、姜太公那樣由布衣直達卿相,又能談笑用兵,在瞬息間成就大業。他終生熱烈夢想要得到朝廷賞識和重用,以實現濟世救民的大志[14]:3,做著布衣卿相的夢,渴望名成利就[1]:152。為此他隱逸養名、干謁官吏、向朝廷獻賦自薦[14]:3,也曾到幽州尋找以軍功從政的機會[1]:180。但事與願違,他大半生時間只能在感嘆英雄淪落、天才沉寂的情況下度過[14]:3。李白對自己的文才特別自豪,多次以文才謀求仕進,干謁地方官員,以文學著作等自求結交於達官貴人,但文才對嚴峻的政治生涯也無大用,終其一生,李白文才最大的政治功用,只是讓他在唐玄宗身邊幹一陣的文學侍從[1]:145、165、155。 李白把儒家的救世願望與隱士意識的出山入朝浪漫地結合在一起,熱烈地企求實現。他自認有義務且有能力成為濟度蒼生的救世者,期待能身居政府要職;同時要當一個不受權位與聲名羈絆的高士,因此希望能忽然成就大業,然後英雄式地從官場退隱。隱居山林可說是出仕濟民的準備階段[1]:149-150、152,遊仙是「養賢」的途徑,應該成為培養國家人才之所[5]:174。李白對政治夢想認真而熱切,對功名的渴求,有時使他忘卻或否定隱居生活的意義;有時政治上挫折感又會使李白安慰自己功名富貴是短暫的,不如安於自由的的隱居生活,或及時及樂一番[1]:160、162。李白不曾參加過科舉,無意像一般士人透過普通渠道慢慢往上爬,而是期待被直接舉薦為官,以顯得與眾不同。李白所述夢想充滿天才狂想[1]:169-170、249;施逢雨指出,李白誤認自己有政治長才,實際上他欠缺處理政務的智慧,沒有什麼政治洞見[1]:160、157-158;岡村繁認為李白對自己的政治才能有「幼稚自負的幻想」[5]:423。 宗教道教李白篤信道教,自言「十五遊神仙」,「學道三十年」[3]:30,對道教有深刻造詣[34]:344。他失望於儒家政治世界,轉向追求隱逸和遊仙[17]:115,受神仙的長生不死,以及神仙生活的縹渺絢麗所吸引。李白出蜀前已嚮往神仙世界[1]:252、250,年輕時曾隱居於蜀地的岷山,修煉仙道[5]:159,《訪戴天山道士不遇》一詩寫出不見道士的惆悵;《登峨眉山》描寫山中美景勝境,詩人興起飛昇遐舉的奇想[1]:250。李白以曾修道的謫仙東方朔自喻[29]:680,出遊時帶著滿囊的道經與仙藥[1]:124,畢生與峨嵋道士元丹丘交情甚篤[35]:105,年輕時在江陵見過道教一代宗師司馬承禎,受稱讚為有「仙風道骨」,寫下《大鵬遇希有鳥賦》以紀念此事。賦中把司馬承禎尊為《神異經》中的「希有鳥」,而把自己比為《莊子.逍遙遊》中的大鵬[1]:156。李白曾到隨州拜訪道士胡紫陽[29]:685,而胡紫陽乃司馬承禎弟子,精於上清經的存思冥想法[35]:110,授予李白上清經教義[34]:350。李白又訪尋司馬承禎女弟子嵩山女冠焦真靜[31]:68,以對方為西王母,自己為東方朔,期望焦煉師能傳授仙術[29]:681。李白妻子宗氏亦熱心求道[31]:61,曾造訪過廬山屏風叠女道士、李林甫之女李騰空,不久李白亦到廬山屏風叠棲隱[5]:345。 李白嚮往神仙出於一種天才的浪漫狂想,不計真偽成敗地追求不朽與永恒[16]:205,其神仙信仰狂熱而不嚴肅,對成仙不死有極其熱情、認真的一面,但這份嚮往卻沒有發展成嚴肅、理智、一實的信仰[1]:278-279。李白修道主要的努力,在於接受道籙和煉丹。他在齊州老子廟,從道士高如貴處領受道籙[1]:262、109,取得類似六朝時三洞弟子的道階[30]:211,其道籙乃道士最高等級的上清經籙[34]:357,由道士蓋寰所造。他相信配戴道籙可以祛除災害,輔助自己[1]:270,得到神靈的護衛,安然度過末世的災劫[31]:30。李白又佩戴上清經中的「豁落七元符」,這道符用於漫步北斗七星[1]:271,以獲得北斗七星的救助之力[31]:27。李白煉製「還丹」與「金液」[1]:273,曾在黃山煉丹,並遊說柳官迪和他一起煉丹。柏夷(Stephen Bokenkamp)推測李白有可能最後死於服丹[30]:217、220、223。李白熟悉《黃庭內景經》、《度人經》等道經[30]:212,修練上清經所授的存思之法[29]:683、685,吟誦《大洞真經》,其經文教授存思身神護體之術[31]:172。李白相信道教洞天福地的傳說[1]:260,熟悉司馬承禎的洞天說,相信五嶽名山內皆有神仙所棲之洞天[34]:347、357,曾在《夢遊天姥吟留別》描述洞天世界「青冥浩蕩不見底,日月照耀金銀臺」[1]:260。 佛教李白對佛教造詣深湛[13]:192,能純熟掌握佛教思想[31]:207。像唐代許多士人一樣,李白在佛寺歇足或度假,並大談佛理,頗樂得兼以謫仙與佛教居士的身份自詡。在《答湖州迦葉司馬問白是何人》一詩中,李白說自己是「金粟如來」的「後身」,而在唐代,金粟如來據信是維摩詰居士的前身[1]:278、277,又是過去佛。李白把自己比作維摩詰居士,有如金粟如來的轉世[13]:208、212。李白又自稱「青蓮居士」,而「青蓮」是佛教中常用純潔的象徵[1]:277,在佛經中用來比喻佛陀的眼睛[13]:180。現存李白作品約有50篇以佛教為主題,其中佳作有《廬山東林寺夜懷》[31]:189、202,吟詠詩人在寺中靜坐冥想,進入靜寂之境,認識到自己真心與佛心的永恒[31]:205-206。李白曾親身修禪[13]:190,和許多僧人打交道[3]:33,也受人所託,撰有佛教碑文和贊文。他有族姪為僧,曾作詩《登梅崗望金陵,贈族姪高座寺僧中孚》[13]:184、175,讚揚僧中孚說佛清新明瞭,使人有如置身於天香靈氣,世事俗務全拋腦後。《廬山東林寺夜懷》則寫詩人在寂靜勝境中專心坐禪[13]:177、182。 家庭李白一生先後有四個妻子,最初於三十二歲左右與許氏結婚,許氏即前宰相許圉師孫女[2]:98、111、100。婚後李白主要依靠妻方的接濟而維持家庭和追求功名[1]:267。李白三十七、八歲時生了一女一男,男孩叫明月奴,女兒叫平陽。許氏出嫁之後不久就過世。李白其後一度與劉氏結合[2]:98、107,直至李白上京出仕前二人分手[7]:21,其後李白與東魯一個婦人結合,生下男孩頗黎。李白最後與宗氏結婚,即前宰相宗楚客的女兒[2]:98、100。她和李白都信奉道教,夫妻志趣相投[7]:32、37。李白在尋陽下獄之時,宗氏為之奔走呼號,令李白十分感動。宗氏或卒於李白流放夜郎途中之時[5]:374、414。李白有二子:李伯禽(明月奴)和李天然(頗黎)[1]:143[2]:105。李白常離家浪跡四方,筧久美子認為他缺乏家庭責任感[7]:169。 傳說傳說李白母親生李白的那一夜,曾夢見太白金星來訪,於是給兒子命名「白」而字「太白」[31]:34,世人傳說李白是太白星的化身[2]:304-305。李白孩童時曾逃學回家,看見老婆婆要把鐵棒磨成針,明白要有學習的毅力[9]:221。傳說李白曾於并州救助郭子儀,後來因永王李璘事獲罪時,得郭子儀代為求情[1]:135-136。郭子儀為報答李白,以自己的官爵為交換條件拯救李白免於被誅,結果李白免於死刑,僅流放夜郎[5]:375、380。自宋代起,有傳說謂李白臨終前,在當塗長江采石磯醉酒泛舟,看見江水上的月影,俯身捉月而墮水淹死[2]:300。台灣人認為,李白死後變成水神,為水仙尊王之一,航海時若遇風暴,只要向他祈禱,必有靈驗[36]:180。 真蹟李白傳世的墨跡,有藏於北京故宮博物院的《上陽臺》帖,帖文是「山高水長,物象萬千。非有老筆,清壯何窮?十八日上陽臺書。太白」[28]:110。李白到王屋山陽臺觀,就觀中天地宮府壁畫而題寫此帖,「老筆」乃指司馬承禎的繪畫[34]:349-350。李白尚有《嘲王歷陽不肯飲酒》帖傳世,全帖共50字,落款為李白。傅申指出,此帖「書風乾淨,有歐陽詢和褚遂良的骨架」,「用筆酣暢,縱橫自如」,應為753年(天寶十二年)李白與王歷陽飲酒時乘興所書。此帖經遣唐使攜帶到日本,2017年由香港李白詩詞書法研究會從日本藏家購得[37]。 影響李白是最知名的中國詩人[18]:65,對後世有巨大影響[6]:169。李白在求仙思想與詩歌創作兩方面影響了杜甫[17]:166;任華的雜言詩深受李白影響[14]:137。李白樂府詩不再模擬前人,發展了創作新方向,「六朝樂府之變」自此而起[7]:124。金陵鳳凰臺因李白詩而名傳天下[28]:129;李白亦塑造了黃山的神聖形象,黃山蓮花峰可能因李白《送溫處士歸黃山白鵝峰舊居》一詩而得名[30]:208、206。中唐詩人陸暢模倣和改編《蜀道難》為《蜀道易》[31]:125,其後方孝孺、郭沫若分別撰有《蜀道易有序》和《蜀道奇》,都有模倣李白《蜀道難》之處而反用其意[38]:136、138。宋代禪僧挪用李白《醉後答丁十八》一詩的句子來寫偈語。孔尚任在黃鶴樓修建「擱筆亭」,以紀念李白在黃鶴樓擱筆的事件[28]:102、189。余光中撰有新詩《戲李白》、《尋李白》、《念李白》[39]:268。後世批評家多勸人學習杜甫而非李白,因李白詩難以模倣[6]:130。李白是中國人以及外國人讀得最多的中國詩人[39]:257,馳譽中國域外,是廣受日本、朝鮮,歐洲歡迎的世界性大詩人。在日本,李白不少作品自古以來傳誦不絕,膾炙人口,如《秋浦歌》、《子夜吳歌》、《靜夜思》等[5]:149、148。最早廣為西方欣賞的中國詩人亦是李白[39]:262。李白有很多受人喜愛廣為傳誦的作品[7]:77,其中《靜夜思》最為人所熟悉,孩童均能朗朗上口[27]:350,是世上最多人知道的詩[39]:263。 評價 李白與杜甫一起受譽為中國歷史上最傑出最優秀的詩人[5]:148[2]:177。杜甫欣賞李白那種純真、豪放和不受約束的作風[11]:252,讚頌李白「筆落驚風雨,詩成泣鬼神」[5]:291,「白也詩無敵,飄然思不群」[2]:91。殷璠指出李白的文章「率皆縱逸」,李陽冰評李白作品「多似天仙之辭」[17]:29。到九世紀初,韓愈和白居易等已認定李白和杜甫是盛唐最偉大的詩人[6]:141,韓愈為詩「李杜文章在,光焰萬丈長」[3]:73,白居易說李白「曾有驚天動地文」[13]:218,元稹評李白詩「壯浪縱恣,擺去拘束」[17]:29,皮日休撰詩頌揚李白「惜哉千萬年,此俊不可得」[39]:260。宋代嚴羽稱讚李白「大才豪逸,語多卒然而成者」[17]:29,認為李白與杜甫不能強分優劣,「子美不能為太白之飃逸,太白不能為子美之沉鬱」[16]:191。王安石則批評李白「其識污下,詩詞十句九句言婦人耳」[2]:118。陳師道評李白詩「無首無尾,不主故常,非墨工槧人所可擬議」[17]:29。朱熹讚揚「李太白詩非無法度,乃從容於法度之中,蓋聖於詩者也」[2]:182。李白絕句特別受到推崇,明初高棅認為七絕方面李白所作為唐代最佳,與王昌齡並稱「正宗」[1]:245。李攀龍說「太白五七言絕句,實唐三百年一人」,胡應麟評李白「絕句超然自得,冠古絕今」[17]:210。王世貞讚賞李白詩的文辭與氣勢,但也批評其不耐咀嚼:「辭調超逸,驟如駭耳,索之易窮」[14]:141。胡震亨說「擬古樂府,至太白幾無憾,以為樂府第一手矣」[17]:249。 清代沈德潛特別欣賞李白七言古詩:

沈德潛指其詩中意念縱橫馳騁,出人意表,不可捉摸,表現方式亦變化莫測[14]:105-106。乾隆帝評李白「言有盡而意無窮,味在酸鹹之外」[17]:51。趙翼指出李白詩不受束縛:

方東樹也讚賞李白詩變化多端,非凡人夢想所能及,其妙處可與《莊子》媲美[14]:136、105。在現代中國大陸李白通常獲「熱愛祖國和人民」的評語[17]:29,高度評價為「偉大的積極浪漫主義詩人」,與杜甫並列[21]:63。後世所謂李杜比較論,大致將李、杜並列的,有韓愈、嚴羽、乾隆帝等;稱杜甫優先的,有白居易、元稹、王安石、蘇軾等[17]:240。於永王璘事件,自曾鞏以下,一些學者以李白被迫追隨李璘而為他辯解,洪亮吉則斥責李白為「失節」[1]:211。 參見参考文献

延伸閱讀[在维基数据编辑]

Information related to 李白 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia