|

國民政府建國大綱

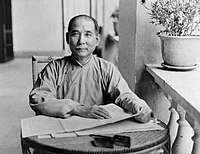

《國民政府建國大綱》是孫中山於民國十三年(1924年)4月12日手書,簡稱《建國大綱》,全文僅二十五條。這是中華民國成立後,孫中山針對國家建設所提出的規劃方案。《建國大綱》以選舉、罷免、創制、複決作為人民應有之「權」,以行政、立法、司法、考試、監察作為政府施政的「能」,權能區分,造成「萬能政府」,以實現三民主義。《建國大綱》並將建設國家的程序分為三個階段:軍政時期、訓政時期與憲政時期。 起源建國大綱,是孫中山對於其革命實行方法的總結。其實早於中國同盟會時期,孫中山就有在《革命方略》書中訂立相關規則。[1] 建國大綱是1924年孫中山做的題綱式總結。據其自述,主要認為,辛亥革命之後的成就,僅只有推倒二百六十多年滿清貴族專制、結束四千年來中國君主統治與得到中華民國國號而已。 建設三期軍政中華民國成立之後,內戰不斷,各地軍閥割據,沒有統一的政府,當初革命所倡導的主義無法順利推行,民眾亦處於戰亂之中。於是孫中山在《建國大綱》中規劃,在軍政時期,一切制度悉隸於軍政之下,政府一面用兵力以掃除國內之障礙、一面宣傳主義以開化全國之人心,而促進國家之統一;直到一省完全底定之日,則為訓政開始之時、而軍政停止之日。 訓政在訓政時期,由中國國民黨代為行使政府職權,以黨治國,並派出訓練有素之官員協助各省縣籌備自治、興辦實業。 憲政當過半省份完成自治,即準備憲政,而中國國民黨亦功成身退,並由人民行使政權,以憲法治理國家。中華民國憲法在直接民主制中又增加國民大會為代議機關,代表全體國民行使選舉、罷免、創制、複決四權。 歷史進程軍政時期軍政時期從1917年成立護法軍政府起,直到國民政府在1928年完成国民革命军北伐才結束。 訓政時期

1928年,國民政府二次北伐成功,中國全國歸於統一。於是國民政府訂定《訓政時期約法》,此時的「約法」相當於國家的基本法:由當時執政的中國國民黨實行「一黨訓政」、「一黨領政」,實際上施行黨國體制,以提升國家與國民達到施行憲政的能力為目標。在1928年至1947年憲法施行之前,即為訓政時期,最終1947年12月25日發布《訓政結束程序法》[2],在形式上進入憲政時期。 憲政時期1936年5月5日國民政府公佈擬定《中華民國憲法草案》(即「五五憲草」)預備正式立憲,它本來應該由制憲國民大會通過,但由於抗日戰爭爆發,制憲國民大會未能召開,立憲遂向後拖延。直到抗戰勝利後,制憲國民大會在1946年12月25日議決通過《中華民國憲法》,1947年1月1日公佈,同年12月25日施行。1948年5月20日,國民政府改組為中華民國政府,國民政府主席一職也改為中華民國總統,中華民國在形式上進入憲政時期;但受到1948年5月10日實施之《動員戡亂時期臨時條款》限制,實質上的憲政遲至該條款於1991年5月1日廢止才正式開始。動員戡亂時期臨時條款廢止的同時,中華民國政府制定《中華民國憲法增修條文》,其與《中華民國憲法》構成中華民國今日在臺澎金馬運行的憲政體制。 實行成果

参考文献参见

Information related to 國民政府建國大綱 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia