|

マスカット・ベーリーA

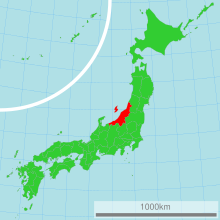

マスカット・ベーリーA(Muscat Bailey A)は、生食用、醸造(ワイン)用それぞれに用いられる黒ブドウ品種。新潟県が原産地[2]の日本固有種である。赤ワイン用ブドウ品種としては日本国内第1位の生産量を占めている[3][4]。 特徴母親のベーリー種はアメリカ系生食用品種であり、父親のヨーロッパ系のマスカット・ハンブルク種はワイン用よりも生食用として人気が高い品種である[1]。マスカット・ベーリーAの着芽は遅く、春季の降霜を避けることができる。一方で果実が熟すのは早く、秋季の降霜を避けることができる。寒さや湿気の多さに強く、日本の気候に適している。栽培は容易であり、糖度は20度前後にも達する[2]。 濃いピンク色の果皮が特徴。果皮は厚く、果実は大きく、菌性の病害への抵抗性が強い。甘く濃厚なブドウであるため、当初は甘口ワインに使用されることが多かったが、近年には辛口に仕上げた軽やかな早飲み用ワインが人気となった。濃く鮮やかな色調であり[2]、果実味が強く、渋みや酸味は弱い。イチゴのような香り、まろやかな渋みが特徴である。生食用にも栽培されている。セパージュワインの他には、マスカット・ベーリーAをメインとしてメルロー種やカベルネ・ソーヴィニヨン種をブレンドしたワインも生産されている[1]。 歴史  交配による誕生日本海に面した新潟県高田(現上越市)に生まれた川上善兵衛は、慶應義塾に席を置いて勝海舟家に出入りする中で殖産興業の思想に強く心を引かれるようになった[5]。近隣農民の収入源を確保する手段としてワイン醸造を志すようになり、ナイアガラ種やキャンベル・アーリー種など150本のブドウの苗木をアメリカから輸入し、1890年に頸城平野にあった自宅の庭園に植えた[6][7]。日本のテロワールに合ったブドウを生み出すために[5]、1922年頃からアメリカ種とヨーロッパ種の交配を行って10,000株以上を育成し、1,100株を結実させた[5]。後にマスカット・ベーリーAと名付けられる交雑番号3986は1927年に交配し[8]、1931年に結実した[2][3][9]。その後、川上は東京大学農学部の坂口謹一郎らと共同で優良種の化学分析と官能試験を行い、1940年にマスカット・ベーリーAを含む22品種の推奨種を公表した[5]。マスカット・ベーリーAはアメリカ系生食用品種のベーリー種とヨーロッパ系生食・醸造両用品種のマスカット・ハンブルク種を掛け合わせたものである[7]。マスカット・ベーリーAとブラック・クイーン種の2品種は日本で広く栽培されるようになり、日本産赤ワインの代表品種とされている[5]。 川上は寿屋(現サントリー)創業者の鳥井信治郎と共同で寿屋山梨農場(現登美の丘ワイナリー)を再設立し、マスカット・ベーリーAを山梨県に導入。川上は生み出した改良ブドウ品種を請われるまま各地のブドウ園に提供したため[10]、1953年頃から全国的に栽培されるようになった[11]。『葡萄提要』や『葡萄全書』などを著した川上は「日本ワインの父」と呼ばれるようになり、岩の原葡萄園の園内には川上善兵衛資料館が併設されている[6]。ブラック・クイーン種や古くから山梨県で栽培されていた甲州種(白)と合わせて、マスカット・ベーリーAは日本のワイン界で重要な地位を占めている[5]。 国際ブドウ・ワイン機構の品種登録マスカット・ベーリーAには様々な難点があったため、1969年には山梨県果樹試験場がマスカット・ベーリーAに代わる品種として、ブラック・クイーン種とカベルネ・ソーヴィニヨン種を掛け合わせて甲斐ノワール種を生み出している[12]。2008年には山梨県がマスカット・ベーリーAと甲州種で生産される新酒ワインを「山梨ヌーボー」と命名し、毎年の解禁日を11月3日に設定した[3]。 2010年に日本のブドウ品種として初めて甲州種が国際ブドウ・ワイン機構(OIV)に登録されると、登美の丘ワイナリーが実務を担当してマスカット・ベーリーAの登録を主導した[10]。山梨県ワイン酒造組合や山梨県果樹試験所が栽培ブドウの特性分析やDNA遺伝子解析結果などをまとめ、独立行政法人酒類総合研究所を通じて2013年2月にOIVに対してワイン用ブドウ品種の登録申請を行った[13][14]。この際に岩の原葡萄園は母樹のサンプル提供や系統樹の情報などを提供している[13]。同年6月にはOIV総会でマスカット・ベーリーAの品種登録が承認され、7月にワイン用ブドウ品種に認定された。OIVに認定された日本固有の醸造用ブドウ品種は、2010年に認定されていた甲州種(白)に次いで2例目であり[7][14]、黒ブドウ品種としては初である。この品種登録によって、日本から欧州連合(EU)諸国などに輸出する際に、ワインラベルに品種名を表示することが可能となった[13][14][15][16]。 2015年、メルシャンはマスカット・ベーリーAの芳香のメカニズムを解明したと発表した。メルシャンの研究によるとマスカット・ベーリーAにはイチゴ・パイナップル・トマトなどに含まれるフラネオールが豊富に含まれており、成熟まで10週前後(早熟の状態)でフラネオールが大きく増加するという。メルシャンは香りが発生する条件や成熟期間に応じた成分量の推移などを分析し、今後の商品開発や改良に活かすとしている[17]。 産地  日本最北端にある北海道以外の気候に適応することができ[2]、東北地方から九州地方までの広い範囲で栽培されている[4]。農林水産省によると、2006年度の国内収穫量は11,700トンであり、赤白を総合したブドウ品種全体では4番目に多かった[14]。2013年のワイン用ブドウ品種認定時点では、日本国内の赤ワイン用品種としてもっとも栽培面積が大きい。その大部分が日本の首都である東京都の西方にある山梨県にあり、山梨県では年間75万本のワインが生産されている[4][18]。この品種が生み出された新潟県(日本海に面している)でも小量が栽培されており、故郷である岩の原葡萄園では年間42-45トンが生産されている[14]。 マスカット・ベーリーAは大粒・大房であり、生食にも適しているため、最盛期には3,700ヘクタールで栽培されていた[19]。農林水産省が発表している農林水産統計によると、1989年の栽培面積は1,750ヘクタール、1995年は1,490ヘクタール、2000年は1,260ヘクタール、2006年は971ヘクタール(全品種中2.4%)であり、マスカット・ベーリーAの栽培面積はブドウ全体の総栽培面積と同じく漸減傾向にある[20]。農林水産省が実施した2012年の果樹生産動態等調査によると、日本全体の栽培面積は470.5ヘクタールだった[21]。第1位の山梨県の栽培面積が98.4ヘクタール、第2位の兵庫県が49.8ヘクタール、第3位の広島県が39.7ヘクタール、第4位の福岡県が32.9ヘクタール、第5位の岡山県が30.0ヘクタールだった[21]。 2006年の品種別栽培面積では、巨峰種(6,360ヘクタール)、デラウェア種(3,720ヘクタール)、ピオーネ種(1,830ヘクタール)、キャンベル・アーリー種(1,020ヘクタール)に次いで第5位だった[20]。これらの4品種はいずれも生食用品種であり、マスカット・ベーリーAは醸造用品種としては赤白含めて第1位である。マスカット・ベーリーAは醸造用としてだけでなく生食用としても人気があり、かつては20,000トン以上生産されていた[22]。農林水産統計によると、1989年の生産量は23,300トン、1995年は17,600トン、2000年は16,700トン、2006年は11,700トンであり、栽培面積同様に生産量も漸減傾向にある[22]。産地によっては8月中旬頃から収穫が始まり、10月頃まで続く。 別名国際ブドウ・ワイン機構(OIV)にはマスカット・ベーリーA、マスカット・ベイリーA、マスカット・ベーリA、マスカット・ベリーAという4種類の名称(ラテン文字ではいずれもMuscat Bailey A)で品種登録された[23]。「Muscat Berry A」は誤表記である[9]。川上善兵衛はマスカット・ベーリーAの他にマスカット・ベーリーBも生み出したが、マスカット・ベーリーBはワイン用品種として活躍することなく人為的に系統を断たれている[3]。

関連項目脚注

参考文献

外部リンク

Information related to マスカット・ベーリーA |

|||||||||||||||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia