|

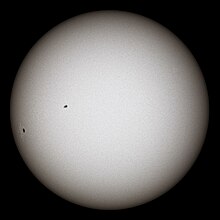

G型主系列星G型主系列星 (Gがたしゅけいれつせい、英: G-type main-sequence star) は、スペクトル型がG、光度階級がVの、核で水素の核融合反応を起こしている主系列星である。太陽の0.84倍から1.15倍の質量を持ち、表面温度は 5300 K から 6000 K の間である[1]。太陽はG型主系列星の一つであり、スペクトル分類はG2Vである。 太陽系近傍では、10万立方パーセク (一辺がおよそ150光年の立方体に相当する体積) あたりに63個の密度で存在し、全主系列星のうち 8% を占めていると考えられている[2]。太陽以外のG型主系列星には、ケンタウルス座α星Aやくじら座τ星、オリオン座χ1星などがある[3][4][5]。 概要  人類にとって最も身近なG型主系列星は太陽である。太陽の中心部では毎秒6億トンの水素がヘリウムに変換され、その過程で400万トンの質量がエネルギーに変換されている[6]。 G型主系列星は "yellow dwarf" と呼ばれることがあるが、実際には太陽のような比較的高温のものはほとんど白色をしている。低温の天体でも、やや黄色みを帯びている程度である[7]。太陽は実際に白色であり、スペクトルのピークは青から緑の波長に位置しているが、地球の大気を通して見た場合はレイリー散乱の影響により、特に日の出と日の入りの際は黄色やオレンジ、赤に見える[8][9]。 G型主系列星は恒星の中心部での水素を使い果たすまで、およそ100億年にわたって核融合を継続する。中心部での水素を使い果たすと、恒星は元々の大きさから何倍にも膨張して、アルデバランのような赤色巨星になる[10]。その後赤色巨星はガスの外層を周囲に放出して惑星状星雲となり、核は急速に冷えて収縮し高密度な白色矮星となる。 スペクトル標準星

ハロルド・レスター・ジョンソンとウィリアム・ウィルソン・モーガンによる1953年の改定されたスペクトル分類では、G型矮星 (主系列星) のスペクトル標準星として多くの恒星がリストアップされたが[12]、これらの全てが現在までスペクトルの標準星として生き残っているわけではない。MK分類において "anchor points" として挙げられたG型主系列星、つまり現在までG型星の定義として変わらず用いられ続けている恒星には、りょうけん座β星 (G0V)、太陽 (G2V)、くじら座κ1星 (G5V)、おおぐま座61番星 (G8V) がある[13]。MK分類におけるその他の主な標準星には、HD 115043 (G1V)、はくちょう座16番星 (G3V) などがある[14]。G4VとG6Vの標準星は年代によってわずかに変化があるが、しばしば標準星の例として挙げられる天体にはおとめ座70番星 (G4V) やエリダヌス座82番星 (G6V) がある。G7V星とG9V星に対する標準星として広く受け入れられている天体はない。 惑星系太陽を含む、非常に近傍にあるG型星のいくつかは太陽系外惑星を持つことが知られている。例として、おとめ座61番星、HD 102365、HD 147513、おおぐま座47番星、さいだん座μ星、くじら座τ星が挙げられる。 脚注注釈

出典

関連項目Information related to G型主系列星 |

Portal di Ensiklopedia Dunia