|

Suku Rejang

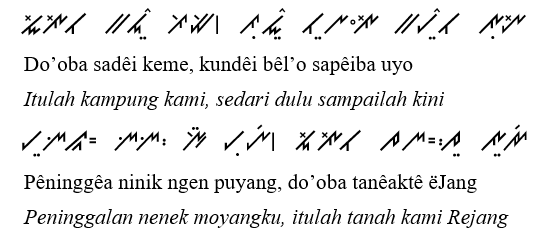

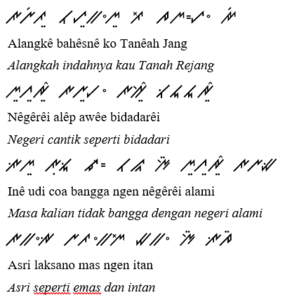

Suku Rejang (Rejang: ꤳꥈꥐꥁꥎꤺꥏ, translit. Tun Hêjang) adalah kelompok etnis yang berasal dari Tanah Rejang (ꤳꤵꥎꥁꤰꥎꤺꥏ) di wilayah barat daya Sumatra.[1] Catatan mengenai mereka yang cukup lengkap salah satunya berasal dari The History of Sumatra, buku karya William Marsden yang terbit pada tahun 1783. Buku ini boleh dikatakan sebagai naskah publikasi ilmiah pertama yang mengungkap mengenai masyarakat Rejang serta adat dan ihwal budayanya. Marsden menyebutkan bahwa selain suku Melayu (Malays), Sumatra dihuni pula oleh kelompok etnis lain yang dibedakan dari Melayu. Mereka (berurut dari ujung utara hingga ujung selatan Sumatra) meliputi Aceh (Achenese), Batak (Battas), Minangkabau (Menancabow), Rejang (Redjang), dan Lampung (Lampoons).[2] Suku Rejang diakui sebagai salah satu penduduk asli Bengkulu[3] dan dianggap sebagai penghuni pertama atau suku tertua.[4] Masyarakat Rejang umumnya merupakan penutur dwibahasa sejak masa lalu. Mereka bertutur dalam bahasa Rejang sebagai bahasa ibu dan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua, dengan kemahiran yang sama baiknya.[5] Pada masa sekarang, khususnya di kota-kota kecamatan seperti Curup yang penduduknya seimbang antara suku Rejang sebagai orang asli dan masyarakat pendatang, terdapat gejala penurunan kemampuan dwibahasa pada masyarakat Rejang. Generasi muda di kota-kota kecamatan mulai menjadi penutur jati bahasa Melayu dan hanya sedikit yang memahami bahasa Rejang. Bahkan banyak yang tidak memahami bahasa leluhur mereka sama sekali. Bahasa Rejang di kota-kota kecamatan perlahan tergantikan oleh bahasa Melayu Bengkulu yang dipandang sebagai basantara masyarakat Bengkulu yang beragam.[6][7] EtimologiMenurut A. Samid Said dan Dicky Darmawan Butto dalam buku karya Zulman Hasan yang berjudul Anok Kutai Rejang, istilah Rejang bersumber dari Rhe Jang Hyang, yakni nama seorang leluhur suku ini yang berasal dari Mongolia. Pada tahun 2090 SM, Rhe Jang Hyang dan kelompoknya mendirikan sebuah perkampungan yang bernama Kutai Nuak di daerah Napal Putih, Bengkulu Utara. Sejarah dan perkembangan masyarakatSejarah kedatangan masyarakat Rejang ke tanahnya yang sekarang secara umum dipercayai sama dengan kedatangan masyarakat penutur bahasa Austronesia lainnya. Rejang diyakini berasal dari suatu daerah di utara Kepulauan Indonesia saat ini. Beberapa menyebut wilayah tersebut sebagai Hindia Belakang. Dalam Kebudayaan Rejang karya Ekorusyono, disebutkan bahwa sekurang-kurangnya abad ke-2 Masehi, nenek moyang Rejang berlayar melintasi lautan dan menepi di pesisir barat Sumatra. Mereka lalu menduduki daerah hilir Sungai Ketahun sebelum akhirnya terus menyusuri sungai tersebut hingga sampai ke wilayah Lebong, yang kala itu dinamai Renah Sekalawi.[8] Prof. McGinn mengemukakan hipotesisnya mengenai asal-usul bangsa Rejang. Sebelum ke Sumatra, nenek moyang Rejang diperkirakan singgah sekian lama di Kalimantan (Sarawak), sebelum kemudian menyeberang ke Sumatra melalui Bangka dan mendarat di Sungai Musi. Mungkin karena faktor keamanan dan penakhlukkan, nenek moyang Rejang terus menyusuri Sungai Musi serta Sungai Rawas hingga ke hulu. Kelompok yang berhasil adalah yang menyusuri ke Ulu Rawas dan sampai di daerah Topos (Tapus) yang dipercaya sebagai permukiman Rejang tertua.[8] Kawasan Ulu Rawas dan daerah Bukit Barisan (sebagian masuk dalam Taman Nasional Kerinci Seblat) merupakan kawasan yang sarat akan peninggalan arkeologis dan artefak, baik dari masyarakat Rejang, maupun masyarakat rumpun Melayik seperti Semende dan lainnya.[9] Setelah mencapai wilayah Rejang yang sekarang, nenek moyang Rejang tidak langsung mengenal pertanian atau perladangan. Kehidupan mereka bercirikan seminomaden, mengumpulkan makanan atau meramu, dan sifatnya genealogis. Kemudian seiring semakin majunya masyarakat, ciri kehidupan seminomaden masih berlangsung dan perlahan-lahan menghilang. Kegiatan mengumpulkan makanan mulai berganti dengan perladangan dan akhirnya persawahan, keluarga luas mulai terkonsep dan dikenal dengan sebutan pêtulai. Masyarakat Rejang pada tahap ini sudah mulai membentuk permukiman tetap dalam bentuk talang yang di kemudian hari berubah menjadi kutai. Baik pêtulai maupun kutai, sama-sama masih bersifat genealogis. Kutai nantinya digantikan oleh sistem marga yang dikenalkan Belanda. Kutai yang semula berdiri sendiri sebagai kesatuan wilayah otonom, menjadi daerah bawahan marga dan marga pada akhirnya lebih menonjolkan sifat teritorial (persekutuan berdasarkan kewilayahan) dibanding sifat genealogis (persekutuan berdasarkan hubungan darah).[10] Seiring perkembangan sosialnya yang semakin maju, masyarakat Rejang yang berdiam di lembah-lembah Bukit Barisan yang subur, dimungkinkan pula oleh keadaan alam yang bersahabat, telah mengembangkan pertanian yang cukup maju. Perkembangan pertanian masyarakat ini dapat dikatakan setaraf dengan kelompok lain yang mendiami dataran tinggi di pedalaman Sumatra, seperti kelompok Minangkabau, Kerinci, Besemah, maupun rumpun Batak.[11] Pada tahun 1818 Thomas Stamford Raffles yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Jenderal Bengkulu mengunjungi beberapa daerah di Bukit Barisan, meliputi wilayah Rejang, Serawai, dan Besemah. Kunjungannya diikuti beberapa misionaris Protestan, yang upaya penginjilannya tidak berhasil, terkecuali mendapat beberapa jemaat di kawasan Tanjung Sakti di Ulu Manna.[12] Ketidakberhasilan dalam usaha menginjilkan suku-suku di Bukit Barisan boleh jadi disebabkan karena mereka sudah memeluk agama Islam, walaupun dalam praktiknya masih tercampur dengan adat istiadat dan kepercayaan lama. Pada pertengahan abad ke-19, Tanah Rejang bagian dari Hindia Belanda menyusul perjanjian antara pihak Hindia Belanda dengan penguasa Rejang di Topos. Penguasaan atas Tanah Rejang ini melengkapi penguasaan Belanda di Bengkulu yang dimulai pada 6 April 1825 khususnya pada wilayah pesisir.[13] Ada pun wilayah pedalaman termasuk wilayah huni suku Rejang tidak tersentuh oleh Belanda hingga sekurang-kurangnya 1860-an. Ketika Tanah Rejang diduduki Belanda, pihak Belanda menuliskan beberapa laporan tentang masyarakat Rejang, termasuk pembagian masyarakatnya ke dalam lima marga dengan pemimpin masing-masing. Masuknya Belanda mempengaruhi adat istiadat setempat. Budaya asli Rejang terganggu dan mulai mengalami penurunan. Belanda juga memulai serangkaian proyek perkebunan dan pertanian skala besar dengan pembangunan irigasi, serta pertambangan emas di wilayah Lebong. Kekurangan tenaga kerja dan ketidakmauan penduduk Rejang untuk menjadi kuli menyebabkan Belanda mendatangkan ribuan pekerja kebun dan tambang dari Jawa.[14] Perkembangan Islam di Tanah Rejang Abad ke-20 Islam masuk secara perlahan ke Tanah Rejang, dengan daerah pertama yang mengenal ajaran ini adalah wilayah atau luak Pesisir. Dari sana dan dari arah timur nantinya berturut-turut ajaran Islam dibawakan ke pusat kebudayaan Rejang di Bukit Barisan. Islam nantinya berkembang dan mulai mempengaruhi tata kehidupan masyarakat. Perkembangan Islam kala itu terasa sangat organik dan temponya lambat. Barulah pada awal abad ke-20 lebih banyak mubaligh luar yang berdatangan ke Tanah Rejang dan pengajaran serta perkembangan Islam menjadi lebih terorganisasi.[15] Mubaligh-mubaligh tersebut didominasi oleh orang Minangkabau serta orang Ogan dan Palembang.[15] Mubaligh Minangkabau sejak 1930 datang memperkenalkan paham Muhammadiyah dan Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah) serta berbagai jenis tarekat. Ada pun mubaligh Ogan dan Palembang membawa organisasi Nahdlatul Ulama (NU). Kedatangan mereka kemudian disusul oleh mubaligh dari Jawa yang memperkenalkan ide-ide Serikat Islam. Para mubaligh umumnya datang lebih dulu ke daerah Lebong, baru kemudian ke Curup (Ulu Musi). Curup menjadi semakin penting karena di Lubuklinggau, kota tetangga, Pemerintah Belanda telah menyelesaikan pembangunan stasiun dan rel kereta api. Curup dalam hal ini menjadi daerah perlintasan orang-orang kawasan pesisir untuk ke Lubuklinggau.[15] Kelompok-kelompok tarekat di Tanah Rejang membina hubungan yang baik dengan guru-guru mereka di Sumatera Barat. Sementara tokoh-tokoh kelompok Islam yang lebih tradisionalis seperti PERTI umumnya berguru ke daerah Candung. Tokoh-tokoh Muhammadiyah yang mewakili kelompok modernis berguru ke daerah Padang Panjang. Pola belajar semacam ini terus berlangsung selama masa penyiaran dan kebangkitan Islam secara terorganisasi di Tanah Rejang.[15] Kebangkitan Islam yang lebih terorganisasi ini diibaratkan seperti "minyak tumpah di kertas", meresap dan masuk perlahan, tapi pasti. Antara 1928-1934, organisasi-organisasi Islam yang diperkenalkan dari luar Tanah Rejang bergerak dalam merintis sektor pendidikan formal seperti dengan mendirikan Perguruan Pendidikan Al-Ikhsan (PPA), Madrasah Muhammadiyah di Curup, Muara Aman, dan Kepahiang, serta Madrasah PERTI di Curup.[15] Madrasah rintisan yang lebih kecil dibangun pula di desa-desa Rejang di pedalaman Bukit Barisan, walaupun jumlah pasti dan kiprahnya tidak diketahui. Upaya membumikan Islam selain dilakukan melalui jalur pendidikan formal dengan mendirikan sekolah juga dilakukan dengan cara dakwah dan pengajian-pengajian serta mengirimkan anak-anak Tanah Rejang yang tertarik untuk menimba ilmu di Sumatera Barat (Padang dan Padang Panjang), Solo, bahkan di Batavia. Sekembalinya mereka nanti berikut guru-guru agama Islam yang baru turut terlibat dalam upaya pemurnian Islam di Tanah Rejang, khususnya dari pengaruh ajaran nenek moyang dan ritual-ritual ada yang dipandang bertentangan dengan ajaran agama.[15] PopulasiTidak ada data yang pasti mengenai jumlah suku Rejang atau penutur bahasanya. Dalam buku terbitan 1943, Islands and Peoples of the Indies oleh Raymond Kennedy, disebutkan bahwa masyarakat Rejang mendiami sudut barat daya Sumatra bersama suku Lampung, dan keduanya memiliki populasi sekitar 500.000 jiwa.[16] Menurut naskah karangan M. Hoesin, Gubernur Sumatera Selatan keempat (1957-1958), yang diselesaikan pada 1932, pada tahun itu suku Rejang berjumlah 130.000 jiwa. Para penulis buku Adat Istiadat Daerah Bengkulu pada 1980 memprediksi bahwa jumlah suku Rejang mencapai 300.000 jiwa.[17] Prof. Richard McGinn (1982) yang meneliti mengenai bahasa Rejang dan mengadakan observasi lapangan di wilayah mukim suku ini memprediksi bahwa penutur bahasa Rejang tahun 1982 berada pada kisaran 200.000 jiwa. Ada pun Ethnologue dan Tryon (1995) memprediksi bahwa suku Rejang berjumlah lebih dari satu juta jiwa dan tergolong sebagai suku besar di Sumatra selain Minangkabau, Aceh, Toba, Dairi, dan Lampung.[18] Namun, prediksi ini diragukan keakuratannya. Terbaru berdasarkan data tahun 2010, populasi Rejang berjumlah 20,6% dari total populasi Provinsi Bengkulu yang berjumlah 1.715.518 jiwa, setara dengan 353.397 jiwa. Hal ini menjadikan suku Rejang sebagai suku terbesar kedua setelah suku Jawa (22,6%).[19] Beberapa sumber lain memperkirakan bahwa populasi Rejang saat ini mencapai lebih kurang 500.000 (setengah juta) jiwa. Persebaran penduduk Suku Rejang berdiam di wilayah Bengkulu dan Sumatera Selatan[20] pada wilayah yang sehari-hari dikenal sebagai Tanêak Jang (Tanah Rejang). Masyarakat Rejang di Bengkulu mendiami bekas wilayah Onderafdeling Lais (Rejang Pesisir), serta Lebong dan Redjang (Rejang Pegunungan). Sementara itu, di Sumatera Selatan masyarakatnya yang masih beridentitas Rejang bermukim di sebagian kecil dari bekas wilayah Onderafdeling Rawas. Ada pun yang diklaim sudah melebur dengan masyarakat Melayik (Lintang dan Lembak) serta tidak lagi berbahasa Rejang mendiami bekas wilayah Onderafdeling Musi Ulu, Empat Lawang, dan Rawas. Kecuali Lais dan Rawas, seluruh onderafdeling lain yang menjadi wilayah mukim masyarakat Rejang termasuk dalam bekas afdeling Tebing Tinggi, sebelum akhirnya dijadikan afdeling tersendiri, Redjang. Di antara 10 kabupaten dan kota di Bengkulu saat ini, masyarakat Rejang merupakan penduduk asli sekaligus suku dengan populasi signifikan di lima kabupaten, yaitu Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, Kepahiang, Lebong, dan Rejang Lebong.[21] Bekas Kecamatan Curup pra-pemekaran yang merupakan ibu kota Kabupaten Rejang Lebong, adalah kota atau permukiman terbesar di Tanah Rejang, dengan populasi sekitar 120.193 jiwa.[22] Kedudukan Curup sebagai salah satu permukiman paling penting di Tanah Rejang dewasa ini tercermin pada lagu berjudul Tanêak Jang yang dinyanyikan oleh Ridwan Cholik. Dalam lagu tersebut terdapat lirik yang berbunyi, Kota Cu'up do'o Tanêak Jang, Kota Cu'up pêlabêitê riang yang bermakna "Kota Curup itu Tanah Rejang, Kota Curup tempat kita berbahagia". Masyarakat Rejang di Kepahiang, Lebong, Rejang Lebong, dan sebagian Bengkulu Tengah digolongkan sebagai Rejang Pegunungan. Sementara Rejang di Bengkulu Utara dan sebagian Bengkulu Tengah yang lain merupakan Rejang Pesisir. Selain di Bengkulu, suku Rejang juga merupakan penduduk asli Sumatera Selatan. Populasi mereka dalam jumlah yang lebih kecil dapat dijumpai di Ulu Rawas, Musi Rawas Utara.[23] Rejang Ulu Rawas atau Jang Awês (Jang Abês) juga termasuk Rejang Pegunungan dan diduga berasal-usul dari Petulai Bermani di Lebong. Topografi atau medan wilayah huni masyarakat Rejang sangat bervariasi, mulai dari kawasan muara sungai dan pesisir pantai, dataran rendah, hingga ke lereng dan lembah-lembah di Bukit Barisan. Daerah pemukiman masyarakat Rejang yang bermukim khususnya di Lebong pada awalnya berada di hulu Sungai Ketahun, termasuk wilayah sekitar Danau Tes. Masyarakat Rejang pada mulanya hidup dalam kelompok yang kecil dalam bentuk talang yang kemudian berhimpun dalam kelompok yang lebih besar yang dinamakan kutai. Masyarakat bermukim di sekitar Danau Tes dengan tujuan untuk mempermudah diri terhadap akses air bersih. Air tersebut dipakai untuk mênêpap (mencuci pakaian), mêngucang (mencuci piring), mandi, keperluan konsumsi, dan kakus. Lembah di hulu Ketahun dan daerah sekitar Danau Tes umumnya datar dan cocok untuk dijadikan lahan persawahan. Selain itu gunung-gunung di seberang danau ditumbuhi pepohonan yang lebat. Daerah berhutan itu merupakan tumpuan perekonomian masyarakat melalui aktivitas mengumpulkan makanan.[24] Struktur sosial dan kekerabatanPêtulaiMasyarakat Rejang mengakui adanya empat keluarga besar di kalangan mereka. Keluarga besar ini dikenal dengan istilah pêtulai. Pêtu diduga merupakan serapan dari bahasa Melayu dan bermakna pintu, sedangkan lai adalah kosakata asli bahasa Rejang yang bermakna besar. Petulai dapat dikatakan sebagai pintu yang melahirkan suatu keluarga besar, dengan jumlah anggota keluarga yang lebih banyak dibanding satu keluarga inti. Keempat pêtulai Rejang meliputi Bermani (Beremanni), Jurukalang (Joorcalang) (Jurukalang), Selupu (Selopo) dan Tubei (Toobye).[25] Catatan tertulis yang paling tua mengenai empat petulai terdapat dalam buku The History of Sumatra karangan W. Marsden.[26] Empat pêtulai merupakan inti sari sosial kemasyarakatan suku Rejang dan usianya jauh lebih tua dibandingkan dengan sistem marga, yang juga sudah diakui sebagai bentuk sosial dan budaya masyarakat Rejang, yang kehadirannya diperkenalkan oleh Belanda. Pêtulai boleh disamakan dengan klan atau subsuku. Mereka diakui setara di mata adat sebagai sesama anok kutai Jang, tetapi dianggap tidak berasal dari satu keturunan yang sama. Oleh karenanya, pada saat masyarakat Rejang masih melaksanakan sistem perkawinan jujur atau beleket, pasangan yang menikah harus berasal dari pêtulai yang berbeda. Dalam hal ini, keluarga pihak mempelai laki-laki akan mengambil mempelai perempuan masuk ke dalam keluarganya, sehingga hubungan keluarga antara mempelai perempuan dengan keluarga asalnya terputus sama sekali. MargaPada akhir abad ke-19 menjelang permulaan abad ke-20, wilayah yang dihuni masyarakat Rejang mulai dibagi ke dalam satuan pemerintahan yang membawahi desa-desa (sadêi) yang ada. Satuan pemerintahan ini dikenal dengan istilah marga, yang diadopsi Pemerintah Kolonial Belanda dari Kesultanan Palembang Darussalam. Konsep marga dari Palembang itu dibawa oleh J. Walland, Asisten Residen di Keresidenen Palembang yang dipindahtugaskan ke Bengkulu pada 1861. Ketika J. Walland sudah resmi menjabat, ia mulai membagi-bagi wilayah di Bengkulu termasuk wilayah Rejang dan daerah pengaruhnya ke dalam marga-marga teritorial. Pengukuhan pembagian teritorial Bengkulu (termasuk wilayah kediaman masyarakat Rejang) ke dalam marga dituangkan dalam Marga-ordonnantie voor Benkoelen St. 1931 No.6.[27] Demi keperluan administrasi diangkatlah seorang kepala marga yang diberi gelar pesirah.[28] Marga adalah konsep baru. Kehadirannya mengubah struktur sosial dan tatanan kemasyarakat suku Rejang, yang awalnya mengenal konsep petulai atau subsuku yang terdiri dari desa-desa yang sifatnya ekslusif dan otonom (kutai). Kutai kehilangan hak ekslusifnya atas tanah-tanah yang dimilikinya, karena tanah-tanah tersebut menjadi kepunyaan marga yang membawahinya. Anggota marga dari Kutai A boleh menggarap tanah-tanah tertentu bekas milik Kutai B atau Kutai C, begitu pun sebaliknya. Kutai pula kehilangan ciri ekslusivitasnya yang awalnya hanya didiami oleh orang-orang yang berkerabat dekat serta pasangan yang menikah dan ikut ke dalam keluarga mempelai laki-laki yang tinggal di kutai tersebut. Dasar pembagian marga untuk wilayah Tanah Rejang adalah mengelompokkan sadêi ke dalam suatu marga dengan menimbang asal-usul sadêi yang dimaksud. Asal-usul dalam konteks ini adalah petulai suatu sadêi, sehingga tidak ada sadêi yang dikelompokkan dengan sadêi lain yang berlainan pêtulai, dengan beberapa pengecualian. Oleh karena itu, marga di kalangan masyarakat Rejang merupakan kelompok masyarakat adat yang sifatnya genealogis-teritorial, yang artinya tiap sadêi dalam wilayah satu marga masih saling memiliki pertalian darah atau kekeluargaan. Meskipun pada akhirnya, sifat teritorial yang lebih menonjol, seiring mudahnya transportasi dan perpindahan penduduk. Data mengenai marga-marga Rejang utamanya didapat dalam materi milik M. A. Jaspan berupa peta Tanah Rejang pada Materials for a Rejang - Indonesian - English Dictionary (collected by M.A. Jaspan, with a fragmentary sketch of the Rejang language by W. Aichele, and a preface and additional annotations by P. Voorhoeve) serta dalam buku karya Abdullah Siddik yang berjudul Hukum Adat Rejang. Kedua penulis memberikan data yang berbeda mengenai jumlah dan di mana lokasi marga-marga tersebut berada. Jaspan mencatat bahwa masyarakat Rejang terhimpun dalam 21 marga yang berada dalam wilayah administratif Kabupaten Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, Kepahiang, Lebong, Musi Rawas Utara, dan Rejang Lebong.[29] Marga-marga tersebut, antara lain sebagai berikut. Dalam bukunya, Siddik mencatat bahwa pada tahun 1961, masyarakat Rejang bermukim di 25 marga wilayah Bengkulu dan 18 marga wilayah Sumatera Selatan, sehingga totalnya mencapai 43 marga.[44] Jaspan tidak mencatat satu pun dari 18 marga wilayah Sumatera Selatan yang disebutkan Siddik. Bahkan dalam peta yang terdapat dalam materi kamus Rejangnya, Jaspan dengan jelas menggambarkan bahwa yang disebut Tanah Rejang adalah wilayah-wilayah yang khusus dihuni masyarakat Rejang yang menuturkan bahasa Rejang. Jangankan wilayah sejauh Lahat dan Musi (Lakitan), wilayah Sindang Beliti dan utara Ketahun serta sebagian Muara Kemumu yang penduduknya tidak berbahasa Rejang pun tidak dianggap sebagai Tanah Rejang oleh Jaspan. Berikut 18 marga Rejang wilayah Sumatera Selatan dalam catatan Siddik. Selain 18 marga di atas, Siddik juga mencatat enam marga wilayah Bengkulu yang tidak ada dalam catatan Jaspan. Ada pun Jaspan, dalam materialnya menyebut dua marga yang tidak ada dalam catatan Siddik. Marga-marga yang tercatat hanya di salah satu di antara keduanya, disajikan dalam tabel berikut.

Walaupun sistem marga bukan asli berasal dari Tanah Rejang, keberadaannya merefleksikan perjalanan masyarakat Rejang yang bermula di Lebong dan Redjang hingga tersebar ke daerah-daerah lain di Bengkulu dan Sumatera Selatan. Baik 21 marga dalam catatan Jaspan, maupun 43 marga dalam catatan Siddik, semuanya dapat menelusuri asal-usul mereka kepada Empat Petulai Rejang (Pat Pêtulai). Pêtulai Bêmanai hingga sekarang tetap utuh dan tidak terpecah. Ke mana pun anak keturunan mereka pergi, identitas sebagai Rejang Bermani selalu dipertahankan. Pêtulai ini menurunkan Marga Bermani di wilayah bekas Onderafdeeling Redjang, yang kemudian oleh Belanda dipecah menjadi dua marga, yaitu Bêmanai Ai dan Bêmanai Lot. Bêmanai Bioa Mêlêu, Bêmanai Paliak, Bêmanai Pêrbo, dan Lais di Onderafdeeling Lais pun berasal dari Pêtulai Bermani. Ada pun masyarakat Rejang Bermani yang tinggal di Lebong, nantinya oleh Belanda digabungkan dengan anggota Pêtulai Jurukalang menjadi Bêmanai Jêkalang. Ada pun Pêtulai Jêkalang, selain yang berada di Lebong dan digabungkan dengan masyarakat Marga Bermani, juga ada yang pergi ke luar Lebong dan mendirikan Marga Jêkalang di wilayah Rejang Pesisir serta Marga Têdajin di wilayah Empat Lawang. Sama halnya dengan Pêtulai Bêmanai, Pêtulai ini tetap bersatu dan tidak terpecah. Khususnya antara warga Marga Jêkalang di wilayah Rejang Pesisir (Pagar Jatai) dengan warga Topos di Lebong, keduanya hingga kini masih memiliki kontak erat dan saling mengaku sebagai saudara. Pêtulai Sêlupuak adalah satu-satunya pêtulai yang bikau-nya berkedudukan di wilayah bekas Onderafdeeling Redjang di saat pêtulai lain berpusat di Lebong. Pêtulai ini tidak terpecah dan di wilayah Redjang bertahan sebagai Marga Sêlupuak Jang. Sebagian anggotanya kemudian bermigrasi ke daerah Lebong dan menjadi Marga Selupuak Lêbong. Anggota yang bermigrasi ke daerah Rejang Pesisir (Kabupaten Bengkulu Tengah yang sekarang) mendirikan satu Marga Selupu, sebelum akhirnya terbagi menjadi dua marga, yaitu Sêlupuak An dan Sêlupuak Blau. Satu-satunya pêtulai yang gagal mempertahankan kesatuan atau keutuhan masyarakatnya adalah Pêtulai Tubai. Anggotanya yang bermukim di luar Lebong, keturunan dari lima putra Rajo Mawang memakai identitas sebagai Subpetulai Merigi atau Migai.[46] Nantinya dari mereka terbentuk Marga Merigi yang berpusat di Kelobak serta Marga Merigi yang berpusat di Kelindang. Anggota pêtulai yang berdiam di Lebong pula terpecah menjadi Marga Sukau VIII (Dêlapên) dan Sukau IX (Sêmbilan).[46] Khususnya orang-orang dari Marga Marga Suku IX (Sêmbilan), sebagian bermigrasi ke wilayah Rejang Pesisir. Mereka nantinya menjadi Marga Marga Bitunan. Reegerings Almanak voor Nederlandsch-Indië Eerste Gedeelte: Grongebied en Bevolking Inrichting van Het Bestuur van Nederl-Indië en Bijlagen 1920 halaman 128 menyebutkan tentang adanya Marga Empat Petulai dalam Belimbing di Onderdistricten Gunung Megang serta Marga Empat Petulai Curup, Empat Petulai Dangku, dan Empat Petulai Kuripan di Onderdistricten Muara Niru, Onderafdeeling Lematang Ilir. Marga-marga ini tidak tercatat dalam catatan Siddik maupun dalam peta yang dimiliki Jaspan. Kemiripan nama marga-marga ini dengan Empat Pêtulai menimbulkan dugaan bahwa masyarakatnya(atau setidaknya masyarakat yang mendirikan atau merintis marga-marga tersebut) memiliki asal-usul dari suku bangsa Rejang, yang seiring waktu tidak lagi beridentitas Rejang dan meninggalkan bahasa Rejang untuk kemudian mengadopsi varian bahasa Melayu Tengah yang dituturkan oleh masyarakat Melayik di sekitarnya. Satu-satunya dokumen tertulis yang menyebut bahwa marga-marga Empat Petulai (serta Marga Tedajin dengan kampung utamanya bernama Lubuk Puding di Empat Lawang) dan asal-usul mereka dari Lebong adalah catatan tahun 1862 yang bertajuk Extract Uit de Beschrijving Eener Reis Naar Het Tusschen Benkoelen en Palembang Gelegen Onafhankelijke Landschap Lebong, in 1857 Ondernomen Door den Kapitein der Infanterie F. G. Steck, Gedetacheerd Bij den Generalen Staf, Toenmaals Belast Met de Opname der Onafhankelijke Districten Tusschen Palembang en Benkoelen. Dalam dokumen tersebut, disebutkan:

KekerabatanPrinsip hubungan kekerabatan masyarakat Rejang adalah kekerabatan bilateral.[47] Sedangkan prinsip keturunan menganut sistem patrilineal, meskipun pada masa yang lalu sempat terpengaruh budaya Minang dan menganut sistem matrilineal.[47] Tipe perkawinan masyarakar Rejang adalah eksogami. Untuk menentukan akan tinggal di mana suatu pasangan setelah menikah, akan diadakan duduk lêtok (penentuan tempat tinggal) yang ditentukan berdasarkan asên (mufakat) kedua belah pihak (keluarga laki-laki dan keluarga perempuan). Bentuk kekerabatan lama masyarakat Rejang adalah keluarga luas yang disebut tumbang.[47] Biasanya ada beberapa tumbang yang berkaitan secara darah dengan tumbang yang lain karena berasal dari satu keturunan yang sama. Hubungan persaudaraan atau pertalian darah antardua tumbang atau lebih disebut satu kêtumbai, petulai, atau satu suku .[47] Prinsipnya mirip dengan pasukuan Minangkabau, hanya saja yang Rejang bersifat patrilineal. Satu desa atau sadêi didiami oleh beberapa kêtumbai.[47] Penerimaan terhadap pendatang  Orang Rejang serta kepala-kepala marga mereka dikenal sebagai masyarakat yang terbuka dan akomodatif terhadap pendatang.[42] Kolonisasi atau transmigrasi orang-orang Jawa dan Sunda ke beberapa wilayah di Tanah Rejang yang telah dimulai sekurang-kurangnya sejak 1907 beberapa di antaranya merupakan inisiatif kepala-kepala marga Rejang. Desa yang didirikan oleh para transmigran tidak akan dipimpin oleh orang Rejang, melainkan oleh transmigran sendiri. Namun, desa tersebut terikat ke dalam sistem marga dan tunduk kepada marga yang melepaskan tanah untuk program transmigrasi yang dimaksud.[42] Pada masa percobaan kolonisasi, perkebunan besar banyak dibuka di Tanah Rejang, khususnya di Kepahiang yang sekarang, pada tanah milik Mêrgo Bêmanai Lot yakni di wilayah Pêmêu dan Air Sempiang. Diceritakan bahwa awalanya tidak ada permukiman transmigran di Pêmêu, karena para transmigran ditempatkan di Kêban Agung. Atas inisiatif kepala marga Bêmanai Lot lah mereka dipindahkan ke Pêhmêu.[42] Sementara desa transmigran di Talang Benih, dan Air Duku, Curup, tanahnya merupakan tanah milik Mêrgo Sêlupuak Jang.[42] Ada pun kolonisasi di Lebong umumnya berkaitan dengan usaha pertambangan. Para transmigran mendirikan desa-desa seperti Sukabumi, Pandeglang, dan Kotamanjur di wilayah miliki Mêrgo Sukau IX.[42] Ciri fisikMasyarakat asli Rejang digambarkan oleh William Marsden sebagai masyarakat yang memiliki kulit yang lebih terang. Kulit mereka jauh lebih terang bila dibandingkan dengan orang-orang India Selatan yang keturunan murni maupun keturunan campuran. Kulit terang orang Rejang dan sejumlah suku-suku lain di Sumatra lebih tepat disebut kulit kuning dibanding putih seperti kulitnya orang Eropa.[2] Kebudayaan  Pusat kebudayaan Rejang berada pada suatu lembah (nuak atau luak) di Lebong yang dialiri Sungai Ketahun.[48] Lembah diapit oleh dua baris Bukit Barisan di sisi utara dan selatannya. Dua sisi Bukit Barisan tersebut pada masa lalu berhutan lebat dan sangat sulit ditembus. Pada masa sekarang perlahan mulai berkurang lahan hutannya karena dibuka untuk pertanian dan perladangan. Pertanian yang dijalankan oleh masyarakat Rejang sebelum mengenal persawahan dengan irigasi adalah jenis perladangan atau pertanian lahan kering (tegalan). Usaha perladangan di Tanah Rejang didukung oleh tanah vulkanik yang subur.[49] Para petani tradisional Rejang umumnya menanam padi.[50] Padi sendiri merupakan tanaman pertanian yang sangat penting, salah satunya tentu saja karena tanaman ini menjadi makanan pokok. Saking pentingnya tanaman padi dan manfaatnya, sebelum masa tanam serta sebelum dan sesudah panen dahulu masyarakat Rejang mengadakan acara syukuran. Salah satunya yaitu dmundang biniak (mêdundang, nundang) atau mengundang benih. Namun, syukuran seperti ini sudah jarang sekali diadakan. Selain bertani, orang Rejang juga dikenal sebagai nelayan dan pemburu yang andal. Pada masa ekonomi Belanda yang ditandai dengan pembukaan perkebunan besar dan tambang, sebagian laki-laki Rejang turut bekerja di sana. Belanda memperkenalkan sistem uang dan membawa ribuan tenaga kerja dari daerah lain. Hal ini berkontribusi pada menurunnya budaya Rejang dan meningkatnya asimilasi dengan suku lain melalui perkawinan campur. Orang Rejang dikenal akan lagu-lagu dan tariannya, termasuk tari yang dibawakan oleh gadis atau perempuan muda. Dalam masyarakat Rejang, perempuan menempati posisi yang tinggi. Menurut hukum adatnya, terdapat hukuman yang keras atas pelanggaran tertentu termasuk zina. Hal ini cocok dengan hukum Islam dan diduga menjadi salah satu penyebab mengapa perlahan-lahan Islam diterima sebagai agama rakyat.[51] Pada masa lalu, Rejang bersama dua suku lainnya yang berlainan pulau, yaitu Gorontalo dan Melanau, dikenal sebagai 'satu-satunya' suku di Kepulauan Indonesia dengan budaya meratakan dahi dan oksipital (bagian belakang kepala), yang dilakukan dengan cara mengompres atau menekan kepala bayi.[52] Tradisi semacam ini sudah tidak lagi dilakukan dewasa ini. PermukimanStruktur sosial tradisional Rejang adalah talang, yang dibangun di lahan perkebunan oleh orang-orang yang masih berkeluarga, yang terdiri dari 10 hingga 15 buah rumah.[53] Secara tradisional garis keturunan yang diakui hanyalah garis ayah (patrilineal) saja. Dahulu anak-anak hasil perkawinan campur dengan suku di luar Rejang menduduki status sosial yang lebih rendah di masyarakat dibandingkan dengan yang berdarah murni. Pada suatu permukiman tradisional Rejang yang disebut kutai (lebih maju dan telah melewati tahap talang) terdapat beberapa keluarga. Keluarga yang mendirikan kutai lah yang dianggap sebagai keluarga bangsawan.[51] Anggota keluarga bangsawan juga akan dipilih dan merupakan pilihan utama untuk menempati posisi-posisi adat yang srategis dan membentuk sistem kepemimpinan adat yang dikenal dengan nama tuai kutai (tuêi kutêi, tui kutêi)..[54] Komunitas Rejang memiliki hukum adatnya sendiri,[51] yang sering kali berbeda secara signifikan dengan aturan pemerintah dan juga norma-norma Islam. Sekurang-kurangnya hingga 1970, para pemimpin adat telah lama kehilangan jabatan dan posisi absolut di masyarakat. Namun, mereka berhsil mempertahankan fungsinya sebagai hakim adat. BahasaSuku Rejang memiliki bahasa bernama sama yang secara lokal dikenal sebagai baso Jang atau baso Hêjang. Beberapa ahli bahasa setuju bahwa Sumatra memiliki enam kelompok bahasa utama yang semuanya merupakan bahasa-bahasa Austronesia dari cabang Melayu-Polinesia dan Rejang berada dalam kelompoknya sendiri. Enam kelompok yang dimaksud adalah Aceh, Melayik (bahasa-bahasa daripada orang-orang Melayu, Minangkabau, Orang Dalem, dan Orang Laut), Batak-Gayo-Kepulauan Penghalang, Enggano, Rejang, dan Lampungik.[55] Bahasa Rejang di sebagian wilayah rural adalah bahasa utama yang dituturkan di rumah atau lingkungan keluarga besar. Sementara di tempat umum atau ketika berkomunikasi dengan masyarakat bukan Rejang, bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu Bengkulu. Melayu Bengkulu saat ini dipandang sebagai basantara yang memperlancar komunikasi antara orang asli (Rejang) dengan masyarakat pendatang. Melayu Bengkulu merupakan varian bahasa Melayu yang memiliki penutur di Provinsi Bengkulu. Bahasa Melayu Bengkulu dikenal karena memiliki kemiripan dengan bahasa Minangkabau dan bahasa Melayu Palembang. Saat ini di wilayah kota kecamatan atau pasar, umumnya bahasa Rejang sudah mulai tergeser perannya sebagai bahasa ibu atau bahasa utama kaum muda-mudi yang hampir sepenuhnya beralih ke bahasa Melayu. Menurut beberapa penelitian dan kajian yang dilakukan oleh Prof. Richard McGinn dari Universitas Ohio, ahli bahasa Austronesia tersebut mengajukan hipotesis atau teori bahwa masyarakat Rejang berasal dari luar Sumatra dan berpindah ke sana untuk alasan yang belum diketahui. Sarawak adalah daerah yang disebut sebagai tanah asal orang Rejang sebelum berpindah ke Sumatra. Bahasa Rejang menurut Prof. McGinn tidak memiliki kerabat di Sumatra. Berdasarkan penelitiannya, kerabat bahasa Rejang yang paling dekat yakni Rumpun bahasa Dayak Darat di Sarawak yang tergolong sebagai masyarakat Suku Dayak Bidayuh.[56] Sebagai anggota dari rumpun bahasa Austronesia, bahasa ini memiliki sejumlah persamaan kosakata dengan bahasa-bahasa daerah yang berlainan dan berjauhan letaknya di Indonesia. Kata tun yang berarti orang dalam bahasa Rejang memiliki padanan berupa to-ono dan tou masing-masing dari bahasa Minahasa dan bahasa Tolaki. Selanjutnya, kata nopoe yang berarti ular dalam bahasa Rejang dialek Kepahiang memiliki padanan berupa nipa dalam bahasa-bahasa Flores. Dan kata nangai yang bermakna muara memiiki padanan kata berupa nanga dalam bahasa-bahasa di Kalimantan Barat. Bahasa Rejang memiliki lima dialek utama[57] yang memiliki variasi atau perbedaan antarsatu dialek dengan dialek lainnya dengan derajat yang berbeda-beda.[58] Empat dari lima dialek dituturkan di wilayah Provinsi Bengkulu. Satu dialek lagi dituturkan di Ulu Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan. Kelima dialek tersebut adalah sebagai berikut:

Penutur dialek Rejang yang satu dengan yang lain sebenarnya dapat saling mengerti dengan tingkat pemahaman mencapai di atas 80%, kecuali dialek Rawas. Dialek Rawas hampir tidak dapat dikenali apabila diperdengarkan kepada penutur dialek-dialek yang lain. Aksara Sebelum abad ke-20, masyarakat Rejang masih menulis surat-surat resmi berbahasa Melayu dalam aksara sendiri yang dinamakan Aksara Rejang (Rikung).[62] Aksara Rejang sendiri pada masa kini lebih dikenal sebagai huruf Kaganga dan diajarkan di sekolah-sekolah di Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Lebong. Istilah Kaganga diciptakan oleh Mervyn Aubrey Jaspan, yang merupakan salah satu peneliti atau ahli Rejang yang paling masyhur. Istilah Kaganga termaktub dalam karangan Jaspan yang berjudul Folk literature of South Sumatra: Redjang Ka-Ga-Nga texts, terbit tahun 1964. Aksara Rejang berjenis abugida dan merupakan turunan dari aksara-aksara India. Ciri utama aksara tersebut adalah garis-garis yang tajam dan tegas, berkebalikan dengan aksara Jawa atau Bali yang bergelombang. Evolusi aksara Rejang menuju bentuk garis yang tajam, lurus, dan tegas disebut-sebut sebagai adaptasi atas usaha menulis di atas kayu, kulit kayu, bambu, tulang, tanduk, dan (telah hilang) plat tembaga.[63] Pada bahan dengan permukaan keras, garis melengkung sangat susah dibuat dan hasilnya, garis-garis melengkung berevolusi menjadi garis yang tajam dan lurus. Istilah rikung dalam bahasa Rejang dapat bermakna sabit untuk memotong rumput dan atau sudut siku-siku. Menurut cerita, aksara Rejang awalnya ditulis dengan alat-alat yang tajam termasuk sabit yang menghasilkan garis-garis tajam. Menurut cerita yang lain pula, aksara Rejang disebut Rikung karena sudutnya siku-siku. Aksara Rejang memiliki 18 buah konsonan utama (Buak Tuai), 1 buah vokal berdiri sendiri (tergolong Buak Tuai), dan 4 buah konsonan barred-nasals (Buak Ngimbang), totalnya terdapat 23 buah huruf.[64] Semua huruf yang ada diberikan tanda diakritik baik tunggal maupun ganda untuk menghasilkan bunyi selain /a/ serta untuk menghasilkan diftong.[65]

Agama dan kepercayaanKepercayaan asliTidak banyak yang diketahui mengenai agama atau kepercayaan yang dianut oleh nenek moyang Rejang. Chambert-Loir menyebutkan bahwa penduduk Dataran Tinggi Sumatra yang meliputi Kerinci, Rejang, dan Pasemah dilaporkan tidak beragama pada abad ke-19.[66]. Tentu saja laporan mengenai ketidakberagamaan ini harus dimaknai tidak sebagai atheisme, melainkan belum dikenalnya agama-agama luar, seperti Islam atau Kekristenan. Peninggalan masa kini yang paling jelas dan penting untuk menjabarkan mengenai pengalaman spiritual atau keagamaan masyarakat Rejang lama adalah tradisi punjung dan kêdurai agung. Kedua tradisi ini tak dapat dipisahkan satu sama lain serta merupakan bagian dari ritual yang lebih luas yang disebut Kêdurai. Kêdurai adalah salah satu ritual suku Rejang yang paling sakral, sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan dunia arwah.[67] Kêdurai terdiri dari pelafalan doa kepada Allah, puji-pujian dalam rangka menghormati roh leluhur, serta mengungkapkan keluh kesah, harapan, dan curahan hati. Pelaksanaannya ini dipimpin oleh Tuai Kutai, dihadiri belasan hingga ratusan peserta yang duduk bersila melingkar dan berlangsung secara sederhana.[68] Punjung merupakan gunungan berisi hasil bumi dan hasil peternakan,[69] atau makanan dan kue[70] yang ditata sedemikian rupa. Tingginya dapat mencapai dua meter. Diduga, punjung menyimbolkan bentuk gunung terutama sekali merujuk pada Bukit Kaba yang menempati posisi penting dalam suasana kebatinan masyarakat Rejang Ulu Musi (Marga Selupu Rejang). Punjung biasa diadakan saat prosesi atau ritual kêdurai agung (Kenduri Besar).[71] Punjung adalah persembahan bagi dewa-dewi yang dipuja melalui kêdurai agung.[72] Kepercayaan masyarakat Rejang terhadap kekuatan supranatural di sekitarnya telah melahirkan dikotomi antara diwo dan nyang dengan smat. Diwo merujuk pada dewa dan nyang merujuk pada dewi. Hampir tidak diketahui nama-nama daripada dewa dan dewi dari kepercayaan asli suku Rejang. Tapi, yang paling dikenal ialah dewi padi atau dewi kesuburan. Dalam kepercayaan lama orang Rejang, dewi kesuburan atau dewi padi yang dikenal sebagai Nyang Sêrai.[73] Untuk menghormati sang dewi, masyarakat dahulu sering mengadakan persembahan berupa pemotongan hewan kurban, membakar kemenyan atau mengantar apem. Salah satu tempat paling terkenal untuk melakukan persembahan yakni Bingin Kuning di Lebong.[74] Adapun istilah untuk menyebut pertapaan atau persembahyangan terhadap dewa-dewi dalam bahasa Rejang yaitu bêtarak. Salah satu tempat bêtarak yang paling utama yaitu Bukit Kaba. Bukit Kaba sejatinya terbuka untuk umum. Daerah ini adalah kawasan konservasi dan meminta izin kepada petugas di pintu masuk serta melaporkan jumlah pendaki adalah suatu kewajiban. Namun berdasarkan kisah Muning ra'ib, masyarakat Rejang dari Sadie Cu'up dilarang pergi ke Bukit Kaba untuk menghindari bala.[75] Berkebalikan dengan diwo atau nyang yang dipuja oleh masyarakat, golongan smat sebaliknya sangat ditakuti, baik karena memakan korban maupun menghuni lokasi-lokasi tertentu di Tanah Rejang. Agar terhindar dari smmat, berdoa dan meminta izin atau permisi sebelum memasuki suatu tempat dan atau mengambil sesuatu di alam adalah hal yang wajib dilakukan. Izin dilakukan dengan mengucapkan stabik nik, keme nupang liwêt (permisi nenek, kami numpang melintas atau berjalan). Jenis-jenis smat dalam kepercayaan Rejang antara lain sbêi sêbkêu, siamang bioa, sumêi, dan smat laut. Beberapa jenis smat yang lain berkedudukan sebagai penunggu atau tunggau suatu tempat. Tunggau yang paling dikenal oleh suku Rejang adalah Dung Ulau Tujuak atau Ular Kepala Tujuh yang berdiam di sraung atau gua bawah air di Danau Tes, Kabupaten Lebong. Hutan bagi masyarakat Rejang lama merupakan karunia Tuhan serta sumber penghidupan. Hutan merupakan sumber kayu, madu, dan binatang buruan. Sebagaimana tempat lain, hutan atau imbo ini biasanya didiami oleh hewan jadi-jadian seperti imêu atau harimau. Bagi masyarakat Rejang, harimau dipandang sebagai jelmaan nenek moyang, sakral, dan tidak boleh dilukai ataupun dibunuh. Harimau dipandang sebagai saudara tua, dipanggil sebagai datuk, ninik, atau puyang. Kepercayaan saat iniDewasa ini mayoritas suku Rejang memeluk agama Islam. Islam mempengaruhi adat istiadat Rejang, termasuk soal mahar perkawinan, perceraian, serta larangan keras untuk menikah beda agama.[76] Dalam bahasa Rejang, Allah dikenal sebagai Ulau Talo. Tidak ada catatan statistik resmi perihal jumlah penganut agama dalam komunitas Rejang masa kini. Perkiraan menyebutkan bahwa hampir 100% masyarakat Rejang memeluk agama Islam. Kebanyakan mereka tidak berafiliasi dengan denominasi Islam tertentu. Namun sebagaimana masyarakat Muslim di Nusantara lainnya, masyarakat Rejang menganut Islam Sunni dengan Mazhab Syafi'i.[77] Organisasi keagamaan Islam yang utama meliputi Muhammadiyah dan Perti.[78] Boleh dikata hampir tidak ada orang Rejang yang beragama selain Islam. Kalaupun ada jumlahnya tak lebih dari beberapa puluh orang saja. Keberadaan pemeluk agama Hindu atau Buddha dan Kristen di wilayah kediaman orang Rejang umumnya berkaitan dengan masyarakat pendatang yang melatabelakanginya. Pemeluk ajaran Hindu di Tanah Rejang umumnya adalah orang Bali, agama Buddha dipeluk oleh keturunan Tionghoa, dan Kristen dipeluk oleh sebagian orang Jawa dan Batak. Islam dipandangi sebagai agama rakyat dan bagian tak terpisahkan dari kebudayaan pada masa kini. Islam mempengaruhi tata cara pemakaman, penggunaan bahan makanan halal, serta menumbuhkan budaya mengaji di masjid dan tahlilan. Marsden dalam bukunya The History of Sumatra (1783) menyebut bahwa suku Rejang adalah Mahometan, sebuah sebutan kuno bagi orang yang mengikuti ajaran Muhammad.[79] Catatan tahun 1862 juga menunjukkan bahwa hampir seluruh orang Rejang sudah memeluk Islam, tetapi mereka juga tidak melupakan adat istiadat dan hukum-hukumnya. Islamnya orang Rejang membuat mereka tidak begitu berbeda dengan orang-orang di Bengkulu (Pesisir).[31] Islam diperkirakan masuk ke Tanah Rejang pada abad ke-16 masehi.[80] Penduduk Rejang yang pertama kali menerima Islam adalah mereka yang berada di pesisir. Jalaluddin, Sukarman, dan Hanafi (1992) memperkirakan bahwa pada 1552-1570, penduduk Rejang Pesisir sudah memeluk Islam. Sementara itu, Rejang yang tinggal di Bukit Barisan baru mengalami kontak langsung dengan Islam untuk pertama kalinya pada 1625. Kontak yang kedua terjadi antara 1776-1804.[81] Islam diperkenalkan oleh orang Minang, Banten, dan Aceh yang telah mengalami Islamisasi lebih dahulu.[80] Sebelum masuknya Islam, masyarakat Rejang mengenal konsep Animisme dan Dinamisme, sebelum akhirnya menerima pengaruh Buddha serta Hindu. Ajaran Buddha masuk berikut dengan kedatangan empat bikau yang disegani dan diterima dengan baik oleh masyarakat. Tradisi lisan menyebutkan bahwa keempatnya datang dari Majapahit.[82] Namun, Abdullah Siddik yang banyak meneliti tentang adat dan budaya Rejang menyatakan bahwa bukti-bukti terkuat lebih menunjukkan bahwa keempat bikau datang dari Melayu, alih-alih Majapahit.[83] Meskipun sudah beragama Islam, sisa peninggalan berupa penghormatan terhadap roh leluhur, tempat keramat, dan objek-objek tertentu serta upacara tolak bala, praktik perdukunan, dan sebagainya masih dapat ditemukan dalam komunitas ini.[34] FestivalBeberapa festival yang dirayakan oleh masyarakat Rejang, terutamanya Rayo atau Idulfitri, Rayo Ajai atau Iduladha, dan perayaan seputar HUT kabupaten masing-masing serta peringatan HUT RI setiap bulan Agustus. Rayo dan Rayo Ajai merupakan dua perayaan terbesar suku Rejang. Kedua hari besar agama Islam yang sudah dipandang sebagai agama rakyat ini adalah waktu untuk pulang kampung, mengunjungi kerabat, berwisata bersama keluarga, dan mempererat tali silaturrahmi. Malam menyambut Rayo serta Rayo Ajai dirayakan dengan pawai, arak-arakan, dan pertunjukan kembang api dalam skala kecil. Pada malam ke-27 Ramadan menuju Lebaran, masyarakat Rejang di pedesaan mengadakan tradisi Opoi Malêm Likua. Masyarakat akan menyalakan obor yang ujungnya diberi sabut kelapa yang sudah dibaluri minyak. Obor kemudian ditaruh di depan rumah. Masyarakat percaya bahwa roh leluhur dan orang yang mendahului mereka akan mudah menemukan jalan pulang ke rumah untuk turut merayakan Idulfitri.[84] Pada masa kini, perayaan obor dilakukan dengan mengadakan pawai keliling kampung, biasanya dalam rangka menyambut hari pertama puasa Ramadan dan akan kembali dilakukan pada hari terakhir puasa guna memeriahkan datangnya Idulfitri.[85] Perayaan HUT kabupaten dan HUT RI adalah dua perayaan yang tidak berkaitan dengan agama tertentu yang banyak dirayakan oleh masyarakat Rejang. Dalam HUT kabupaten, biasanya diadakan pameran UMKM kabupaten bersangkutan serta pertunjukan musik yang mengundang penyai atau artis dari berbagai tempat.[86] HUT kabupaten yang paling besar dilangsungkan bulan Mei tiap tahun di Curup, Rejang Lebong. Sementara HUT RI tiap bulan Agustus diramaikan dengan lomba gerak jalan dan lomba-lomba khas kemerdekaan lain seperti panjat pinang, balap karung, tarik tambang, gerak jalan,[87] dan lain-lain. Seni bela diriMasyarakat Rejang mengenal seni bela diri tradisional sejenis silat. Silat tersebut dikenal dengan nama silat Pat Pêtulai.[88] Silat Pat Pêtulai menurut cerita rakyat berasal dari ajaran atau petuah Empat Biku yang membawa peradaban bagi masyarakat Rejang. Senjata tradisionalSenjata tradisional masyarakat Rejang kebanyakan jenisnya berupa senjata tajam. Senjata tradisional ini dalam praktik kehidupan sehari-hari bermetamorfosis menjadi perangkat yang dipakai untuk menciptakan berbagai jenis benda yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Senjata tradisional Rejang meliputi tombak yang disebut kujua, kojoa, atau kujuh, parang yang disebut pitat,[89] badik yang disebut badek, keris yang disebut kê'is, dan badik melengkung yang mirip kuku harimau, disebut badek sêlon imêu". Penggunaan parang dewasa ini lebih kepada barang bawaan wajib ketika pergi ke kebun. Parang dipergunakan untuk membersihkan belukar, membuat jalan setapak, menebang kayu, dan membuka kelapa. Penggunaan tombak di masa ini sudah semakin jarang. Umumnya dipakai kala menangkap ikan secara tradisional di sungai yang jernih.[90] Keris umumnya dipergunakan dalam seni bela diri silat atau dikeramatkan dan disimpan secara baik di rumah-rumah. Keris dan benda-benda keramat dikenal sebagai pêsako.[91] MasakanMasakan Rejang ditandai dengan tradisi pengasaman atau fermentasi yang digunakan meluas. Lêmêa yang terbuat dari cacahan rebung yang difermentasikan dengan nasi dan kepala ikan air tawar selama tiga hari, sebelum kemudian dimasak menggunakan cabai dan bumbu-bumbu serta santan (bisa juga tidak memakai santan), adalah makanan khas dan signature suku Rejang.[92] Kaitan dengan suku lainSuku Rejang tinggal pada wilayah geografi yang berdekatan dengan suku Pekal. Meskipun belum jelas asal-usulnya, suku Pekal diduga merupakan suku hibrida yang muncul sebagai hasil percampuran antara masyarakat Rejang selaku orang asli dengan pendatang dari Kerinci maupun Minangkabau.[93] Suku Rejang dan Pekal sama-sama mendiami dataran rendah di Kabupaten Bengkulu Utara.[93] Lihat pulaReferensi

Daftar pustakaBuku

Jurnal

Makalah

Bacaan lanjutan

Pranala luar |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||